たくさん本を読んで、独学でスキルアップしたい!

そんな意欲がある一方で、

電子書籍と紙の本、どっちが自分に合っていてお得なのか分からない…

と悩んでいませんか?

特にできるだけ学習コストを抑えたい人にとっては、どちらが安く購入できるかは重要なポイントです。

本記事では、独学に取り組むあなたのために、電子書籍と紙の本をコスト面から徹底比較します。

それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく整理し、学びの効果とコスパを最大化する賢い使い分け方を解説します。

Kindle Unlimitedのような読み放題サービスやDMMブックスのセールを活用することで、ムダなくお得に書籍を買うことができます。

いろんな書籍で勉強したい気持ちはあるけど、本ってけっこう高くない?

電子書籍と紙の本をうまく使い分ければ、コスパ良く勉強できます!

独学でコストを抑えたいなら、基本は電子書籍の活用がおすすめです。

電子書籍は紙の本よりも定価が安く、さらに「Kindle Unlimited」のような読み放題サービスを使えば、月額料金だけでたくさんの本が読めます。

セールやクーポンも頻繁にあり、少ないお金で多くの知識を得られるのが最大の魅力です。

また、専用の端末(例:Kindleタブレット)も1万円前後で購入できるため、月に数冊読む人であればすぐに元が取れるでしょう。

ただし、すべてを電子書籍で済ませる必要はありません。

書き込みたい参考書や、何度も見返す専門書などは、紙の本の方が使いやすい場面もあります。

紙の本には「中古で安く買える」「読み終えたら売れる」といったメリットもあるため、使い方によっては紙の方が結果的にコスパが良いケースもあります。

たとえば、5年間使う専門書なら、少し高くても1日あたりのコストは数十円程度です。

つまり、「電子書籍」と「紙の本」の使い分けこそが最も効率的で、費用対効果の高い学び方だと言えるでしょう。

- ビジネス書や実用書は「Kindle Unlimited」で読み放題やAmazonのセールで買う

- 漫画やライトノベルは「DMMブックス」のセールやクーポンを活用

- 参考書・辞書・専門書は書き込みやすい紙で購入

ちなみに、私自身も普段読む書籍や漫画は電子書籍をメインに使っています。

一方で、お気に入りの作家の小説や、長く使う専門書は紙でそろえて本棚に並べるなど、自分なりに使い分けています。

基本は電子書籍で、必要な本だけ紙にすればいいんだね!

“使い分け”が、コスパ良く独学するコツなんです。次は、それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。

ここでは、電子書籍が持つ具体的なメリットを4つに絞って解説します。

コストを抑えつつ効率的に学びたい方にとって、電子書籍は強力な味方です。

購入価格が安い&セールが豊富

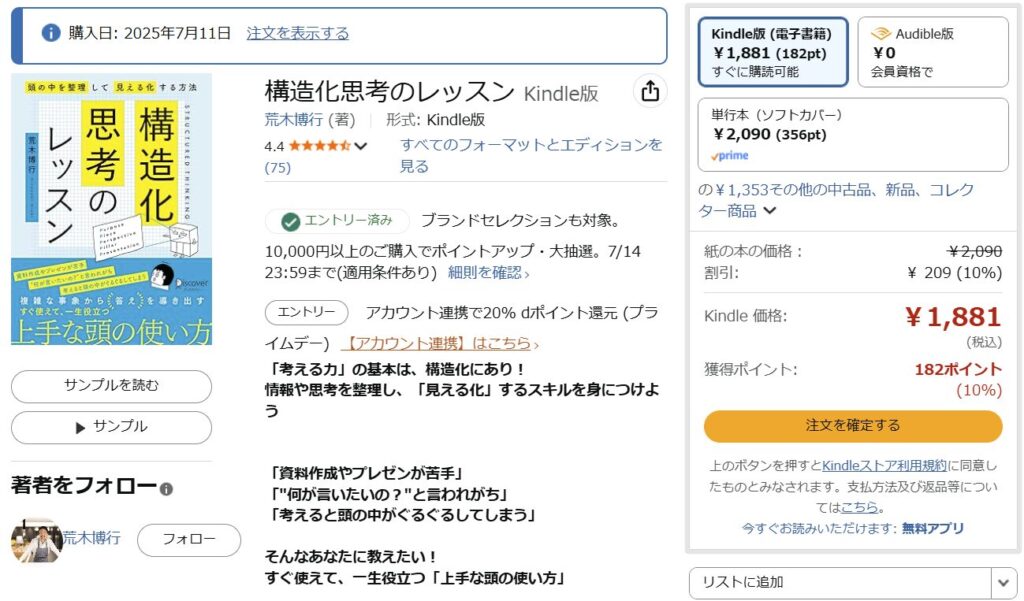

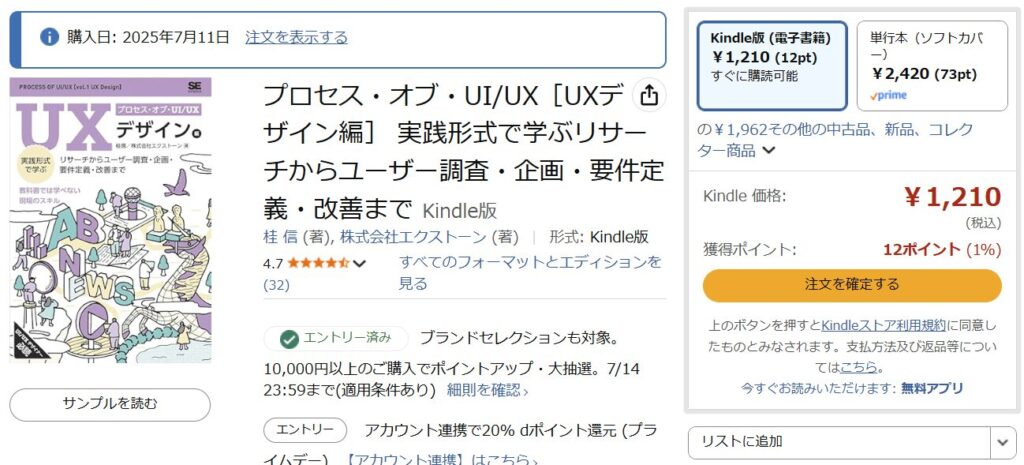

電子書籍の最大の魅力は、経済的であることです。多くの場合、紙の本よりも定価が安く、平均して5〜10%ほど割安。

たとえば、AmazonのKindle版では、紙の本と比べて数十円〜数百円ほど安く設定されていることも少なくありません。

さらに魅力なのが、電子書籍では頻繁にセールやポイント還元キャンペーンが行われます。

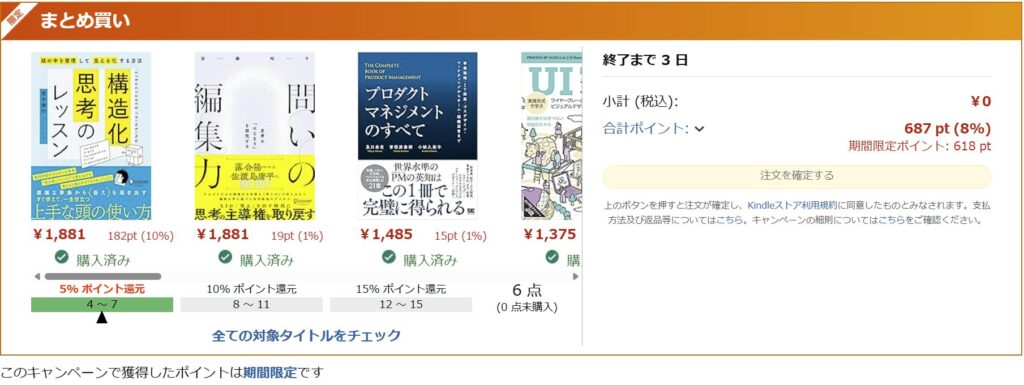

prime dayなどのセール期間では、読みたかったビジネス書が半額になることもあり、コスパの良さは抜群。

また、「Kindle Unlimited」「Audible」などの定額制読み放題サービスも注目すべきポイントです。

「Kindle Unlimited」は月額980円で対象のビジネス書や実用書が好きなだけ読めるほか、「Audible」は月額1,500円で対象の書籍を音声で聴き放題です。

効率的に独学したい方や小説読む時間がない方にとって非常に心強い存在です。

2025年7月11月から開催のprime dayを活用して、気になった内容のKindle書籍を計6冊購入しましたが、紙の本で買い揃えたときよりも合計6,000円ほど安く買えました!

半額セールもあるって魅力的だね。高くて買うのを迷ってた本も、気軽に読めそう!

持ち運び&収納コストがゼロ

たくさんの本を読む独学では、重さや収納の問題が意外と大きな負担になります。

その点、電子書籍ならスマホやタブレット1台に何百冊も保存でき、持ち運びも収納も不要です。

通勤・通学のスキマ時間がそのまま学習時間に変わり、場所を選ばず学び続けられます。

また、本が増えても部屋が散らかることがないのも大きなメリット。引っ越しや片付けもラクになります。

通勤中にタブレットやスマホで気軽に読書をできるのもポイントです!

すぐ買えて、すぐ読める

「今すぐ読みたい!」という気持ちを逃さずに済むのも、電子書籍ならではです。

オンラインストアなら24時間いつでも購入でき、ダウンロード後すぐに読み始められます。

書店に行く手間や配送待ちが不要なので、学習のモチベーションをその場で行動につなげられるのが大きな利点です。

さらに、「DMMブックス」などでは定期的にクーポン発行や割引セールされるので、タイミングを見れば漫画なども安くまとめ買いすることができます。

“読みたい”と思ったときにすぐ読めるのはありがたい。深夜でも買えるって、意外と便利。

検索&ハイライトで効率アップ

電子書籍には、学習効率を高める便利な機能がたくさんあります。

なかでも便利なのが、全文検索とハイライト機能。

調べたいキーワードを入力するだけで、関連箇所を一発で表示。復習や要点の確認がスムーズです。

また、ハイライトした部分は後からまとめて見返せたり、クラウドで一覧表示やコピーができたりと、読書ノートの作成にも最適です。

ハイライトを見返すだけでも記憶に残りやすくなるので、資格勉強なんかにもおすすめです。

電子書籍は多くのメリットがある一方で、もちろん注意すべき点やデメリットもあります。

ただし、これらは事前に知っておくことで多くが対策可能です。ここでは、特に気をつけたいポイントを3つに絞ってご紹介します。

端末購入や目の疲れが気になる

電子書籍を読むには、スマートフォン・タブレット、あるいはKindleのような専用端末が必要です。

「端末を新たに買う必要があるのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。

また、スマホなどの画面を長時間見ることによる目の疲れを気にする声も少なくありません。

ですが、実は多くの場合、すでに持っているスマホやPCでそのまま読書できます。

専用端末は、読書に集中したい方が検討すればOK。

さらに、目の負担を軽減したい場合は「Kindle Paperwhite」のような電子ペーパー端末(E-ink)がおすすめです。

紙に近い表示でブルーライトを発せず、長時間でも目が疲れにくい仕様です。

その他、画面の輝度調整やブルーライトカットメガネの併用も効果的です。

Kindle端末は、文字を大きくして読むこともできるので、細かな字が見にくい人でも安心です。

貸し借りや中古売買ができない

電子書籍はデジタルデータのため、友人への貸し出しや中古としての売却ができないという制約があります。

「読み終わったら売って次の本を買う」という、紙の本ならではの節約術が使えない点は、少し残念かもしれません。

ただし、このデメリットは「電子図書館」でかなりカバーできます。

最近は多くの自治体が電子図書館サービスを導入しており、無料で電子書籍を借りられます。

高価な専門書を試し読みしたいときや、購入を迷っている本をチェックするときに便利です。

- 例:東京都千代田区の電子図書館は約1万冊(2025年時点)

- 通常2週間前後で自動返却。同時貸出数や人気書籍の順番待ちがある点には注意

お住まいの自治体が対応しているか、まずは図書館サイトで確認してみましょう。

もし未導入でも、Kindle Unlimited などの読み放題サービスを組み合わせれば「買わずに読む」選択肢が広がります。

読み終わった本を売れないのは、ちょっと痛いかもけど、セールや読み放題なら元がとれるか!

一部の本が電子化されていない

近年はほとんどの新刊が電子書籍化されていますが、古い専門書やマイナーな本など、電子化されていないものも存在します。

そのため、「読みたい本が電子書店に見つからない」というケースもあります。

実際、タイトル数では紙の本のほうが多く、電子書籍では網羅しきれない部分があるのが現状です。

この場合は、無理せず紙の本を選ぶのがベスト。

オンラインの古書店やフリマアプリを活用すれば、中古で安く手に入ることもあります。

これは紙で読もう”と柔軟に切り替えればOK!全部を電子書籍にこだわる必要はありません。

ここでは、電子書籍のメリット・デメリットを踏まえたうえで、代表的なサービスを2つ簡単にご紹介します。

読書スタイルに合ったサービス選びの参考にしてください!

Kindle(Amazon)|独学・読書・ビジネス書まで幅広く対応

ビジネス書や実用書、小説など、あらゆるジャンルの学びにおすすめなのがAmazonの「Kindle」です。

- 読書専用のKindle端末は、目に優しいE-ink搭載で、集中して読みたい方に最適。

- スマホ・PC対応のKindleアプリは、カラー表示にも対応し、図解の多い本や「ながら学習」にも便利です。

さらに、日替わりセールや大規模なポイント還元キャンペーンも豊富。

学習コストを抑えつつ、本の習慣を続けたい方の心強い味方です。

▶ 詳しくは以降の章で → 独学の強い味方!Kindleの賢い使い方とセール活用術

DMMブックス|漫画・ラノベ好きに最強のセール×ポイント還元

漫画やライトノベルを「まとめてお得に買いたい!」という方には、DMMブックスが断然おすすめ。

- 初回限定で配布されるクーポンだけでなく、割引セールやポイント還元もお得。

- アニメ原作の充実度や、推し活との相性も抜群。DMM TVとの連携で、視聴後にそのまま原作を購入して読み進めることもできます。

Amazonよりも頻繁に漫画・ラノベ・出版社ごとのセールやクーポン配布が多いのが特徴。

ビジネス書、実用書以外にも漫画やラノベを読む人はDMMブックスも活用するのがオススメです。

▶ 詳しくは以降の章で → 漫画・ラノベ好き必見!DMMブックスはセール × ポイントが最強

ここまで電子書籍のメリットを紹介してきましたが、紙の本にも多くの魅力があります。

特に、じっくりと腰を据えて学ぶスタイルの独学においては、紙の本が真価を発揮します。

ここでは、独学で紙の本を選ぶべき理由を4つのポイントに絞ってご紹介します。

長時間読んでも疲れにくく、記憶に残りやすい

紙の本は目に優しく、長時間の学習に向いているという大きな特長があります。

資格試験のように1日に何時間もテキストを読むとき、ブルーライトの刺激がない紙の本は集中力を維持しやすくなります。

また、複数の研究で「紙の本の方が記憶に残りやすい」という結果も出ています。

ページをめくる動作や、本のどのあたりを読んでいるかといった物理的な感覚が、理解や記憶の定着を助けてくれるのです。

『読んだ』という感覚が残りやすく、深く理解したい学習には紙の本がぴったりです。

書き込み&参照が自由自在

紙の本は、余白にメモを書いたり、図表に補足を加えたりと、自由にカスタマイズできるのが大きな魅力です。

ペンや付箋を使って自分だけの参考書を作ることができ、アウトプットしながらの学習に最適です。

また、技術書や参考書のように、複数のページを行き来しながら読みたい本にも向いています。

ページをパラパラと直感的にめくれるのは、電子書籍にはない紙の本ならではの使い勝手です。

机の上に複数冊を並べて比較する、といったスタイルも取りやすくなります。

参考書や問題集は、やっぱり書き込みたいし、ページも行ったり来たりするから紙が一番!

モチベーションや達成感に繋がる

紙の本は、読んだ分だけ「成果」として形に残る点も魅力のひとつです。

本棚にずらっと並んだ背表紙を眺めることで、「これだけ頑張ってきたんだ」と達成感を得られ、モチベーション維持にもつながります。

特に、人生に影響を与えた一冊や、何度も読み返したい本は「データ」ではなく「モノ」として手元に置いておきたいという人も多いはずです。

読書の成果が見える化されることは、独学を続ける上で大きな支えになるでしょう。

“頑張った証”が形として残るのは嬉しいですし、大事な一冊ほど紙で持っておきたくなりますよね。

人に貸せる・共有できる

紙の本なら、「これ良かったよ」と言ってその場で手渡せるのも魅力です。

家族で回し読みをしたり、勉強仲間に貸したりと、本を通じたコミュニケーションが自然に生まれます。

電子書籍でもURLを共有することはできますが、「ちょっと読んでみて」と本を直接渡す気軽さにはかないません。

仲間と知識を共有し合うことで、学びの深まりや新たな気づきにつながることもあるでしょう。

たしかに、いい本があったら「読んでみて!」ってすぐ渡せるのが紙の本の良さだね~

紙の本にも多くのメリットがありますが、独学でたくさんの本を読む場合、コストや物理的な制約が無視できない課題です。

とはいえ、これらのデメリットも工夫次第で十分にカバーできます。ここでは、主な3つのデメリットとその対策をご紹介します。

購入費用が高め&基本は定価販売

紙の本は、新品では基本的に定価販売。電子書籍のように頻繁なセールがないため、何冊も買うと費用がかさみがちです。

ですが、中古本をうまく活用することでコストは抑えられます。

専門書や実用書は中古市場に多く出回っており、状態にこだわらなければ新品の半額以下で購入できることもあります。

さらに、読み終えた本をフリマアプリなどで売れば、実質負担を大幅に軽減できます。

「中古で買って、読み終えたら売る」というサイクルを作れば、電子書籍と遜色ないコスパを実現できます。

やっぱり紙の本って、新品だとどうしても高って感じることも多いよね。

物理的なスペース&持ち運びの負担

紙の本は、増えれば増えるほど置き場所に困るという現実があります。

特に一人暮らしの方や部屋が狭い場合、本棚のスペースには限界があります。

私自身、以前はすべて紙の本で集めていて、引っ越しのたびに本の梱包と運搬が大変でした。

また、日常生活でも重い本を持ち歩くのはなかなかの負担です。

この点は、本当に手元に置きたい本だけを厳選することで解決できます。

それ以外は図書館やレンタルサービス等を活用すれば、スペース問題は大きく軽減可能です。

本当に大切な本だけ紙で持つようにすれば、スペースもすっきり!

入手に時間と手間がかかる

紙の本は、「読みたい」と思ってから入手するまでに時間がかかるという難点があります。

書店に行く手間、ネット注文の配送待ちなど、電子書籍の即時性と比べるとどうしても不便です。

特に忙しい人にとっては、「本を探す時間すら惜しい」と感じることも。

さらに、新刊が品切れで手に入らないこともあります。

ただし、この点を逆手に取るテクニックもあります。

たとえば、話題の新刊を発売日に購入してすぐに読了→中古で高値のうちに売却。

この流れで、実質数百円程度の負担で最新の知識を得ることが可能です。これは紙の本ならではの特権です。

忙しいと本屋に行く時間もないし、ネットだと届くまで待たなきゃいけないのがネック

ここまで見てきたように、電子書籍と紙の本にはそれぞれメリット・デメリットがあります。

独学のコストパフォーマンスを最大化するためにおすすめなのが、「電子書籍中心+紙の本で補完」という使い分けです。

どちらか一方にこだわるのではなく、目的や場面に応じて柔軟に選ぶことが大切です。

基本戦略は「まず電子書籍で揃える」

まずは、電子書籍での購入を基本とする戦略が有効です。

ビジネス書や実用書の新刊はKindleでの購入を検討し、Kindle Unlimitedの対象であれば積極的に活用しましょう。

漫画やライトノベルは「DMMブックス」の初回割引や定期的なセールを活用すれば、紙よりも安く手に入ることがほとんどです。

紙を選ぶ場面は「紙の方が効率的なとき」

紙の本が学習効率の面で優れている場合もあります。次のようなケースでは、紙の書籍を選ぶのが良いです。

- 書き込みが前提の教材:資格試験の問題集、ドリル、単語帳など

- 参照しながら作業する本:技術書やプログラミング解説本など

- 電子書籍では見づらい本:図鑑、地図、写真集、大判の資料など

- コレクションしたい作品:本棚に並べたい、お気に入りの作家の作品など

用途に応じて「これは紙で持ちたい」と判断することで、より効率的な学習が可能になります。

併用テクニック「電子+紙+αを駆使」

さらに一歩進んだ方法として、電子書籍と紙の本を併用するテクニックもおすすめです。

- まず電子書籍で読んでみて、内容が良ければ紙の本を購入して手元に置く

- 1つの参考書を紙の本で買いつつ、関連する内容の本は電子書籍で補完する

といった使い方をすれば、「買って失敗した」と感じるリスクも軽減できます。

独学の目的は「読むこと」そのものではなく、学びを自分の中に落とし込むことです。

自分にとって最も効果的で続けやすいスタイルを見つけて、柔軟に使い分けることが独学の効率化に繋がります。

全部どっちかに決めるんじゃなくて、“いいとこ取り”が大事なんだね。

本ごとに“電子が得か、紙が便利か”を考えるのが、失敗しないコツです!

独学のコストを抑えつつ、効率よく学びを進めたい方に、ぜひ活用してほしいのがAmazonの電子書籍サービス「Kindle」です。

Kindleを最大限に活かすカギは、学習スタイルに応じて「専用端末」と無料の「Kindleアプリ」を使い分けること。

さらに、セールやポイント還元を上手に活用して、お得に書籍を手に入れることです。

Kindleとは?目的に応じて選べる2つの読書スタイル

Kindleは、Amazonが提供する電子書籍サービスの総称です。

購入した本は、以下2つの方法で読むことができます。

どちらもAmazonのクラウドに連携されており、一度購入した本はどのデバイスからでも読書可能です。

端末をなくしてもデータが消えることはなく、安心して使えます。

【実用書・参考書におすすめ】無料で使える「Kindleアプリ」

プログラミングやデザインなど、図や写真を多く使う実用書を読むなら、無料のKindleアプリが圧倒的におすすめです。

- カラー表示で見やすい

→ スマホやPC、iPadの画面で、図解やイラストもそのまま再現されます。 - PCでの「ながら学習」に最適

→ 片方の画面でKindle本を開き、もう一方で実際にコードを書いたり作業をしたり、といった効率的な勉強が可能です。

※ Kindle端末ですと、白黒表示しかできないため注意が必要です。

【小説・ビジネス書におすすめ】読書に集中できる「Kindle端末」

一方、小説やビジネス書など文字中心の本を集中して読みたい方には、Kindle端末がおすすめです。

- 集中を妨げない

→ ゲームやSNSの通知がなく、読書だけに没頭できます。 - 目に優しく、紙に近い読み心地

→ E-inkディスプレイ採用で、ブルーライトを発せず長時間の読書でも目が疲れにくいのが特長です。 - 軽量で持ち運びしやすい

→ コンパクトかつ軽量で、通勤・通学時にも便利です。

私自身も、実用書はPCアプリで、移動中の小説はKindle端末で読むというように、用途に応じて使い分けています。

Kindle本が圧倒的にお得な理由|セールとポイント還元を狙おう

Kindleの最大の魅力は、紙の本に比べて圧倒的に安く手に入るチャンスが多いことです。

通常価格でも、多くのKindle本は紙の本より5~10%安く設定されています。さらに、注目すべきは高い割引率のセールやポイント還元キャンペーンです。

- 日替わり・月替わりセール

→ 「日替わりセール」は毎日数冊が30〜70%OFF、「月替わりセール」では毎月数百冊が対象になります。 - 大型キャンペーン

→ 年末年始、ゴールデンウィーク、ブラックフライデーなどでは、数万冊の人気本が最大50%OFFに。独学用の書籍をまとめ買いする絶好のタイミングです。 - ポイント高還元セール

→ 購入金額の50%がAmazonポイントで還元されることも。まず数冊を買ってポイントを獲得 → そのポイントで残りの本を購入=実質半額でのまとめ買いが可能に!

これらのキャンペーンは不定期開催も多いため、ときどきKindleストアをチェックしておくと、お得な本との出会いが広がります。

「漫画やライトノベルをお得に一気に揃えたい!」そんな方にこそおすすめなのが、DMMブックスです。

数ある電子書籍サービスの中でも、DMMブックスの割引セールやポイント還元セールなどの規模がトップクラスです。

DMMブックスとは?エンタメに強い電子書籍サービス

DMMブックスは、DMM.comが提供する電子書籍サービスです。

漫画・ラノベ・写真集を中心に、140万冊以上の作品をラインナップし、無料で読める漫画も数万冊と非常に充実しています。

ビジネス書や実用書も扱っていますが、特に強いのはエンタメ領域。漫画やラノベを中心に楽しみたい方には、まさにうってつけのサービスです。

また、DMMの他サービスと共通のDMMポイントが使える・貯まるのも大きな魅力です。

DMM TVや通販などを利用している方には、さらにお得な環境が整っています。

継続利用でもずっとお得!DMMブックスは高還元サイクルが魅力

DMMブックスは、初回クーポンだけでなく継続して利用する人にも嬉しい特典が充実しています。

とくに注目すべきは、以下のような定期開催のキャンペーンや高還元イベントです。

DMMブックスでは、毎年春(GW)・夏・冬の3回の「スーパーセール」が開催されます。

期間中は、ほぼ全作品が30%ポイント還元の対象となり、さらに日替わりで最大70%還元作品が登場するなど、驚異的なコスパを実現。

さらに過去には、まとめ買い向けに「1万円以上で25%OFF」などのクーポンも発行されるため、通常よりも圧倒的に安くまとめ買いができます。

「スーパーセール」以外にも、出版社ごとの還元キャンペーンが毎週のように開催されています。

たとえば

- 講談社・KADOKAWAなどの人気出版社が50%ポイント還元

- ライトノベルや青年マンガの既刊セットが60~80%OFF

- 新刊発売に合わせたシリーズ全巻セール など

常に何かしらのキャンペーンがあるため、継続的に使っても飽きずにお得です。

DMMブックスでは、ポイントが1ポイント=1円で即利用可能。しかも、ポイントで支払った場合でも、再びポイントが還元される仕組みなので

① 書籍を購入 → ② ポイント還元 → ③ ポイントで次の本を購入 → ④ さらにポイント還元

というお得なサイクルを繰り返すことができます。

しかも還元ポイントに上限がないため、高額のまとめ買いでもしっかり戻ってきます。

DMMブックス × DMM TV|アニメ視聴後に原作もすぐ読める!

DMMブックスの魅力をさらに広げてくれるのが、同じDMMが運営する動画配信サービス「DMM TV」との連携です。

- 月額550円(税込)でアニメ・映画・ドラマ・バラエティが見放題

- アニメ配信カレンダーで放送スケジュールをチェック可能

- 視聴中のアニメの原作や関連書籍を、すぐにDMMブックスで購入できる

アニメから原作を追いたい派には、まさに理想の連携環境となっています。

中には、アニメ作品の関連グッズ・DVD・書籍までまとめて探せる作品ページもあり、「推し活」にも最適です。

「アニメを見て→原作を読み→グッズを集める」という流れが1つのプラットフォームで完結するのは、DMMならではの強みでしょう。

本記事では、電子書籍と紙の本のメリット・デメリットを、独学と節約の視点から比較し、それぞれの特性を活かす「賢い使い分け方」をご紹介してきました。

独学で多くの本を読む方にとって、電子書籍のコストパフォーマンスや利便性は非常に魅力的です。

一方で、紙の本には深い学びを助ける記憶定着のしやすさや、所有する喜びがあります。

結論としては、「基本は電子書籍でコストを抑えつつ、学習効率や愛着が必要な本だけ紙で買う」というスタイルが、最もバランスの取れた読書法です。

KindleやDMMブックスなどの電子書籍サービスを賢く活用しつつ、紙の本ならではの良さも取り入れた「最適な読書スタイル」を実践してみてください。