当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

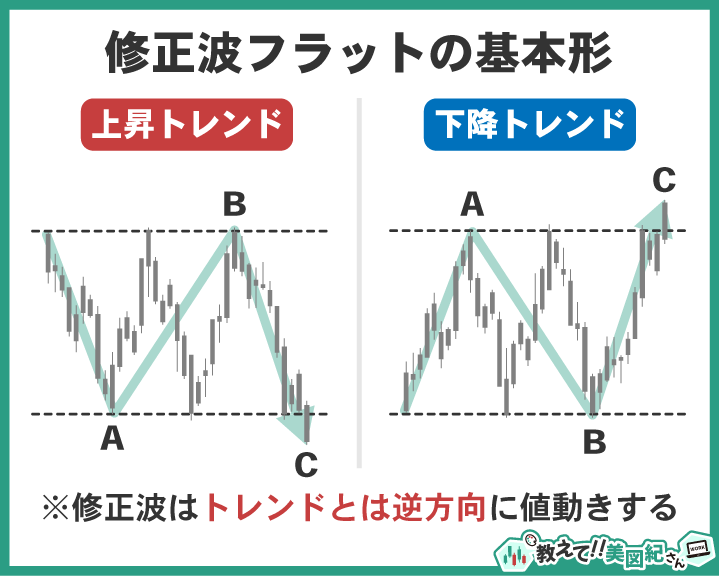

エリオット波動の「フラット」は、相場の調整局面に現れる横ばいの値動きをする修正波です。

ジグザグのように大きく値動きするのではなく、一定のレンジ内で上下を繰り返すのが特徴です。

一見おだやかな値動きでも、いわゆる「行って来い」になりやすく、方向を誤ると買いでも売りでも往復ビンタになりがちです。

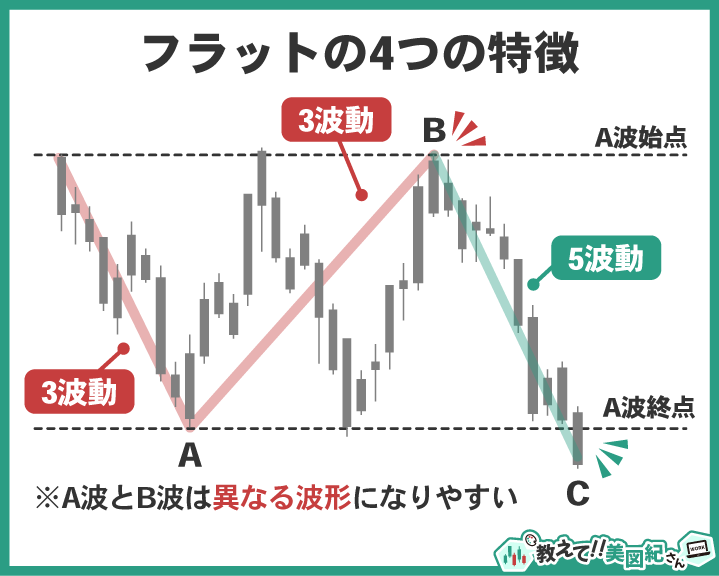

「フラット」の特徴

- 特徴1:A-B-C波の3波動、副次波は3-3-5波で構成

- 特徴2:B波はA波の始まり付近まで戻る

- 特徴3:C波はA波の終わりを少し超える

- 特徴4:A波とB波は異なる波形になりやすい(オルタネーション)

本記事では、フラットの基本的な特徴から例外パターン、トレードに活かす方法や戦略を網羅的に解説します。

読み終える頃には、これまで「よくわからない横ばい」に見えた局面が、狙いを定めやすいチャンスに変わるはずです。

横ばい相場って方向感がなくて手を出しにくいと思ってたけど、それがエリオット波動でいう「フラット」なんだね!

フラットにはルールがあって、知っておけばムダな損失を減らしつつ、次のトレンドを狙うヒントにもなります!

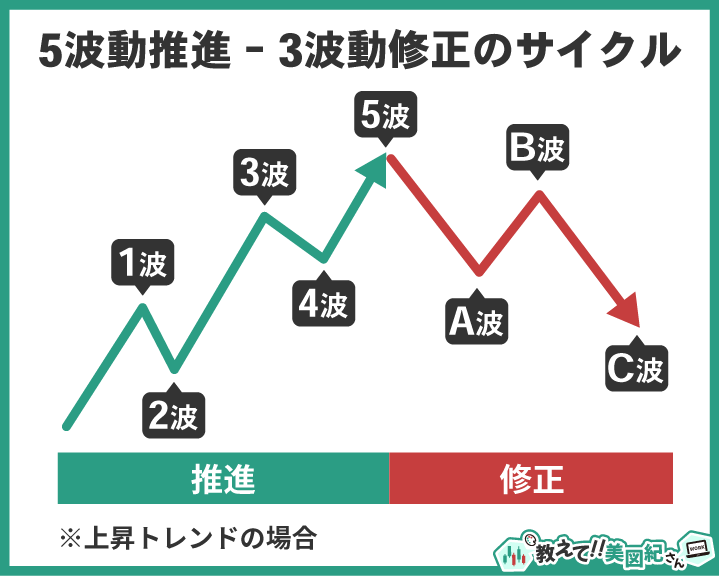

エリオット波動理論とは、相場の値動きが「推進5波」と「修正3波」というサイクルを繰り返すという考えに基づいた、テクニカル分析手法です。

この理論の背景には、「市場は参加者の心理によって一定のリズムを描く」という前提があります。

以下の、3つの普遍的な原則に基づいており、基本波形の条件や特徴を知っておくことが分析において重要です。

- 原則①:相場は5つの波で推進し、3つの波で調整する

→ 「5-3構造」が基本となるサイクルです - 原則②:相場の波動はフラクタル構造(相似形の繰り返し)を持つ

→ 小さな波も、大きな波と同じパターンを描く傾向があります - 原則③:出現する波形パターンは5種類の基本パターンに分類できる

→インパルス・ダイアゴナル・ジグザグ・フラット・トライアングル

エリオット波動理論自体については、こちらの記事をご覧ください!

【図解】エリオット波動理論とは?基礎知識をわかりやすく解説!

【図解】エリオット波動理論とは?基礎知識をわかりやすく解説! この章では、「フラット」の基本的な特徴を4つのポイントに分けて解説します。

次の4つの特徴には当てはまる波形を特に「レギュラーフラット」と呼びます。

修正波「フラット」の4つの特徴

- 特徴1:A-B-C波の3波動で副次波は3-3-5波で構成

- 特徴2:B波はA波の始まり付近まで戻る

- 特徴3:C波はA波の終わりを少し超える

- 特徴4:A波とB波は異なる波形になりやすい(オルタネーション)

また、特徴2・3・4については、当てはまらない例外パターンが存在しているので注意しましょう。

例外パターンは別の章にて詳しく解説します。

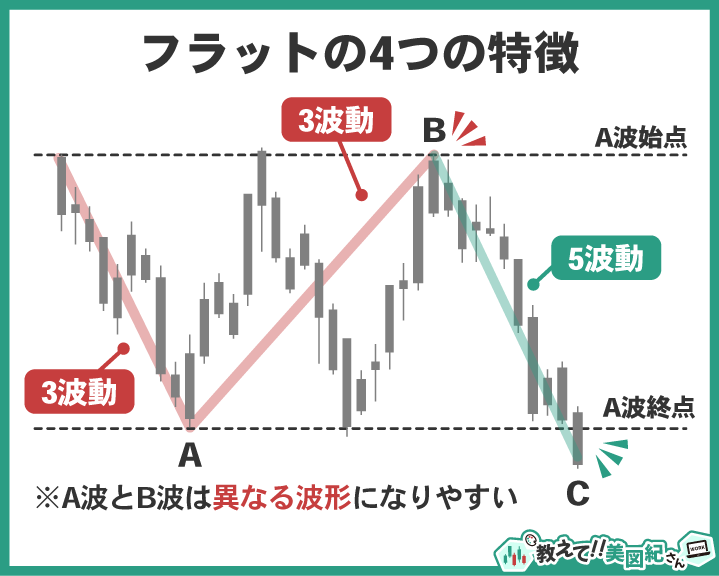

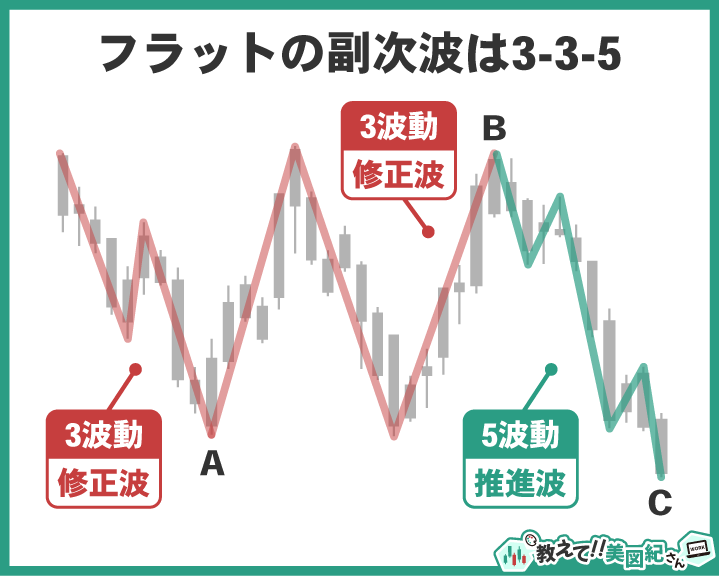

フラットの特徴1:A-B-Cの3波動で副次波は「3-3-5」構成

フラットは「A波 → B波 → C波」の3波でカウントすることができます。

さらに各波を細かく見ると、副次波の組み合わせは「3-3-5」波で構成されています。

修正波「フラット」の副次波の構成

- A波:3つの副次波からなる修正波(ジグザグやフラット)

- B波:3つの副次波からなる修正波(フラットやジグザグ)

- C波:5つの副次波からなる推進波(インパルスやダイアゴナル)

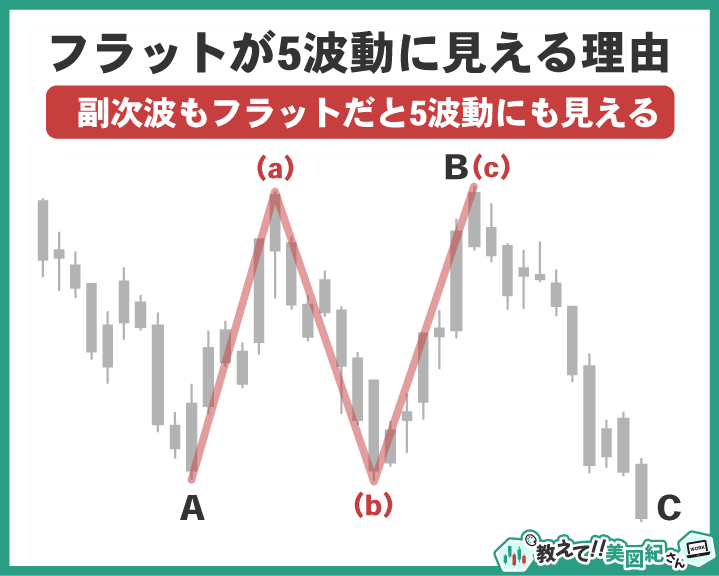

修正波「フラット」の特徴として「A波(3) – B波(3) – C波(5)」ですが、実際のチャートでは5波としてもカウントできる場合もあります。

その理由は、A波やB波の内部にさらに小さなフラット 「(a)–(b)–(c)」 が出現するからです。

上図の例のように、B波に「フラット」が現れると 「A波 – B波(a) – B波(b) – B波(c) – C波」となり、全体が5つの波に見えます。

とはいえ、これは副次波を含んだ見かけ上の5波動と判断するのが正解です。

この副次波の概念やフラットの特徴を覚えておけば、チャート分析を行うときに見かけ上の5波動に惑わされなくなります。

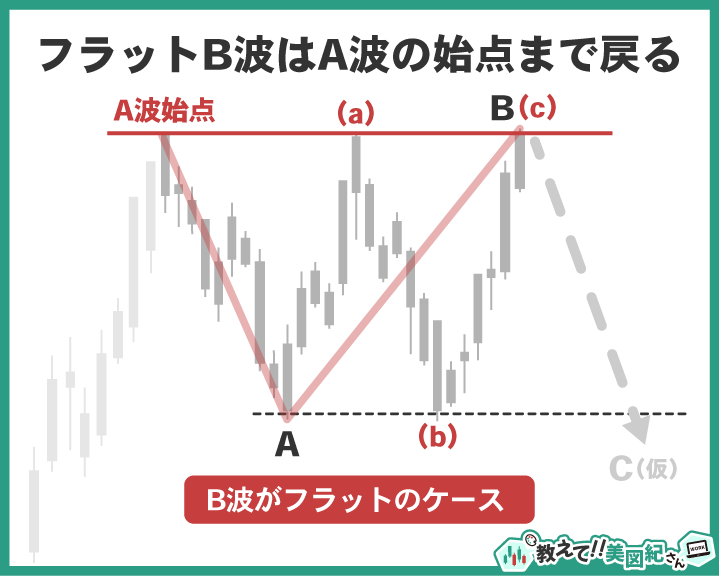

フラットの特徴2:B波はA波の始点付近まで戻る

修正波「フラット」を横ばいの波形にする最大の要因がB波です。

B波はA波の始点とほぼ同じ水準まで「全戻し」する傾向があります。

特にA波またはB波も「フラット」の場合には、副次波(a)波と(c)波の終点がA波の開始地点付近まで引き戻されるような形になります。

このようにして、上下のチャネルラインの範囲内でなんども上下するレンジ相場を「フラット」が作る可能性があるのです。

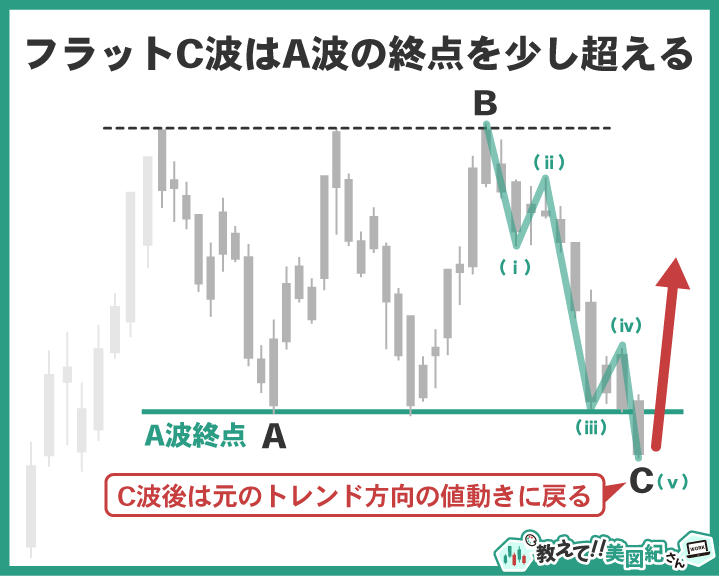

フラットの特徴3:C波はA波の終点を少し超える

B波でA波の始点付近まで戻したあと、最後のC波が推進波として進行します。

基本的にC波はA波の終点をわずかに超える位置で終了する傾向があります。

修正波「フラット」C波の特徴

- C波は「5つの副次波」から成る推進波(インパルス/ダイアゴナル)

- 値動きは比較的勢いがあり、一時的に強いトレンドのように見える

A波の終点をブレイクした瞬間に「トレンド再開だ!」と飛び乗りやすいですが、C波はあくまで修正波の一部です。

C波が終われば元のトレンドに戻る可能性が高いため、ブレイクでの飛び乗りは危険だと覚えておきましょう。

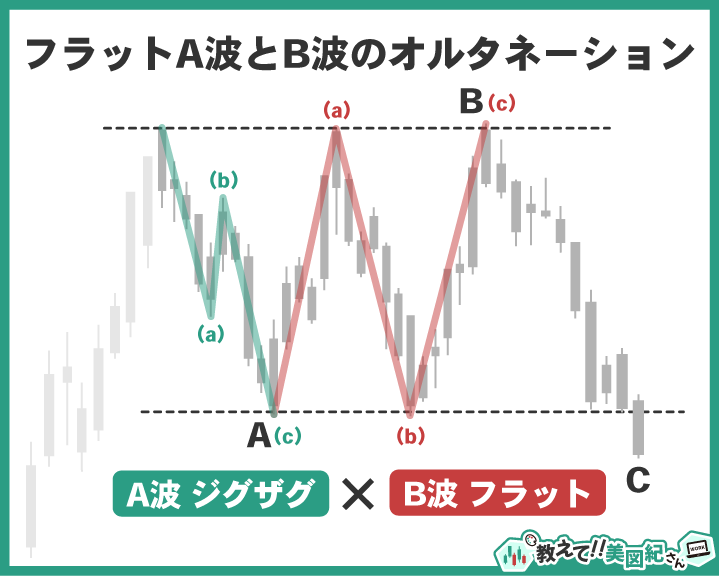

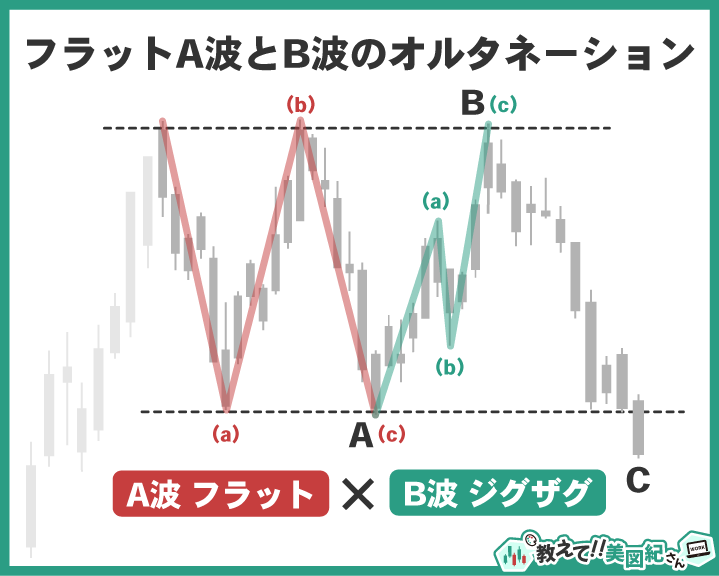

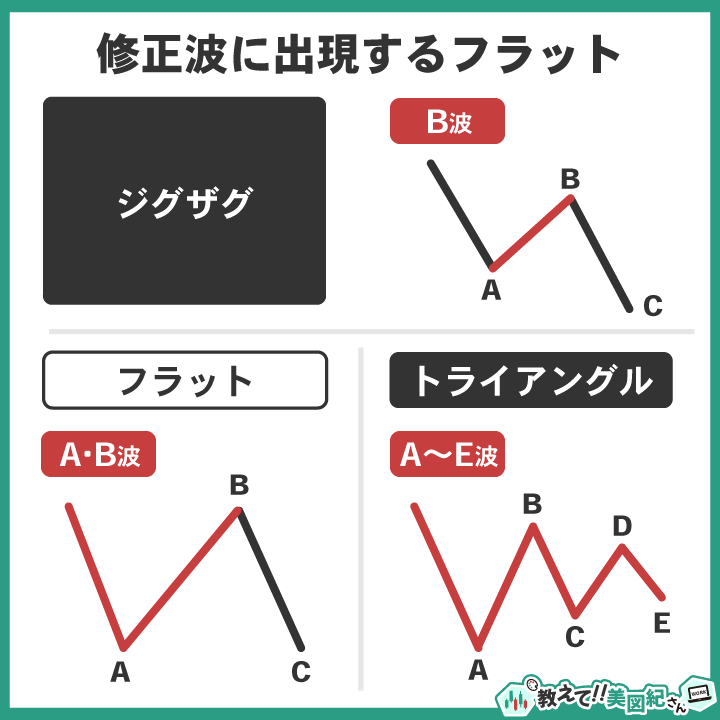

フラットの特徴4:A波とB波は異なる波形になりやすい(オルタネーション)

エリオット波動には、「オルタネーション」という経験則があります。

推進波「インパルス」のオルタネーションでは、2波と4波の修正波は異なる種類の波形が出やすいとされています。

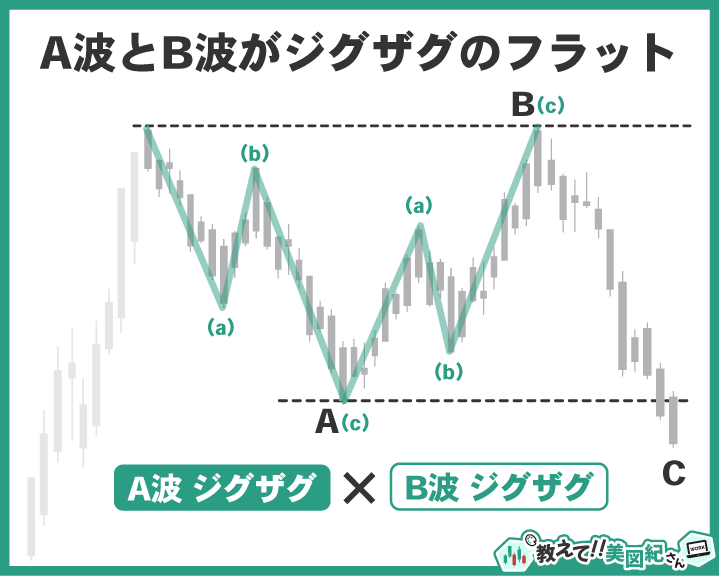

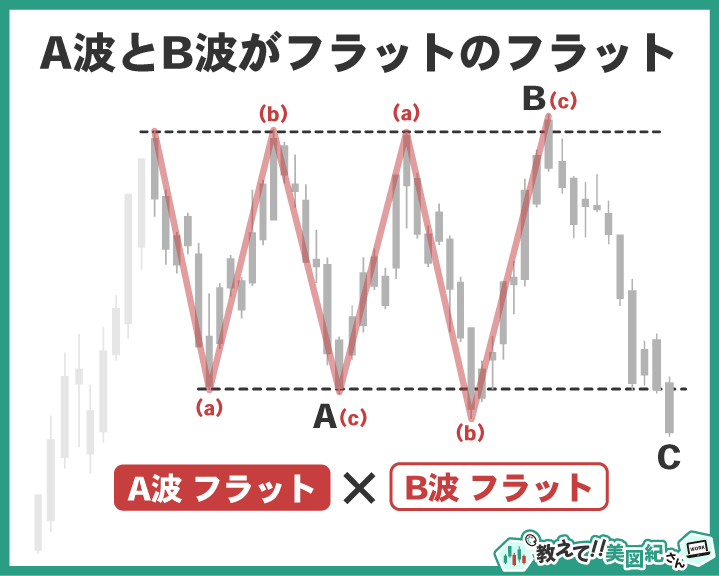

修正波「フラット」でもこの傾向が見られやすく、A波とB波は異なる種類の修正波になりやすい傾向があります。

「フラット」A波に「ジグザグ」が現れた場合、B波には「フラット」が現れやすいです。(※複合修正波が現れる可能性もあります)

一方で「フラット」A波に「フラット」が現れた場合、B波には「ジグザグ」が現れやすいです。(※複合修正波が現れる可能性もあります)

特徴4はあくまで”傾向”なので、A・B波どちらも「ジグザグ」になるといった例外もあります。

ですが、この特徴は波形の先読みやシナリオ予測に役立つので、しっかりと覚えておきましょう。

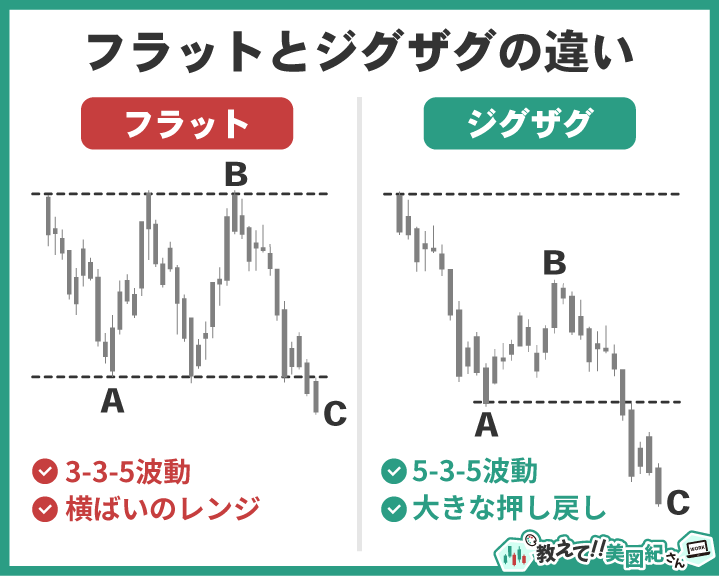

修正波「フラット」と「ジグザグ」の違い

修正波を正しく見分けるには、「フラット」と「ジグザグ」の違いを理解することは欠かせません。

ここでは2つの修正波の違いを「副次波」「値動き」と「出現場所」の3つの観点から整理します。

| フラット | ジグザグ | |

|---|---|---|

| 副次波 | 3-3-5波構成 | 5-3-5波構成 |

| 値動き | 横ばい(レンジ) B波がA波始点まで戻す | 鋭い押し・戻し B波はA波始点まで戻らない |

| 出現場所 | 推進波4波に出やすい | 推進波2波に出やすい |

決定的な違いは副次波の構成とB波の値動きです。

ジグザグのA波は5波構成の推進波であるため、トレンドと逆行する勢いが強く、深い調整になりがちです。

さらに、B波はA波始点まで戻ることなく、次のC波でさらなる価格の調整がされます。

一方、フラットのA波は3波構成の修正波なので、勢いが弱く調整が浅くなる傾向にあります。

そのため、B波はA波始点まで戻りやすく「行って来い」といった値動きになります。

これらの違いによって、「フラット」は値幅の調整が限定的で横ばいに推移しますが、「ジグザグ」は先行するトレンドの価格を大きく打ち消すような鋭い動きを見せるのです。

また、出現場所にも傾向があり、一般的に「ジグザグ」は推進第2波に、「フラット」は推進第4波に出やすいとされています。

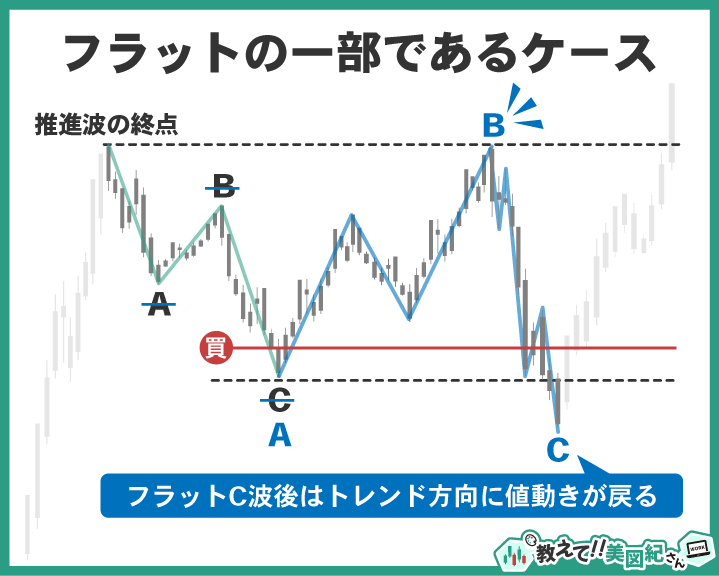

「ジグザグ」が完了したと判断しても、実はそれが「フラットのA波」である可能性があります。

上図のように、「ジグザグ」だと思っていたA波の後には深い戻しのB波と再度安値(高値)を更新するC波が続くことになります。

修正波の予測では、このように別の修正波の一部だったというケースは多いです。

そのため、常に別のシナリオを想定しておくことが、エリオット波動分析では重要です。

B波がA波の始点まで戻るから「フラット」なんですね。「ジグザグ」との違いもスッキリ!

特に 「3-3-5の副次波」 と 「B波の深い戻し」 は見極めのカギになります。

これまで解説した「レギュラーフラット」はあくまで基本形です。

実際のチャートでは、この形から外れた例外パターンもよく出現します。

特に注意すべきは「拡大型フラット」と「ランニングフラット」です。

これらを知らないと「トレンド継続だ!」と誤解してエントリーし、大きな損失につながるリスクがあります。

ここからは、代表的な4つの例外パターンを順番に解説していきます。

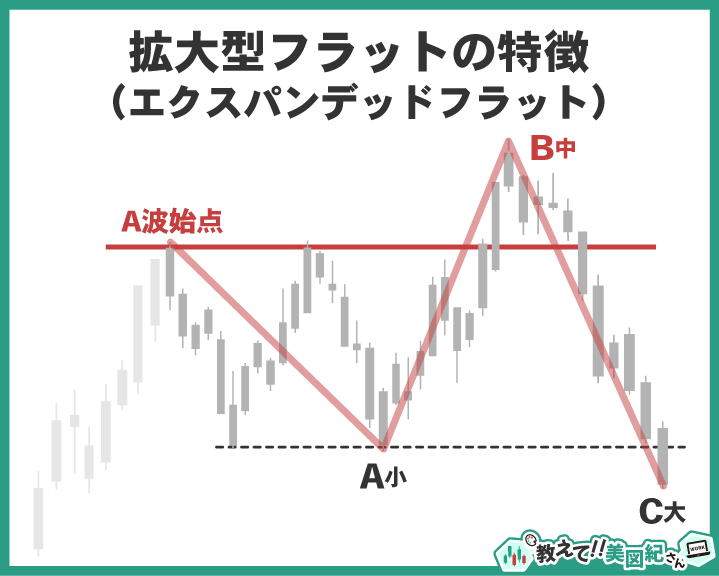

例外パターン1:拡大型フラット(エクスパンデッドフラット)の特徴

「拡大型フラット」は、「フラット」の中で最もよく出現するパターンです。

B波がA波始点を超えて戻してしまうのが特徴であり、結果的に波が進むにつれて値幅が広がっていきます。

レギュラーフラットとの違い

- B波がA波の始点を明確に超える

- A波 < B波 < C波 と値動きが大きくなっていく

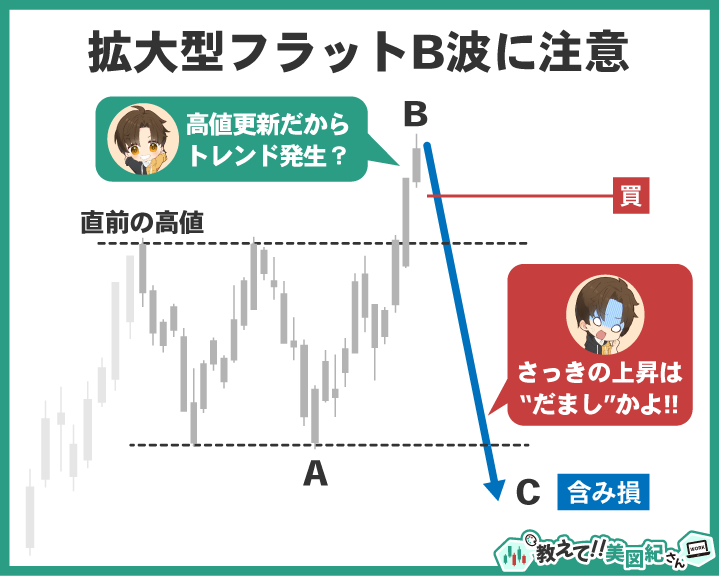

拡大型で最も危険なのはB波です。

B波が直前の推進波の高値(安値)を更新するため、多くのトレーダーが「トレンド再開だ!」と誤解して飛び乗ってしまいます。

しかし、その後にC波の大きな反転(下落または上昇)が来るため、含み損を抱えやすいのです。

「拡大型フラット」は、進行中に判別するのが難しいのも注意が必要です。

多くの場合、C波が完成して初めて「あれは拡大型だった」と気づきます。

- 高値、安値を更新しても即エントリーしない

- 「これは拡大型フラットのB波かもしれない」と疑う

- C波の動きを確認してからエントリー

という慎重な対応が、安全にトレードするための基本スタンスとなります。

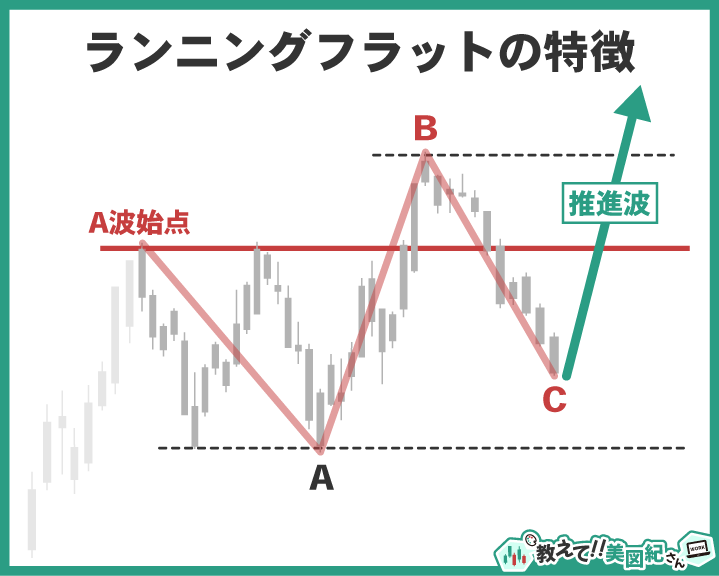

例外パターン2:ランニングフラットの特徴

「ランニングフラット」は、非常に強いトレンドの最中に現れる特殊なパターンです。

拡大型よりも出現頻度は低く、レアケースとされています。

拡大型フラットのようにB波がA波始点を超えるだけでなく、C波はA波終点を超えられずに終了します。

レギュラーフラットとの違い

- B波は拡大型と同じくA波の始点を超える

- C波はA波の終点を超えず、浅い調整で終了する

トレンド方向の圧力があまりにも強いために、C波が十分に調整できず、そのまま走りながら(running)トレンドが再開するイメージです。

ランニングフラットも、進行中に見極めるのは非常に難しいパターンです。

しかし、この波形が現れたという事実そのものが「現在のトレンドが極めて強い」ことを示す強力なサインになります。

- B波が直前の推進波の終点(A波の始点)を更新する

- C波が浅い調整で終わり、反発の値動きがB波の終点を超える

修正波の出現を予測する中でこの条件が揃ったら、「ランニングフラット」完成 → 推進波の可能性があります。

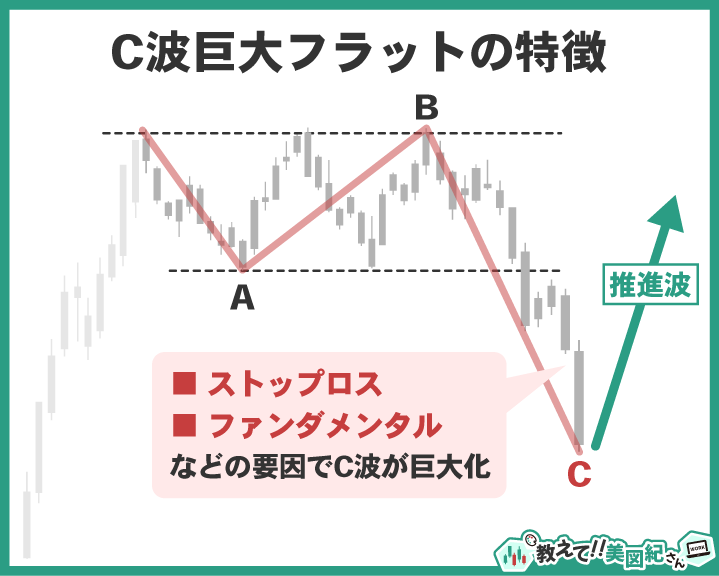

例外パターン3:C波巨大フラット

C波巨大フラットは、その名の通りC波だけが異常に大きく伸びるパターンです。

通常のレギュラーフラットでは、C波はA波の終点を「少し」超える程度で終わりますが、この場合は大きく突き抜けるのが特徴です。

C波巨大フラットが起こる原因例

- 重要な価格帯に集中していたストップロスの連鎖的な巻き込み

- 突発的なファンダメンタルズ要因(経済指標や要人発言など)

これらの要因が重なり、C波が通常よりも大きくなってしまうケースがあります。

内部構成はあくまでフラット(3-3-5)ですが、値幅だけで見るとジグザグのように鋭い調整に見えることがあります。

そのため、慣れていないと「これはジグザグだ」と誤認しやすいので注意が必要です。

例外パターン4:オルタネーションをしない「フラット」

先ほど解説した「オルタネーション(交互の法則)」は、あくまで経験則であって絶対ではありません。

そのため、A波とB波が同じ種類の修正波になるケースも存在します。

「フラット」A波とB波がともに「ジグザグ」で作られた場合は、上図のように「レギュラーフラット」よりもシンプルなイメージとります。

「フラット」A波とB波がともに「フラット」で作られた場合は、上図のように「レギュラーフラット」よりも複雑なイメージとります。

7波動にカウントもでき、「レギュラーフラット」よりも長い期間のレンジ相場を作ることになります。

出現頻度は高くありませんが、こうした例外もあると知っておくことで、波形分析の柔軟性が高まり、無理な決めつけを避けられるようになります。

拡大型フラットは怖いね。高値更新だと思って買ったら急落…最悪のパターンだ。

安易に「高値更新=トレンド再開」と考えるのを止めて、「拡大型フラットのB波かも?」と疑う視点を持つことが大切です!

▼初心者が本格的に学ぶのにオススメ▼

エリオット波動を理解する上で欠かせないのが「フラクタル構造」。フラクタル構造とは、大きな形の中に同じような小さな形が繰り返し現れる「入れ子構造」のことです。

エリオット波動では、一つの大きな波の中に、必ずより小さなスケールの波が含まれています。

- 「フラット」の内部には、さらに小さな波形が存在する

- 逆に「フラット」自体もより大きな波形の一部として現れる

この関係性を理解することで、「相場全体のどこに位置しているのか」「次にどんな波形が出やすいのか」をより正確に予測できるようになります。

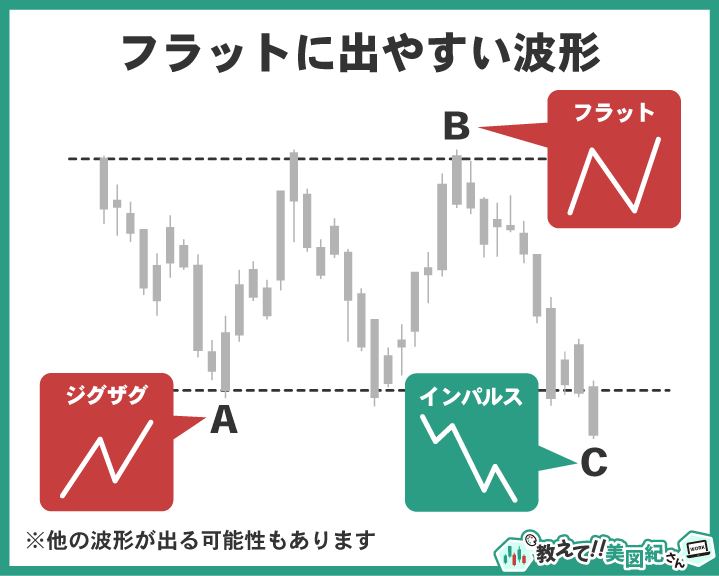

「フラット」の中に出現しやすい波形

フラット(A-B-C)を構成する副次波は、「3-3-5」で構成されています。ここでは、その副次波がつくる波形を整理します。

| 波のカウント | 出現しやすい波形 |

|---|---|

| A波:3波動 | ジグザグ・フラット・複合修正波 |

| B波:3波動 | ジグザグ・フラット・複合修正波 |

| C波:5波動 | インパルス・ダイアゴナル |

「フラット」という大きな波形は、これら小さな波形の組み合わせによって成り立っています。

また、A波とB波は別々の波形になりやすい(オルタネーション)ことも、しっかりと覚えておきましょう。

「フラット」が出現しやすい他の波形

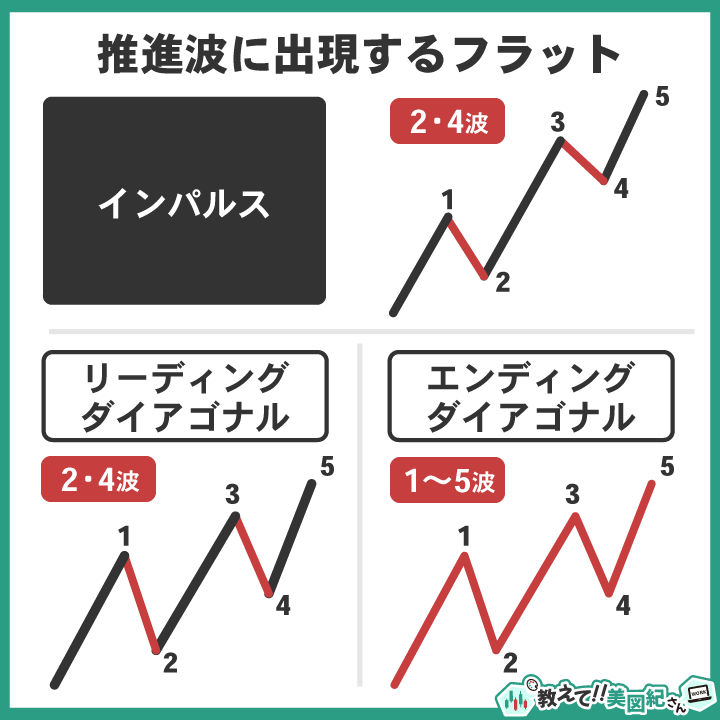

次に、「フラット」そのものがより大きな波形の一部としてどこに現れやすいのかを整理します。

基本的には「ジグザグ」が出る場所に、「フラット」が代わりに出る可能性があると覚えておけばOKです。

「フラット」は、推進波の調整局面(第2波・第4波)に出現する可能性があります。

| 出現する波形 | 出現する波のカウント |

|---|---|

| インパルス | 2波・4波 |

| リーディングダイアゴナル | 2波・4波 |

| エンディングダイアゴナル | 1波・2波・3波・4波・5波 |

フラットは、他の修正波の一部としても出現する可能性があります。

| 出現する波形 | 出現する波のカウント |

|---|---|

| ジグザグ | B波 |

| フラット | A波・B波 |

| トライアングル | A波・B波・C波・D波・E波 |

「フラット」の中にも小さな波がありつつ、「フラット」は大きな波の一部にもなるんですね。まるでマトリョーシカ人形みたい。

この「フラクタル構造」を意識できると、チャート分析の精度がぐっと上がりますよ。

「大きなインパルスの4波目だから、フラットが出るかも?」といった予測も立てられるようになります!

エリオット波動の分析に慣れていても、「これはフラットだ!」と判断した予測が外れることは少なくありません。

「フラット」と特に間違えやすいのは、以下の2つの波形です。

- トライアングル

- 横ばい型の複合修正波

これらも「フラット」と同じく横ばいに推移する値動きをするため、判別が難しくなります。

ここでは、予測が外れたときの見極め方と対処法を押さえて、冷静に対応できるように準備しておきましょう。

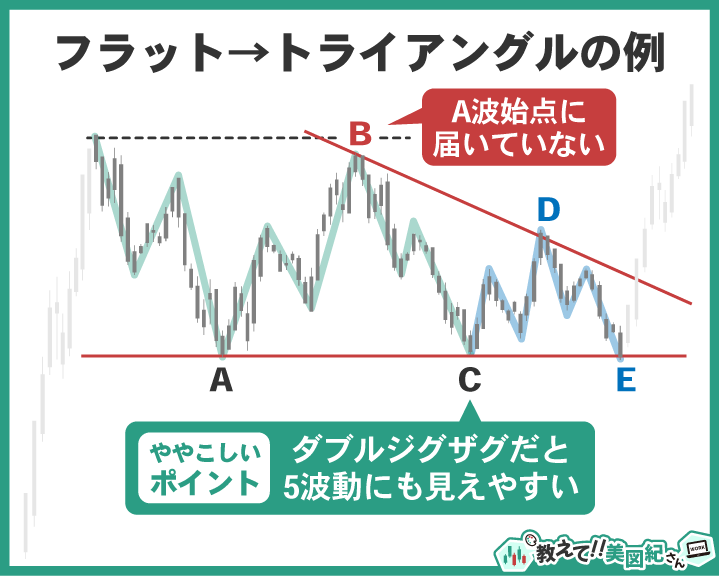

ケース1:「フラット」だと思ったら「トライアングル」だった

「フラットのC波が終わった」と判断してエントリーしたのに、トレンドが再開せず、方向感のない動きが続く…。

これは、その波形が実は「フラット」ではなく「トライアングル」だったときに起こりやすいケースです。

最大のポイントは、C波だと思った動きが3波で終わるかどうかです。

C波がダブルジグザグの場合、5波動として間違えてカウントしてしまいやすいので注意が必要です。

- フラットのC波 → 推進波(5波構成)

- トライアングルC波 → 修正波(3波構成)

また、B波をよく見るとA波始点まで届いていないといった「ちょっとフラットとは違う」値動きが見られた場合は、「トライアングル」の可能性も考えましょう。

トライアングルはA-B-C-D-Eの5波構成で、横ばいが長引きやすいのが特徴です。

「トライアングル」の完成後は「フラット」と同じく、もとのトレンド方向に値動きを戻します。

- まだポジションを持っていない場合

→ 慌てて入らず、E波完成を待ってエントリーするのが安全です - すでにポジションを持っている場合

→ 即損切りではなく、トライアングル完成 → 次の推進波を待って利益確定する

ただし、長期足(日足など)のトライアングルでは保有期間が長くなり、マイナススワップの負担が大きくなる恐れがあります。その場合は、早めに損切りを検討した方が良いでしょう。

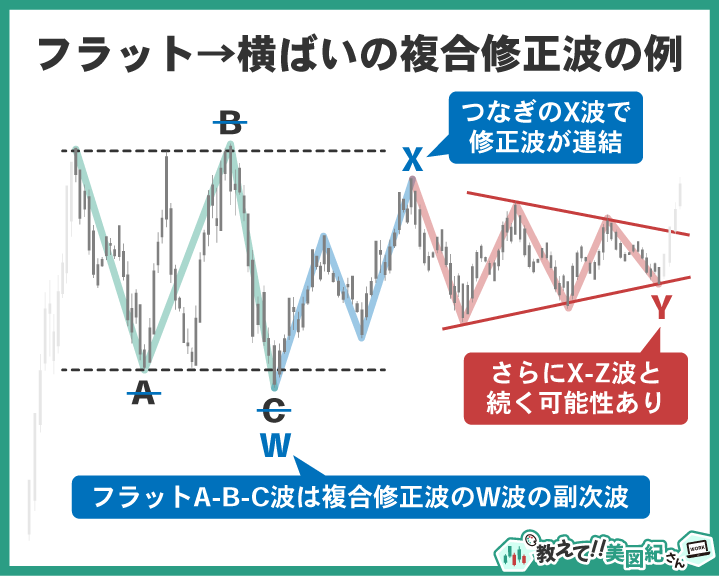

ケース2:「フラット」だと思ったら「横ばいの複合修正波」だった

フラットが完成して「そろそろトレンド再開だ」と思ったのに、別の修正波(ジグザグやトライアングルなど)が続き、延々と横ばいが続く…。

この場合は、横ばい型の複合修正波である可能性があります。

「複合修正波」の特徴は「フラット」のあとにX波(つなぎの波)を挟んで、さらに別の修正波が連続することです。

代表的な横ばいの複合修正波は以下の通りです。

- ダブルスリー:W-X-Y

- トリプルスリー:W-X-Y-X-Z

「フラット完成」と思った後に高値(安値)を更新する値動きが見られず、さらに修正波が繰り返し現れるのが見極めのヒントになります。

正直に言うと、複合修正波の終わりを正確に見抜くのはプロでも困難です。

- 「横ばい期間が異常に長い」と感じたら、一度損切りして様子見に切り替える

- エリオット波動のカウントに固執しない

→ チャネルラインのブレイクやボリンジャーバンドのエクスパンションなど、他のテクニカル指標も活用する

こうした柔軟な対応を取ることで、「調整が終わった可能性が高い」と判断しやすくなり、結果的に良いトレードにつながります。

いやぁ、どっちも厄介だね…。特に複合修正波は、いつ終わるか分からなくて精神的にきつそう。

大事なのは「波形を完璧に当てること」じゃなくて、「シナリオが崩れたらどう動くか」を決めておくことです!

ここまで「フラット」の特徴やパターンを整理してきました。では、実際のトレードでどう活かせばいいのでしょうか。

「フラット」を武器にするには、マルチタイムフレーム分析とエリオット波動理論を組み合わせて分析することが大切です。

具体的な戦略は大きく2つです。

- 「フラット」C波の発生を狙って仕掛ける方法

- 「フラット」完成を待って次のトレンドを狙う方法

それぞれの戦略について詳しく解説していきます。

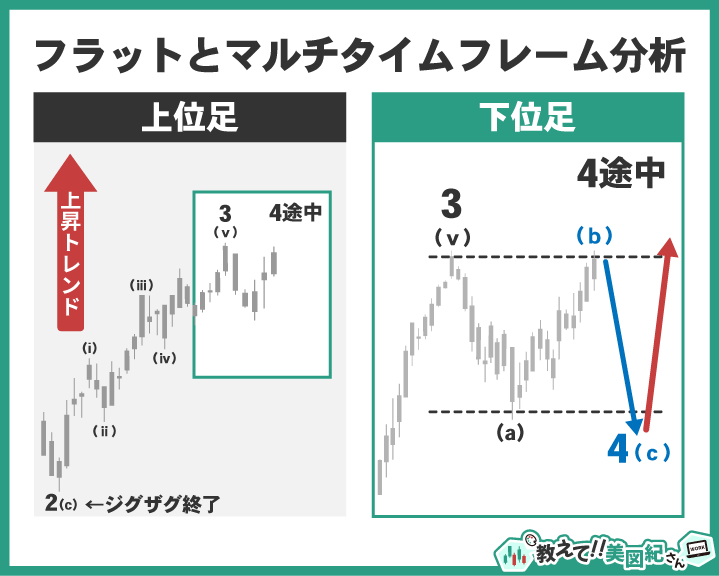

ポイント❶ マルチタイムフレーム分析で上位波の局面を見極める

エリオット波動分析は、マルチタイムフレーム分析(MTF分析)とセットで行うのが基本です。

- 上位足(長期足)で相場全体の大きな流れを把握

- 下位足(短期足)で波形を確認し、エントリータイミングを探る

という分析の流れが王道です。

- 現在が推進波「インパルス」の第4波と仮定する

- 過去の第2波が「ジグザグ」だったことを確認

- オルタネーションの特徴から、第4波は「フラット」の可能性が高いとシナリオを立てる

- 上位足シナリオを前提に、「フラット」形成中を予測

- 特に(b)波が(a)波の始点付近まで戻しているかをチェック

→ 戻しが確認できれば「フラット」の可能性が高いと判断の精度が高まる

このように複数の時間足を組み合わせることで、環境認識の精度を高めつつリスクを抑えたトレードが可能になります。

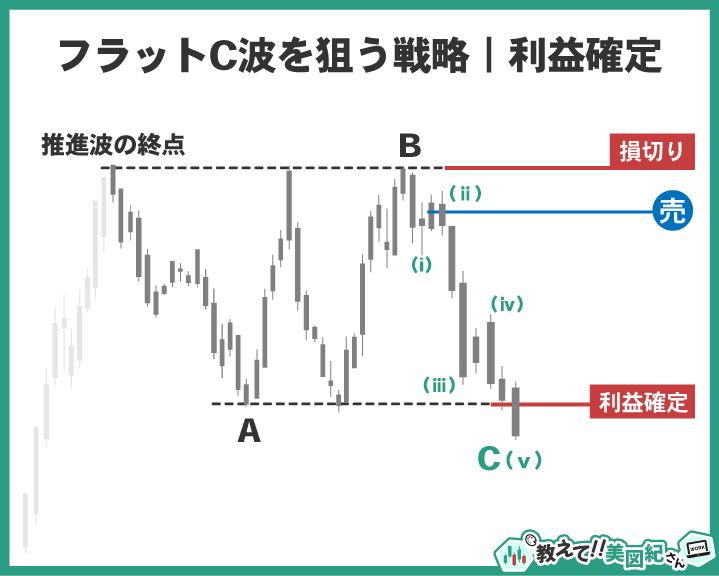

ポイント❷ B波で「フラット」を予測してC波を狙う

最初の具体的な戦略は、B波の動きから「フラット」を予測し、推進波であるC波を取りにいく方法です。

エントリータイミング

「フラット」B波がA波の始点付近まで戻した後、勢いを失って反発したらC波発生のサイン。

その時点でC波の方向に順張りエントリーを狙います。

利益目標

「フラット」C波の内部を(ⅰ) ~ (ⅴ)波でカウントし、5波目の終点で利確を目指しましょう。

基本的にはA波の終点を少し超えた水準がC波の終了目安になります。

損切りプラン

エントリー後に逆行し、B波の終点(推進波の終点)を超えたら即損切りしましょう。

「フラットではなく推進波が継続していた」と考えられるため、迷わず撤退するべきです。

損切りを遅らせると損失拡大につながるので、逆指値を注文しておき、機械的に損切りを執行するのが安全策です。

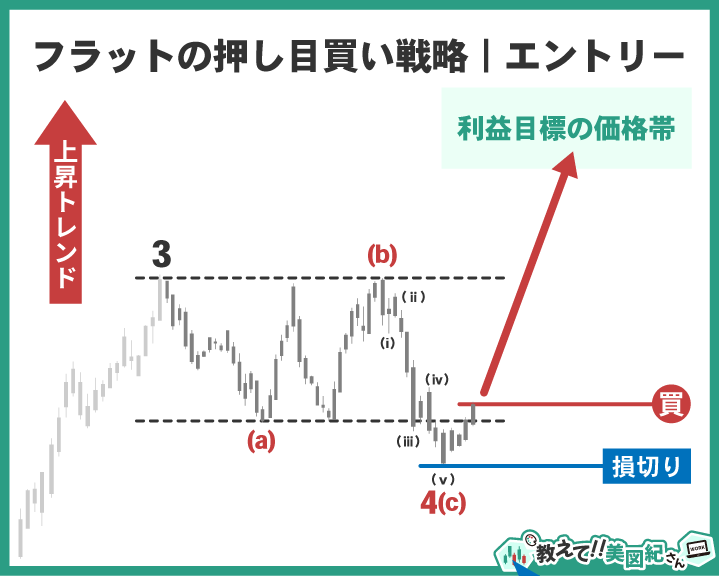

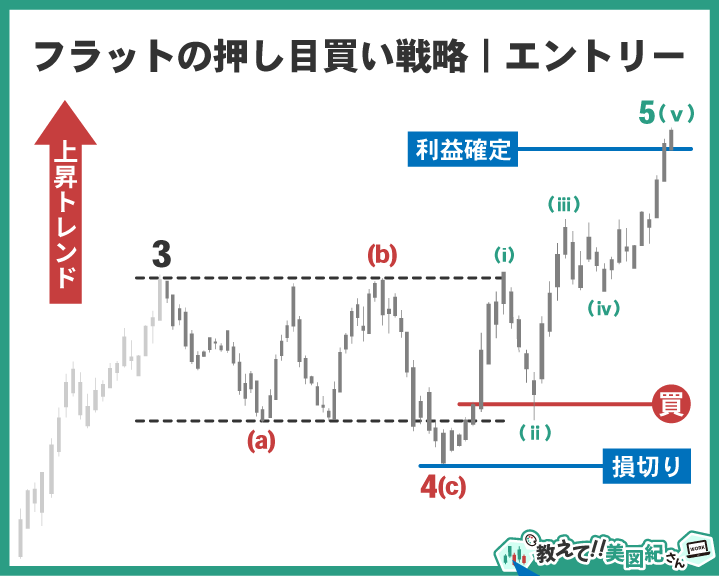

ポイント❸「フラット」完成を予測して押し目買い(戻り売り)

2つ目の戦略は、より王道的で安全性の高い方法です。

フラットC波の終了を確認し、その後のトレンド再開の初動を狙います。

エントリータイミング

「フラット」C波がA波の終点付近まで到達しつつ、C波の副次波も5つの波でカウントできた。

その後に、反発の値動きを確認したら、元のトレンド方向にエントリーする。

利益目標

フラット完成後は新しい推進波(インパルスまたはダイアゴナル)が始まるので、副次波をカウントし、推進波5波目の完成を利益確定の目安にします。

損切りプラン

エントリー後に逆行し、「フラット」C波の終点を割ったら損切りしましょう。

「C波がまだ続いていた」「C波巨大フラットだった」などの可能性があるため、一度ポジションを解消し、改めてシナリオを立て直すのが安全です。

なるほど!C波を狙う方法と、フラット完成後を狙う方法の2パターンがあるんだね。

大事なのは、フラットの特徴に合わせて、エントリー前に必ず損切りラインを決めておくこと。これが大負けを防ぐ鉄則です。

最後に、初心者から中級者の方が抱きやすい疑問をQ&A形式でまとめました。

ここまでの内容で分からなかった点や、さらに深掘りしたい部分を解消していきましょう。

「フラット」はダブルボトムと似ていますが、トレンド転換のサインですか?

いいえ、トレンド転換のサインではありません。

確かに、上昇トレンド中のフラットは「ダブルトップ」、下降トレンド中のフラットは「ダブルボトム」に形が似ています。

しかし両者の意味はまったく異なります。

- ダブルトップ/ボトム → トレンドの終わりを示す「転換パターン」

- フラット → トレンド継続中に出現する「一時的な調整パターン」

したがって、フラット完成後は元のトレンド方向へ動きが再開するのが基本です。

「拡大型フラット」と「ランニングフラット」の判別方法は?

C波がA波の終点を超えるかどうかで判別できます。

どちらのパターンも B波がA波の始点を超える点は共通していますが、C波の動きに決定的な違いがあります。

- 拡大型フラット:C波がA波の終点を大きく超える

- ランニングフラット:C波がA波の終点を超えずに終了する

なお、出現頻度は「拡大型フラット」の方が圧倒的に多いため、まずは拡大型を基準として覚えておくのがおすすめです。

レギュラー/拡大型/ランニング/C波巨大フラットで一番多いのは?

「レギュラーフラット」と「拡大型フラット」の2つが出現しやすいです。

特に注意すべきは、頻度が高く”だまし”になりやすい「拡大型フラット」。

一方で、「ランニングフラット」や「C波巨大フラット」はレアケースと考えて問題ありません。

「フラット」はフィボナッチ比率と相性がいいですか?

正直なところ、相性はあまり良くありません。

「ジグザグ」のような修正波ではフィボナッチ・リトレースメントが有効な場面も多いですが、「フラット」の場合、各波の値幅はフィボナッチ比率では予測しにくいとされています。

「フラット」を分析する際は、水平線(チャネルライン)を引き、その価格帯の中で値動きが推移すると仮定するといった手法の方が有効です。

本記事では、エリオット波動の修正波「フラット」について、基本的な特徴から例外パターン、トレードへの活用法までを解説しました。

「フラット」は、トレンドの途中に現れる方向感のない横ばい型の調整波です。

一見「手出し無用」に思えるレンジ相場も、限定的な値動きを狙える相場・次のトレンドに備える準備期間として捉えられるようになります。

修正波「フラット」の基本的な特徴と例外パターン

「レギュラーフラット」の特徴

- 特徴1:A-B-Cの3波構成で、内部は「3-3-5」

- 特徴2:B波がA波の始点付近まで戻し、横ばいの形を作る

- 特徴3:C波はA波の終点を少し超える推進波

- 特徴4:A波とB波は異なる修正波の波形が出やすい

注意すべき例外パターン

- 拡大型フラット

B波がA波の始点、C波が終点を超えて拡大するパターンで、トレンド継続と誤認しやすい。 - ランニングフラット

強いトレンド中に現れ、C波がA波終点を超えずに浅く終わるレアケース。 - C波巨大フラット

ストップロスやファンダメンタル要因でC波だけが異常に伸び、ジグザグのように見えるケース。

「フラット」は上下に動き方向感をつかむのが難しいですが、正しく理解して戦略に組み込めば強力な武器になります。

ぜひこの記事や他の記事も繰り返し読み返し、実際のチャートで「これはフラットかも?」「別の修正波かな?」と意識して観察してみてください。

【図解】エリオット波動の推進波「インパルス」とは?条件・特徴とトレード活用法

【図解】エリオット波動の推進波「ダイアゴナル」とは?特徴やトレード活用法を解説

【図解】エリオット波動の修正波「ジグザグ」とは?特徴からトレード戦略まで徹底解説

【図解】エリオット波動の修正波「トライアングル」とは?特徴からトレード戦略まで解説

【図解】エリオット波動の「複合修正波」とは?特徴・種類・戦略を解説

また、エリオット波動理論について本格的に学びたい方には以下で紹介する書籍がオススメです。

エリオット波動理論を学ぶならこの書籍!

初心者でもわかるように丁寧に解説、読みやすく図解された1冊。

一読してすべてを理解するのは難しいですが、何度も読み返して現在の相場にアウトプットしていくことで、エリオット波動理論の考え方が身についていくでしょう。

ケーススタディや代表的なトレード戦略も載っています!

18銘柄、250の検証実例が収録されています。

エリオット波動理論の基本的な知識はもちろん、各エリオット波形の事例が紹介されており、どのように分析やトレードをしていくか参考にすることができます。

章ごとに復習問題も用意されており、まさに教科書って感じです!