当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

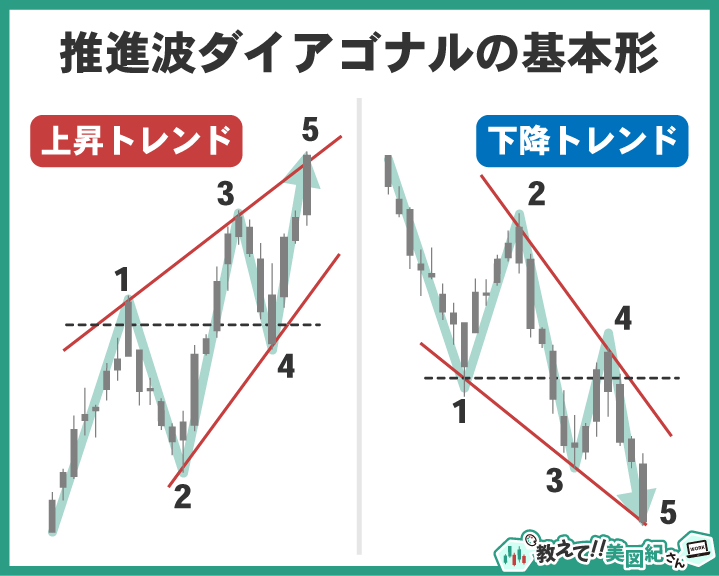

エリオット波動理論における「ダイアゴナル」と呼ばれる波形は、トレンドの転換点を見極めるうえで特に有効です。

同じ推進波の「インパルス」とは異なり、「ダイアゴナル」は第4波が第1波に重なり、上下に揺れながら先細る値動きのパターンです。

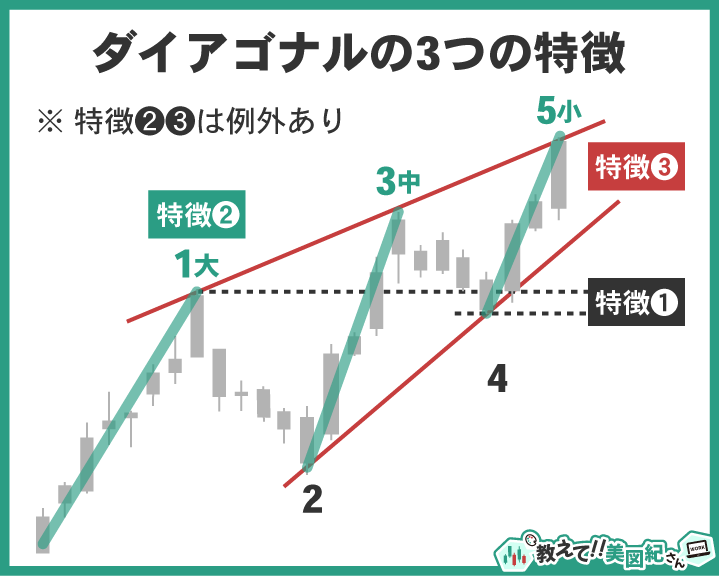

具体的には、ダイアゴナルは以下の3つの条件を満たす特徴的な形をしています。

- 特徴1:4波が1波の終点を割り込む

- 特徴2:波の大きさは「1波 > 3波 > 5波」になりやすい

- 特徴3:上下のチャネルラインが先細り(収束)する

市場の迷いや勢いの減速が反映されており、トレンドが終わりと始まりに現れやすい特徴があります。

このパターンを見つけられるようになると、トレンドの終わりや反転を分析・予測でき、トレードに優位性が生まれます。

本記事では、「ダイアゴナル」の基本的な特徴や見分け方、そして実際のトレードへの活用法まで、FX初心者〜中級者にも分かりやすく解説します。

エリオット波動って聞いたことはあるけど、ちょっと難しそう…。でもトレンド転換が分かるなら知りたいな。

ポイントを絞れば意外とシンプルですよ。特に「ダイアゴナル」は、トレンドの始まりと終わりの両方でサインを出してくれる重要なパターンです!

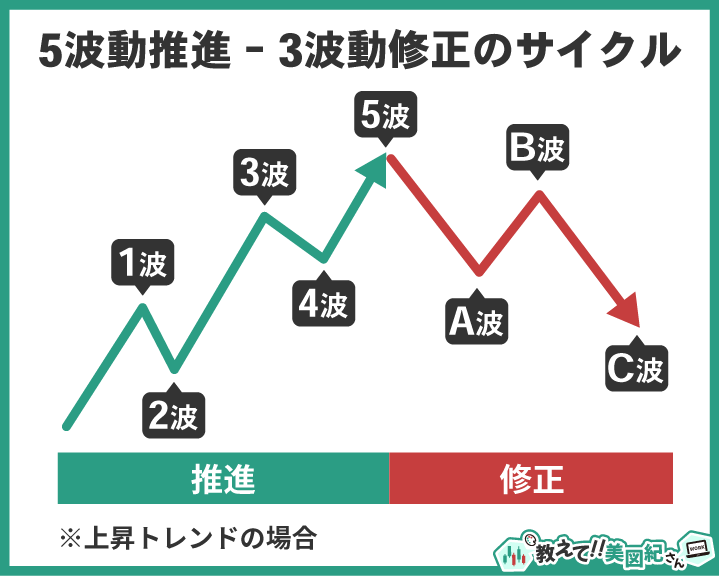

エリオット波動理論とは、相場の値動きが「推進5波」と「修正3波」というサイクルを繰り返すという考えに基づいた、テクニカル分析手法です。

この理論の背景には、「市場は参加者の心理によって一定のリズムを描く」という前提があります。

以下の、3つの普遍的な原則に基づいており、基本波形の条件や特徴を知っておくことが分析において重要です。

- 原則①:相場は5つの波で推進し、3つの波で調整する

→ 「5-3構造」が基本となるサイクルです - 原則②:相場の波動はフラクタル構造(相似形の繰り返し)を持つ

→ 小さな波も、大きな波と同じパターンを描く傾向があります - 原則③:出現する波形パターンは5種類の基本パターンに分類できる

→インパルス・ダイアゴナル・ジグザグ・フラット・トライアングル

エリオット波動理論自体については、こちらの記事をご覧ください!

【図解】エリオット波動理論とは?基礎知識をわかりやすく解説!

【図解】エリオット波動理論とは?基礎知識をわかりやすく解説! 本記事では、基本パターンの1つである推進波「ダイアゴナル」の特徴や例外パターンなど詳しく解説していきます。

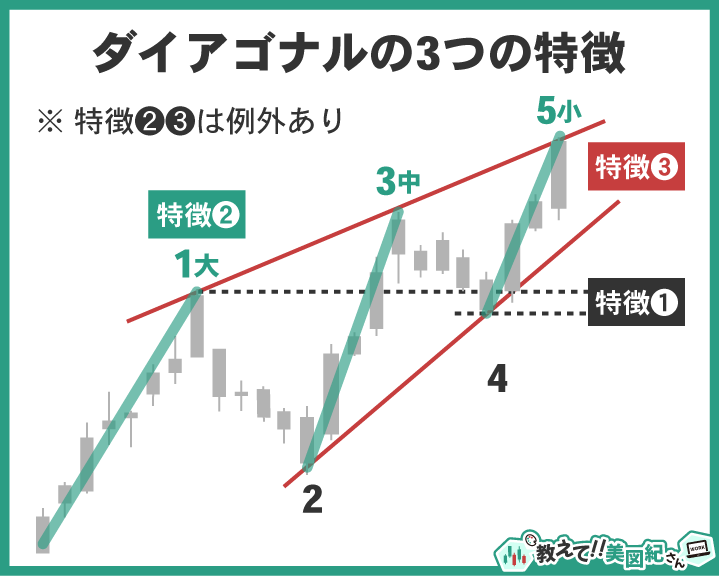

ダイアゴナルを正確に見抜くには、3つの特徴を押さえておくことが重要です。

- 特徴1:4波が1波の終点に重なる

- 特徴2:1波 > 3波 > 5波 になりやすい

- 特徴3:上下のチャネルラインが収束する

特徴1「4波が1波の終点に重なる」は、もう一つの推進波であるインパルスとの決定的な違いになります。

逆に特徴2と3には例外パターンもあり、かならずしもそうなるとは限らないので注意しましょう。

ダイアゴナルの特徴1:4波が1波の終点に重なる

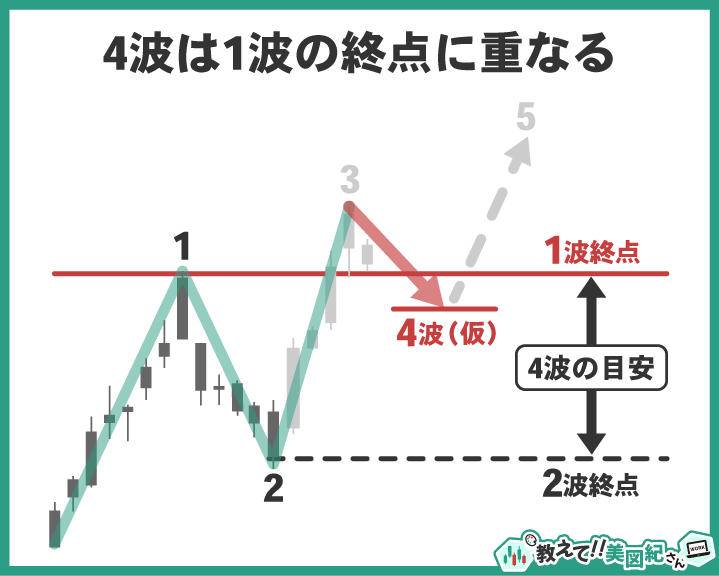

「ダイアゴナル」の最大の特徴は、第4波の終点が第1波の価格帯に食い込むことです。

だたし、2波の終点までは割り込まないので、4波は1波終点~2波終点の間の価格帯で止まるのが目安となります。

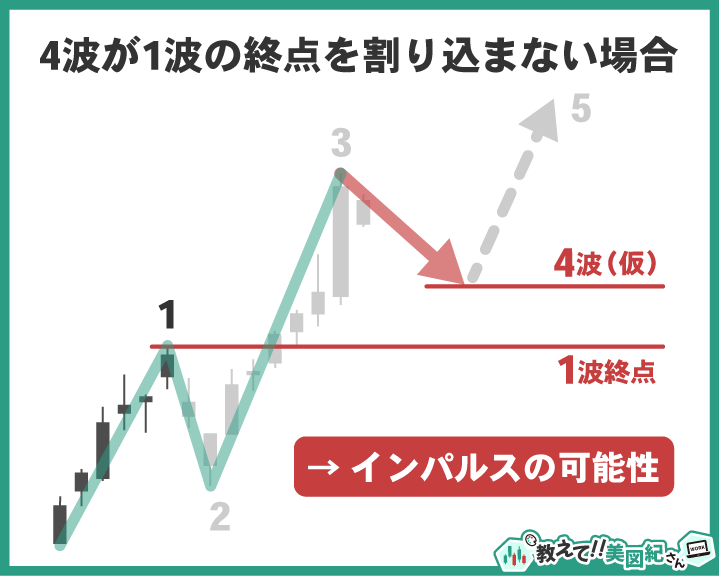

同じ推進波の「インパルス」では、4波が1波の領域に入るのは禁止ですが、「ダイアゴナル」はこの重なりが特徴となります。

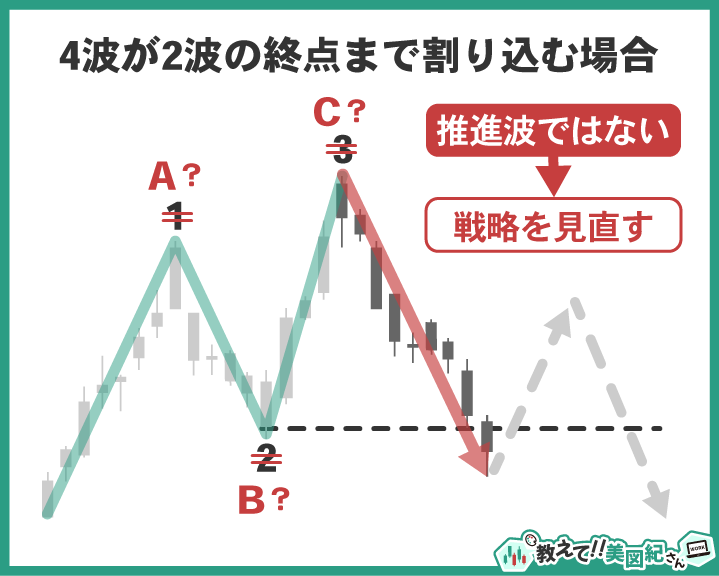

なお、4波と仮定した波が2波の始点まで割り込んだ場合、その波形は「インパルス」でも「ダイアゴナル」でもありません。(下図参考)

このような場合は、修正波の一部である可能性が高く、波形カウントやトレード戦略を見直す必要があります。

「ダイアゴナル」の条件を理解しておくことで、「インパルス」との判別が格段に簡単になります。

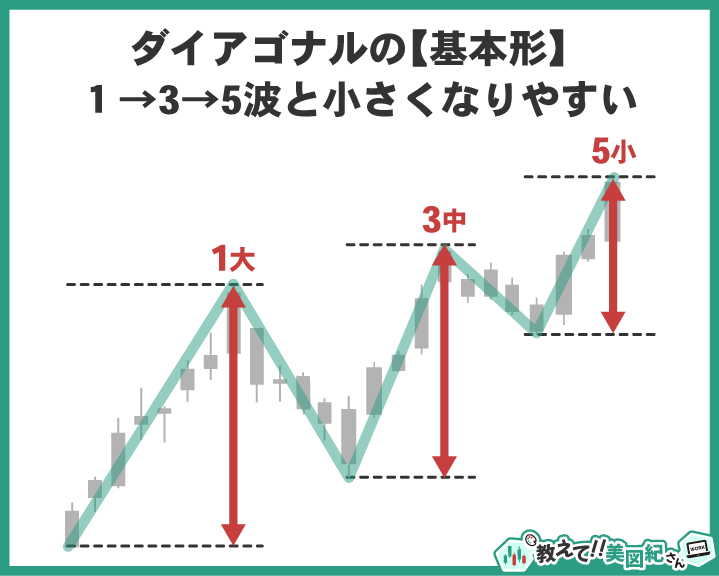

ダイアゴナルの特徴2:1波 > 3波 > 5波 になりやすい

エリオット波動の波の大きさは、価格の大きさのみで比較します。

「ダイアゴナル」の1・3・5波の長さは、1波が最も長く、3波、5波と進むにつれて短くなる傾向があります。

波が進むたびに値幅が縮むことで、推進力の減速が視覚的に分かります。

ただし、これはあくまで「なりやすい傾向」であり、絶対の条件ではありません。例外もあるため、参考程度に留めましょう。

例外パターンは後の章で解説します。

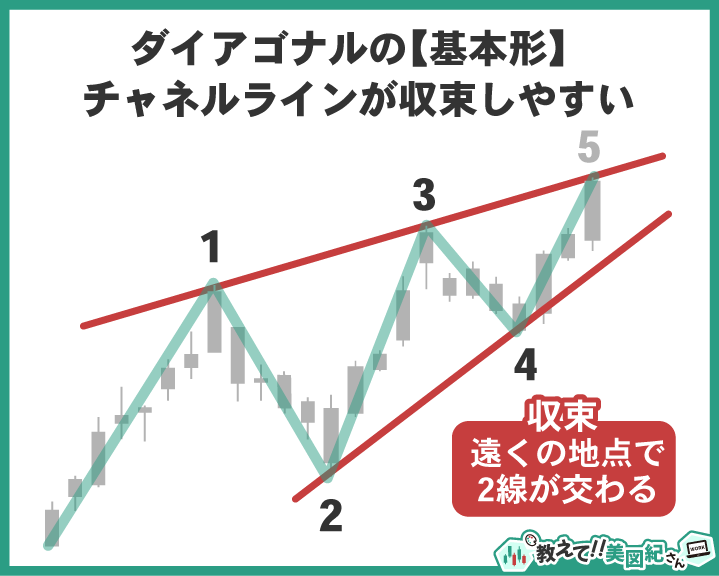

ダイアゴナルの特徴3:上下のチャネルラインが収束する

「ダイアゴナル」の基本形は、くさび(ウェッジ)型に先細りする形状を描きます。

- 1波と3波の終点を結んだ線

- 2波と4波の終点を結んだ線

2本のチャネルラインは徐々に近づき、最終的には遠くの地点で交差します。

チャネルラインは5波目が終了する価格の目安となりますが、絶対ではないので過信しないようにしましょう。

5波がチャネルラインを超える、超えない例外については、後の章で解説します。

「4波が1波に重なる」って、やっぱり一番大事な見分け方なんだね。「インパルス」じゃ絶対に起きないもんね。

その通りです!他の特徴はあくまで傾向ですが、この重なりは「ダイアゴナル」を判断するうえで欠かせない条件。チャートを見るときは、まずここに注目しましょう。

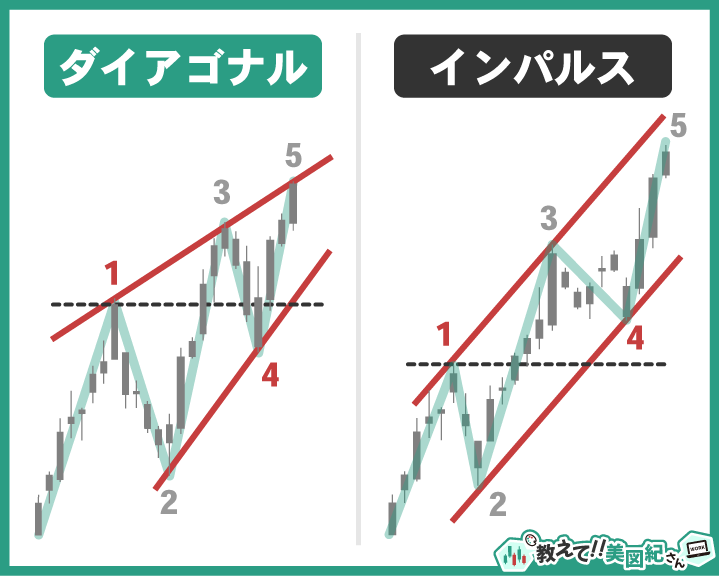

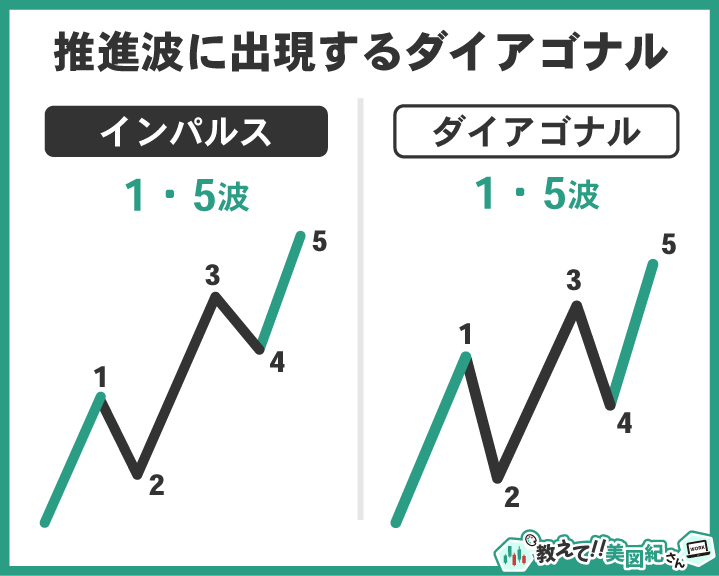

2つの推進波「ダイアゴナル」と「インパルス」の違い

ここで、エリオット波動の推進波の「ダイアゴナル」と「インパルス」の違いをまとめておきます。

違いを理解することで、波動カウントや相場予測の精度が大きく向上します。

| ダイアゴナル | インパルス | |

|---|---|---|

| 4波と1波の関係 | 4波と1波が重なる | 4波と1波は重ならない |

| チャネルライン | 収束しやすい | 平行になりやすい |

| 値動きの早さ | 上下に揺れてゆっくり進む | トレンド方向に早く進む |

並べて見ると、違いが一目瞭然!特に値動きの速さや形の違いは、トレード中にも体感できそう。

「インパルス」だと思ってトレードを始めたのに、価格が伸びずに上下に振られる。そんなときは、もしかして「ダイアゴナル」かも?と疑うのが大事です。

「ダイアゴナル」は出現する位置によって2種類に分けられます。

- リーディングダイアゴナル:トレンドの始まりを示唆

- エンディングダイアゴナル:トレンドの終わりを示唆

この違いを理解すると、順張りか逆張りかという戦略判断が明確になります。

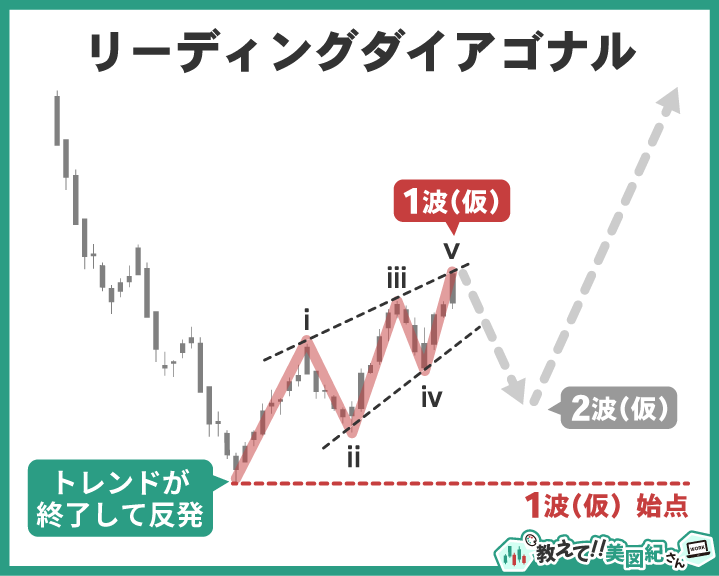

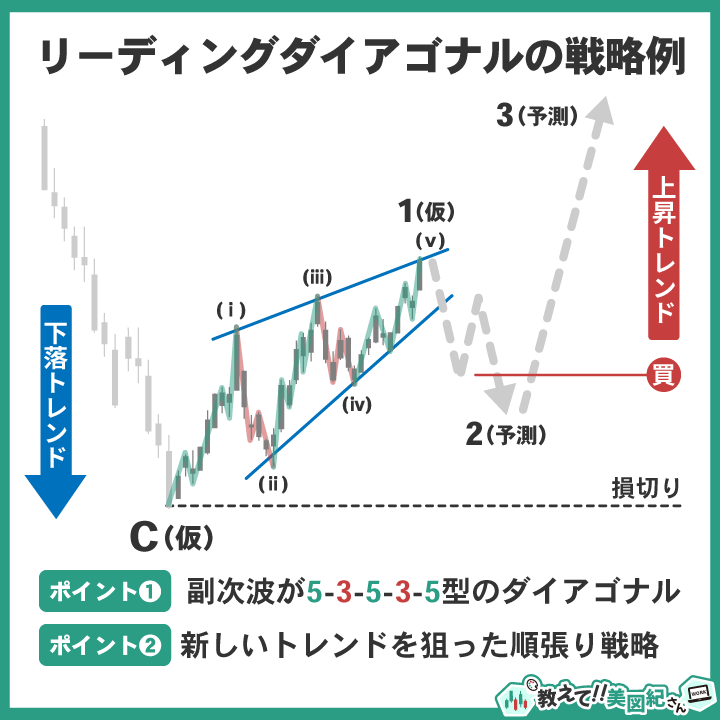

リーディングダイアゴナルはトレンドの始まりに出現

「リーディングダイアゴナル」は、新しいトレンドの先頭に現れやすいパターンです。

主に推進波の第1波や、調整波ジグザグのA波といった、大きなトレンドが終わった直後の反発局面で見られます。

たとえば、上図のように大規模な下降トレンドの後に上昇する「ダイアゴナル」が現れた場合は、上昇トレンドへの転換の可能性が考えられます。

さらに、第2波(予測)が1波の始点を下回らないことを確認できれば、その後の3〜5波を通じて新トレンドが形成される可能性が高まります。

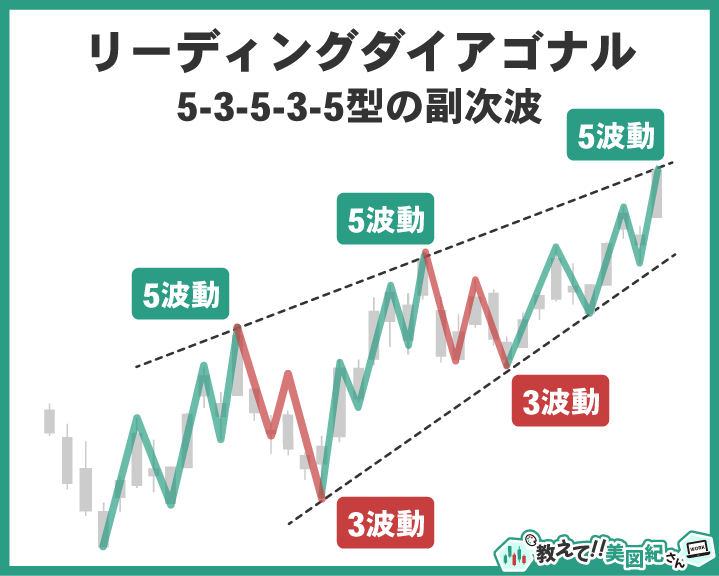

「リーディングダイアゴナル」の副次波の構成は5-3-5-3-5型が基本形です。

推進方向の1波・3波・5波が5つの波、調整方向の2波・4波が3つの波で構成されます。

まれにですが、3-3-3-3-3型を取る場合もあります。

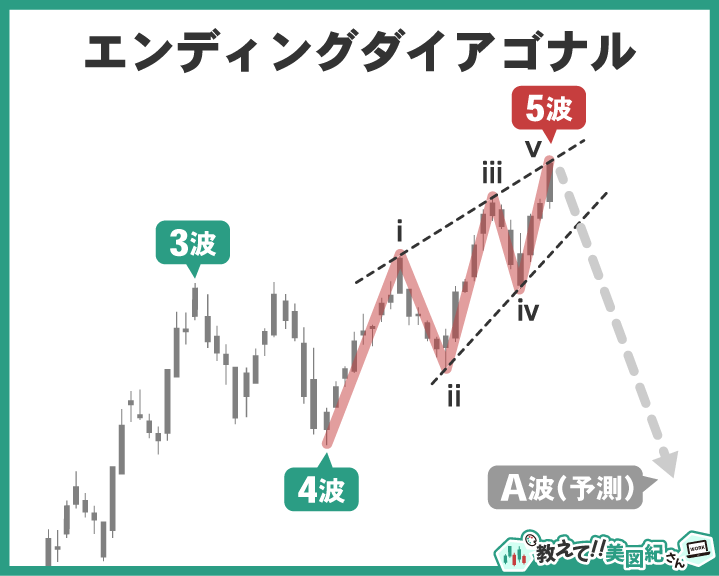

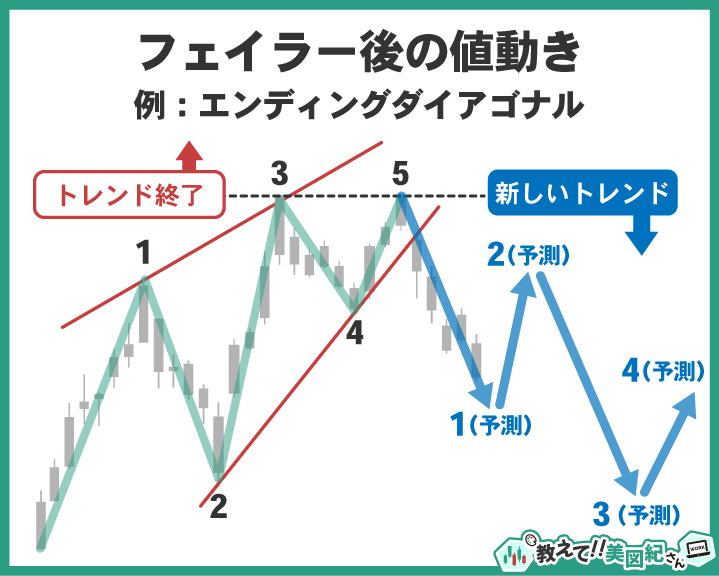

エンディングダイアゴナルはトレンドの終わりに出現

「エンディングダイアゴナル」は、既存トレンドの最終局面に現れるパターンです。

推進波の第5波や、調整波ジグザグ・フラットのC波といった最後のひと伸びで出現しやすく、このパターンが完成するとトレンドが終了しやすいです。

たとえば、上図のように上昇トレンドが続いていた相場で、直近の波がダイアゴナルだった場合、その上昇トレンドが終わる可能性を示唆します。

推進力(価格を押し上げ/押し下げる力)が弱まっているため、値動きは上下に迷いながら進み、パターン完成後は元のトレンドと逆方向へ一気に動きやすいのが特徴です。

「エンディングダイアゴナル」は推進波にもかかわらず、すべて修正波でできています。

副次波の構成は3-3-3-3-3型で、逆張り戦略における重要なシグナルとなります。

なるほど、同じ「ダイアゴナル」でも出現場所によって「始まりのサイン」と「終わりのサイン」で意味が全然違うんだね。

見分ける鍵の一つが内部の波構造が「5-3-5-3-5」か「3-3-3-3-3」かです。

「リーディング」なら次の調整後の大きなトレンド発生に備え、「エンディング」ならトレンド終わりと反転に警戒しましょう。

エリオット波動の分析では、基本ルールを覚えるだけでなく、基本形の特徴に当てはまらない例外パターンも知っておくことが重要です。

「ダイアゴナル」にもいくつかの特殊なケースがあり、理解しておくことで柔軟かつ精度の高い分析が可能になります。

ここでは代表的な3つの例外パターンを解説します。

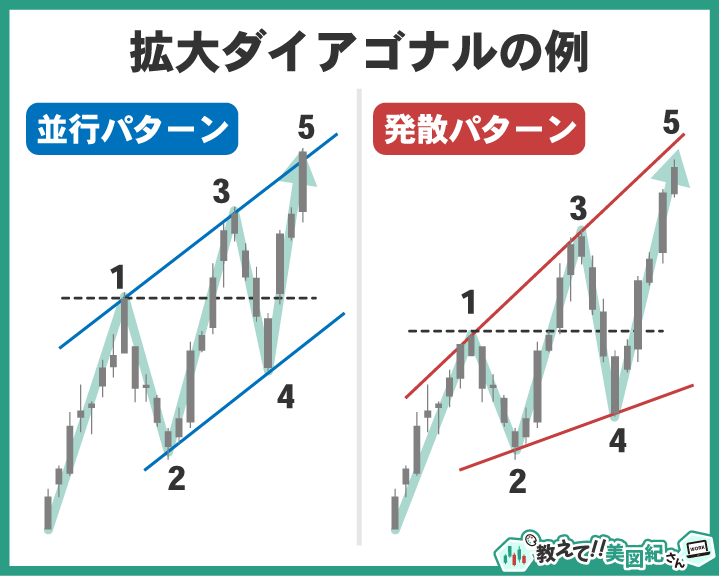

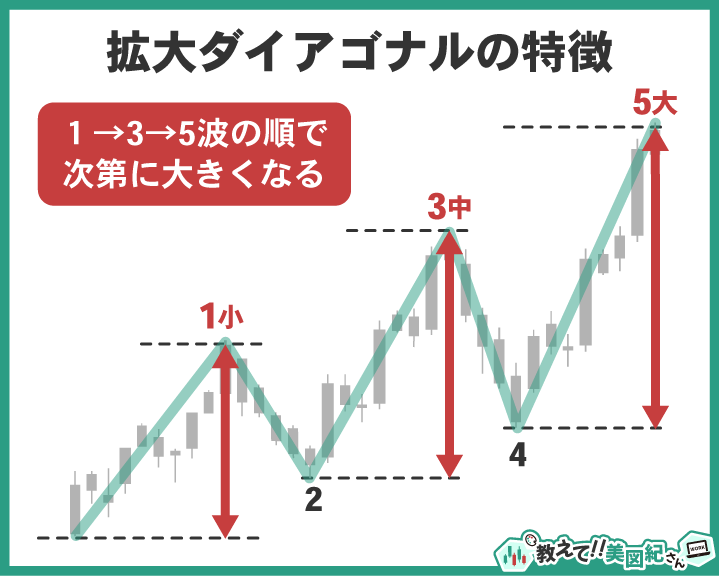

拡大ダイアゴナル(エクスパンデッドダイアゴナル)

通常のダイアゴナルはチャネルラインが収束しますが、拡大ダイアゴナルでは逆に外側へ広がっていくのが特徴です。

チャネルラインが平行、または発散する形になります。

チャネルラインが平行の場合、「インパルス」と似た形になりますが、4波が1波の終点を割り込むので「ダイアゴナル」と判断するのが正しいです。

また、波の大きさも1波<3波<5波と進むにつれて大きくなる傾向があり、2波と4波の価格修正も大きな値幅になりやすいです。

出現頻度も低く、形成途中で「拡大ダイアゴナルだ!」と見抜くのが難しく、チャート完成後に「あれは拡大ダイアゴナルだった」と認識されやすいです。

上下に激しく値動きをするため、方向感がつかみにくく、損失を出してしまいやすい波形です。

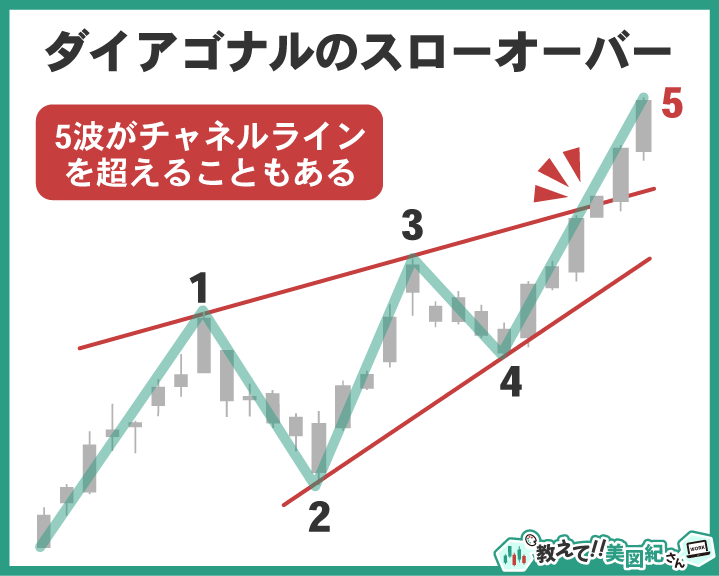

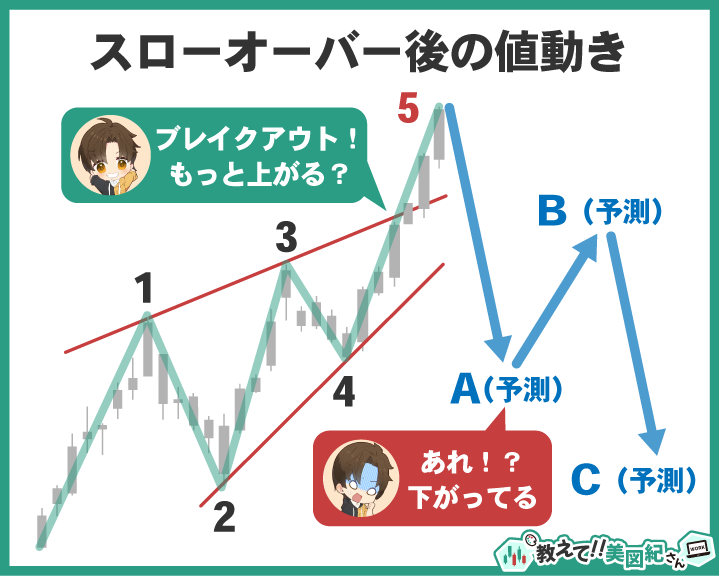

ダイアゴナルの5波のスローオーバー

「ダイアゴナル」のスローオーバーとは、5波が1波と3波の高値(安値)を結んだチャネルラインを一時的に突き抜ける現象です。

一見ブレイクアウトに見えますが、その後すぐにライン内へ戻り、トレンドが終了することが多いです。

これはトレンドの終盤に見られる「最後のひと伸び」や「だまし」の動きと考えられます。

ブレイクアウト=トレンド継続と考えて、焦って順張りをすると反転した値動きによって大きな含み損になるリスクがあります。

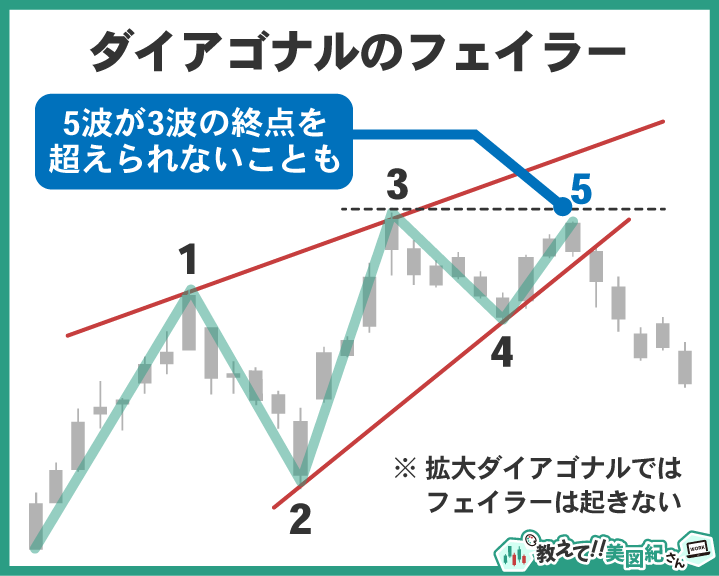

ダイアゴナルの5波のフェイラー

「ダイアゴナル」のフェイラーはスローオーバーと逆で、第5波が第3波の終点(高値・安値)を超えられずに終了する現象です。

トレンドの勢いが完全に尽きたことを示す強力なサインで、その後はトレンドが反転します。

フォーメーション分析の形状としては、上昇トレンドではダブルトップ・下降トレンドではダブルボトムに見えることも多く、視覚的にも「天井・底打ち感」が強く現れます。

「5波はチャネルラインに到達するはず」と強く信じしすぎると足元をすくわれて、利益確定のタイミングを失うことがあるので、注意しましょう。

【補足】

・スローオーバーとフェイラーは、特に「エンディングダイアゴナル」で発生しやすい。

・「拡大ダイアゴナル」ではフェイラーは起こらないとされています。

「拡大ダイアゴナル」ってのもあるんですね!リアルタイムで見極めるのはかなり難しそう…。

「拡大ダイアゴナル」は完成してから気づくことが多いです。フェイラーやスローオーバーは、トレンド反転の強力なヒントになりますよ。

エリオット波動の原則である「フラクタル構造」は、ダイアゴナルにも当てはまります。

つまり、1つのダイアゴナルの中にも、さらに小さな波(副次波)のパターンが規則的に存在しているのです。

副次波のカウントをすることは、

- リーディング型かエンディング型かを見極める

- より大きな波形の中からダイアゴナルを見つける

ために重要なヒントになります。

関連記事:エリオット波動の「フラクタル構造」とは?

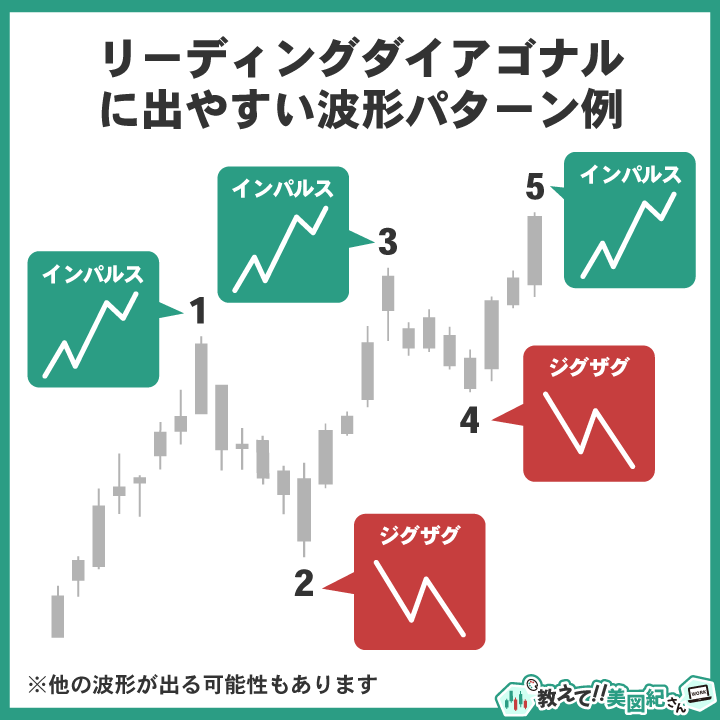

リーディングダイアゴナル内部の波形パターン

トレンドの始まりを示す「リーディングダイアゴナル」は、推進力がまだ残っている構造を持っています。

副次波は5-3-5-3-5型となり、勢いのある初動パターンとして機能します。

| 波のカウント | 出現しやすい波形 |

|---|---|

| 1波 | インパルス・ダイアゴナル |

| 2波 | ジグザグ・フラット |

| 3波 | インパルス |

| 4波 | ジグザグ・フラット |

| 5波 | インパルス・ダイアゴナル |

特に1波では「インパルス」と「ダイアゴナル」どちらも出やすく、3波と5波は「インパルス」の方が出やすいとされています。

また、2波と4波は「ジグザグ」になりやすいですが、「フラット」や他の波形になることもあります。

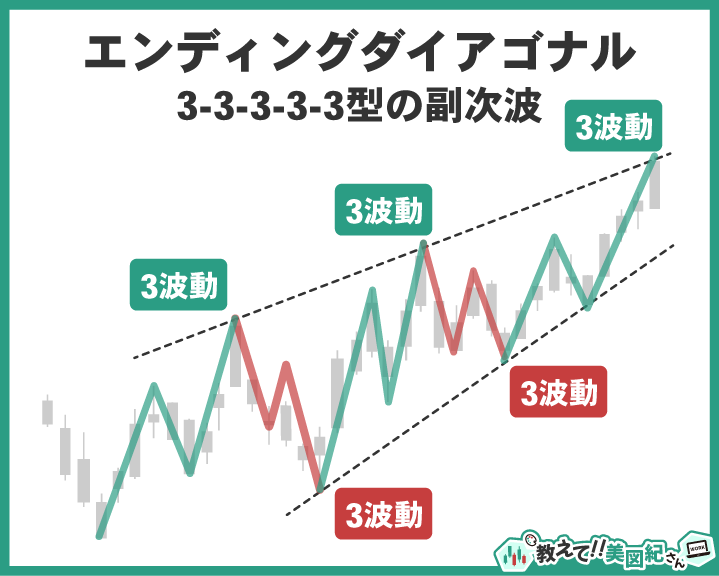

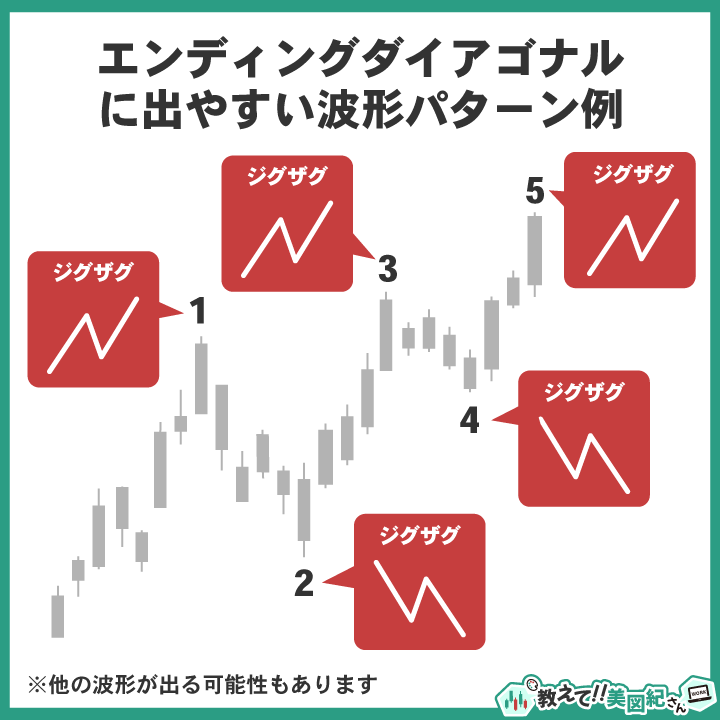

エンディングダイアゴナル内部の波形パターン

トレンドの終わりを示す「エンディングダイアゴナル」は、「ダイアゴナル」とは全く異なる構造です。

常に3波構成である3-3-3-3-3型となり、推進力が完全に失われ、調整の動きだけで波形が作られています。

| 波のカウント | 出現しやすい波形 |

|---|---|

| 1波 | ジグザグ・フラット |

| 2波 | ジグザグ・フラット |

| 3波 | ジグザグ・フラット |

| 4波 | ジグザグ・フラット |

| 5波 | ジグザグ・フラット |

1~5波どの波形でも「ジグザグ」が出現しやすいですが、「フラット」や複合修正波といった修正波が出ることもあります。

ダイアゴナルが出現しやすい局面

フラクタル構造の視点から見ると、「ダイアゴナル」は上位足の他の波形の中にも以下の波で現れます。

「ダイアゴナル」は上位足の大きな「インパルス」と「ダイアゴナル」の第1波・第5波に出る可能性があります。

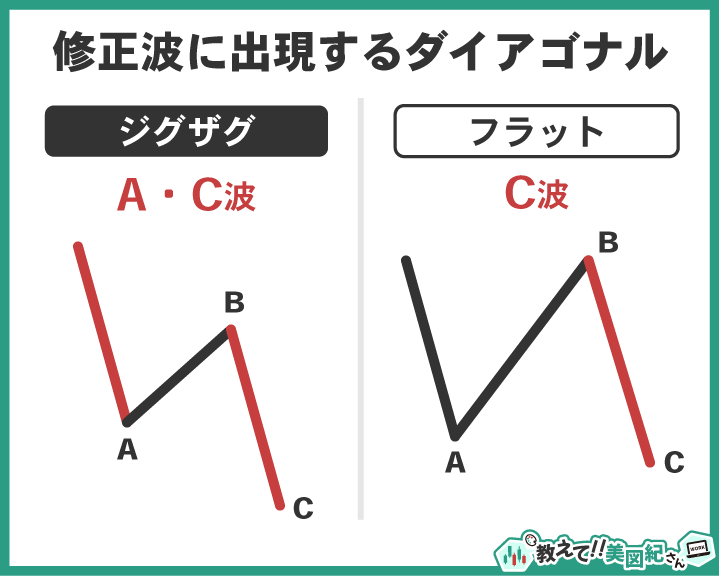

「ダイアゴナル」は、上位足の修正波である「ジグザグ」のA波・C波、または「フラット」のC波に出る可能性もあります。

ダイアゴナルの中身を細かく見れば、それがリーディングかエンディングかの判断精度が上がるんですね。

特に内部に現れる波形に関わらず、5-3-5-3-5型 or 3-3-3-3-3型が見分けの重要ポイントです。

▼初心者が本格的に学ぶのにオススメ▼

ここまで学んだ「ダイアゴナル」の知識を、実際のトレードに落とし込む方法を解説します。

形を見つけるだけでは不十分で、マルチタイムフレーム分析を前提に、出現場所に応じた戦略を立てることが重要です。

形成中のエントリーからトレンド転換を狙う大きな勝負まで、実践的アプローチを紹介します。

マルチタイムフレーム分析の徹底が大切

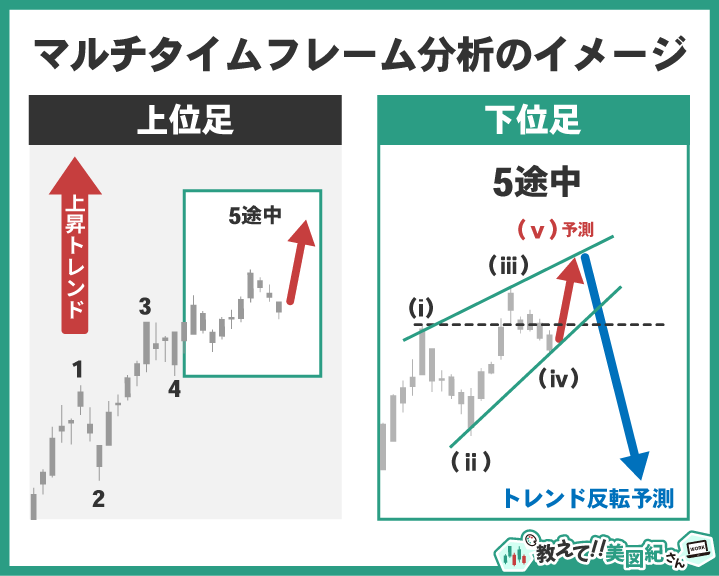

マルチタイムフレーム分析は、上位足での環境認識→下位足での波形確認の流れで分析をします。

まずは長期足で現在のトレンドや波の位置を把握し、そのうえで短期足に切り替えて具体的なパターンを探します。

- 上位足で長期トレンドの最終局面(第5波)

- 下位足で「ダイアゴナル」を確認

- 予測:「エンディングダイアゴナル」でトレンドが終わり、反転する可能性が高い

複数の時間軸で波形の特徴とシナリオが一致すれば、分析と予測の信頼性は一気に高まります。

推進波「ダイアゴナル」の基本トレード戦略は順張り

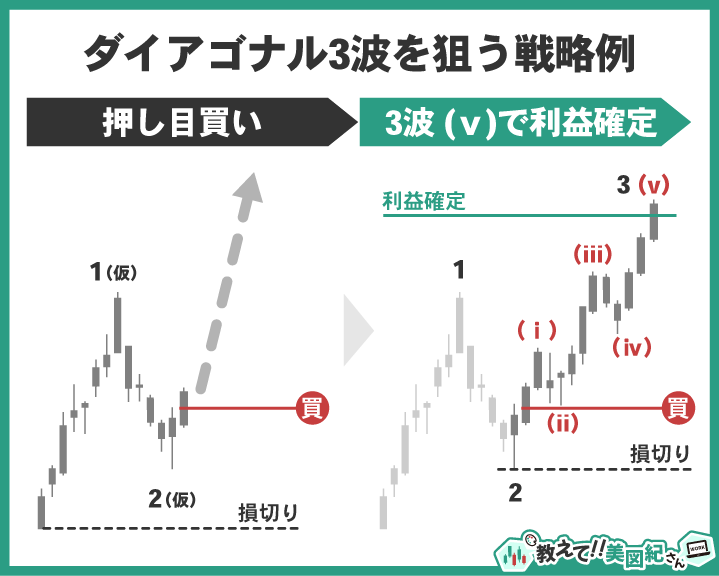

「ダイアゴナル」形成中でも、内部の波を利用したトレードが可能です。ここでは3波・5波を狙う2つのパターンを紹介します。

- 条件:1波が完成し、2波の調整が1波の始点を下回らない

- 狙い方:2波完成→トレンド方向の値動き再開を確認してエントリー

- 目標:3波の伸びを狙う(副次波ⅰ~ⅴをカウントしてvの途中で利確)

戦略・考え方

3波の時点では、相場が「インパルス」か「ダイアゴナル」かを判別することはできません。しかし、いずれの場合も3波は推進波であり、内部は5つの副次波で構成されます。

そのため基本戦略は「インパルス」の3波を狙う手法と同じで、波を数えながらトレンドに乗ることが重要です。

副次波のⅰ~ⅴをカウントしていき、ⅴ波の途中で利益を確定するのが安全です。

最終局面ではスローオーバーやフェイラーといった不規則な動きが起こりやすく、引っ張りすぎると利益を失いやすいからです。

損切りのプラン

損切りについては、エントリー直後であれば1波の始点を割り込んだ時点で撤退するのが基本です。

その後、1波の終点を更新したのちであれば、損切りラインは2波の終点へ移すと良いでしょう。

リスクを限定しつつ、波の進行に合わせて柔軟に戦略を切り替えることができます。

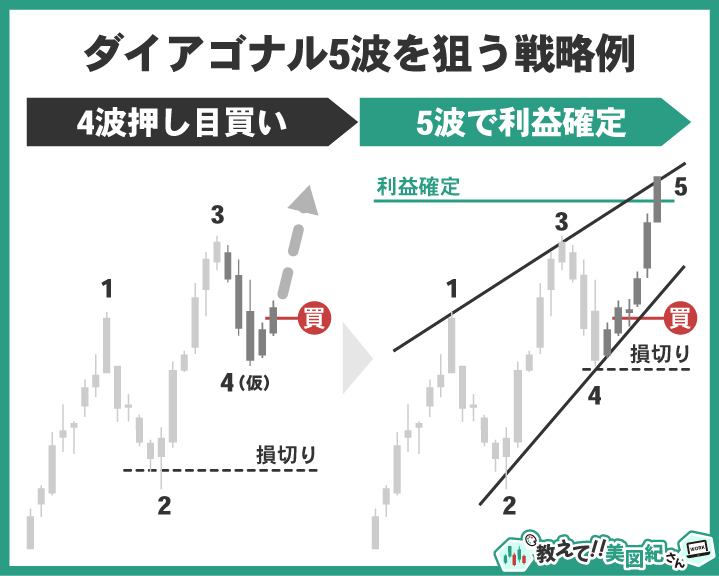

- 条件:4波の調整完了後(2波の終点を割らない)

- 狙い方:トレンド方向へ向かう5波を順張りで狙う

- 目標:1波と3波の終点を結んだチャネルライン付近

- 注意点:「フェイラー」(届かない)や「スローオーバー」(行き過ぎ)に警戒

戦略・考え方

「ダイアゴナル」の5波を狙う際は、第4波の調整が終わったタイミングでエントリーするのが基本です。

利益確定の目標は、1波と3波を結んだチャネルラインの”付近”になります。

5波はスローオーバーやフェイラーといった不規則な動きが出やすく、それを正確に予測するのは難しいため、チャネルラインに近づいたところで早めに利益を確定しておくのが安全です。

また、5波の内部でも副次波をカウントしておくと、より精度の高い利確が可能になります。

理想的には、副次波ⅴ波の途中で利確するのが望ましく、勢いのピークで利益を逃さず確定できます。

損切りのプラン

損切りについては、エントリー直後は2波の終点を割り込んだ場合に設定。

3波の終点を更新した後は4波の終点を割り込んだ時点で撤退するようにすると、リスクを限定しつつトレードを進められます。

エンディングダイアゴナル出現時のトレンド転換狙い

「エンディングダイアゴナル」はトレンド転換を示す強力な逆張りシグナルです。(ダイアゴナルの向きに対して逆張り)

- 条件:上位足の最終局面(第5波やC波)+内部構造が「3-3-3-3-3」と数えられる

- 狙い方:ダイアゴナル完成後、チャネルラインを明確にブレイクしてから逆張りエントリー

- 目標:その後の急騰・急落の値動き(1波やA波の終点)

戦略・考え方

上位足の波形カウントが第5波の途中であり、その内部が3-3-3-3-3型の「ダイアゴナル」を形成している場合、「エンディングダイアゴナル」完成後にトレンド反転が起こる可能性が高まります。

そのため、チャネルラインを明確にブレイクし、反転が始まりつつある場面で逆張りを仕掛けるのが効果的です。

トレンド反転後に予測される1波やA波の副次波を数えつつ、カウントの終点で利益確定を狙います。

損切りプラン

損切りは、再び価格が第5波の終点を更新するような動きを見せた時点で行うと良いです。

逆張りの注意点

「エンディングダイアゴナル」の出現だけで安易にトレンド転換と判断するのはリスクがあります。

単純移動平均線やMACDなど他のテクニカル指標も併用し、本当に反転の兆候が揃っているかを確認することが重要です。

十分な裏付けを得たうえでエントリーすることで、リスクを抑えつつトレンド転換の局面を狙えます。

リーディングダイアゴナル出現時の新トレンド先取り

「リーディングダイアゴナル」は新トレンド発生を先取りする順張りサインです。(ダイアゴナルの向きに対して順張り)

- 条件:大きな下落(上昇)の後、反発の値動きのダイアゴナルが「5-3-5-3-5」型

- 狙い方:ダイアゴナル完成を第1波と仮定して、第2波の押し目・戻りからエントリー

- 目標:最も勢いが出やすい第3波の値動き

戦略・考え方

トレンド終盤で第5波またはC波をカウントしている場面で、反発する値動きが現れたとします。

この値動きが(i)~(ⅴ)の5つの副次波でカウントでき、「ダイアゴナル」の特徴があれば「リーディングダイアゴナル」の可能性があります

つまり、既存のトレンドが終了し、新しいトレンドが始まる兆候と考えられるのです。

リーディングダイアゴナルを1波として、後に現れる2波は比較的浅い調整で終わるケースが多く、押し目買い(戻り売り)のチャンスになります。

もし2波の完了を早期に見極められれば、新しいトレンドの大きな初動に乗ることができ、その後の3波あるいは5波の伸びを利用して大きな利益を狙うことが可能です。

損切りプラン

損切りについては、前のトレンドの終点である第5波またはC波を超えた時点で撤退するのが基本です。

その後、想定通りに第3波が進み、1波の終点を更新した場合には、損切り位置を2波の終点に移動することで、リスクを抑えながらポジションを維持できます。

ダイアゴナルで見極めるトレンド転換は、大きな利益が狙えそうでワクワクするね!

大きなチャンスですが、焦って飛び乗るのはNGです!

ダイアゴナル完成後にチャネルラインの明確なブレイクや他指標での確認ができてからエントリーするのが、成功率を上げるコツです。

ここでは、「ダイアゴナル」に関して多く寄せられる質問と回答をまとめました。復習や疑問解消にご活用ください。

「ダイアゴナル」と「トライアングル」の違いは何ですか?

「ダイアゴナル」は推進波、「トライアングル」は修正波です。

ダイアゴナルはトレンド方向に進む5波構成の推進波ですが、トライアングルは方向感のないA-B-C-D-Eの調整波です。形状は似ていても役割が全く異なるため、混同しないよう注意が必要です。

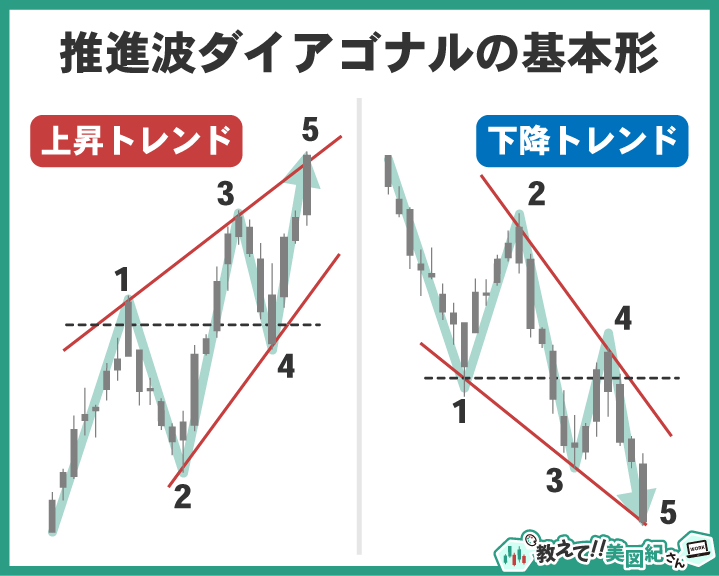

「ダイアゴナル」は下落相場でも現れますか?

はい、上昇・下落どちらのトレンドでも出現します。

エリオット波動の各パターンは基本的に上下対称であり、下降トレンドにおける推進波(下降5波や下降A波など)でも同様に確認できます。

「ダイアゴナル」にフィボナッチ比率は有効ですか?

有効な場合もありますが、「インパルス」ほど綺麗には機能しません。

内部が調整波の集まりで構成されるため、典型的なフィボナッチ水準から外れることも多いです。

ただし、0.382や0.618の押し・戻し、1.618倍の延長などを目安として使うことは可能です。

経験則では、フィボナッチよりもチャネルラインを基準にした予測の方が機能しやすい傾向があります。

エリオット波動のカウントを上達させるコツはありますか?

インプットと実践をセットで、段階的に学ぶのが近道です。

- 入門レベル:Web記事や初心者向け書籍で、基本概念・波形・ルールを理解する

- 中級レベル:専門書で具体的なパターンや応用方法、例外パターンを学ぶ

- 実践レベル:マルチタイムフレーム分析→仮説→検証する

特に大切なのはデモトレードのチャートではなく、実際に動いている相場で検証することです。完成後のチャートを後付けで解析するのも大切ですが、そこから次の値動きのシナリオ(仮説)を立てることがカギです。

おすすめ書籍1:『あなたのトレード判断能力を大幅に鍛えるエリオット波動研究』

おすすめ書籍2:『図解 エリオット波動トレード 18銘柄を徹底検証』

「ダイアゴナル」は推進波ですが、「インパルス」のように一直線に力強く進むのではなく、上下に揺れながら徐々にくさび形に収束していく特徴があります。

市場に「迷い」や「勢いの変化」が生じているサインとなり、多くの場合はトレンドの始まりまたは終わりで出現します。

正しく理解することで、トレンドの始まりや終わりを高精度で予測でき、トレードの優位性を高めることができます。

推進波「ダイアゴナル」のまとめ

- 第4波が第1波に重なる

- 波の大きさは 1波 > 3波 > 5波 になりやすい(例外あり)

- 上下のチャネルラインが先細りに収束(例外あり)

- リーディング・ダイアゴナル

トレンド始まりのサイン(1波やA波) - エンディング・ダイアゴナル

トレンド終わりのサイン(5波やC波) - 拡大ダイアゴナル

チャネルラインが拡大、1波→3波→5波の順で次第に大きくなる

「ダイアゴナル」だけでは、エリオット波動による分析や予測を完璧に行うことはできません。

エリオット波動理論について本格的に学びたい方には以下で紹介する書籍がオススメです。

エリオット波動理論を学ぶならこの書籍!

初心者でもわかるように丁寧に解説、読みやすく図解された1冊。

一読してすべてを理解するのは難しいですが、何度も読み返して現在の相場にアウトプットしていくことで、エリオット波動理論の考え方が身についていくでしょう。

ケーススタディや代表的なトレード戦略も載っています!

18銘柄、250の検証実例が収録されています。

エリオット波動理論の基本的な知識はもちろん、各エリオット波形の事例が紹介されており、どのように分析やトレードをしていくか参考にすることができます。

章ごとに復習問題も用意されており、まさに教科書って感じです!

また当ブログでは、「インパルス」や「ジグザグ」など他の基本パターンについても図解付きで解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

▼当ブログでは各波形も詳しく解説▼