当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

一見ランダムに見える値動きの中に、似たような値動きが繰り返されていることに気づいたことはありませんか?

この「繰り返されるパターン」をもとに相場を分析しようとするのが、エリオット波動理論。

「相場には一定の秩序があり、価格は特定のパターン(=波)を繰り返しながら動いている」という考え方に基づくテクニカル分析手法です。

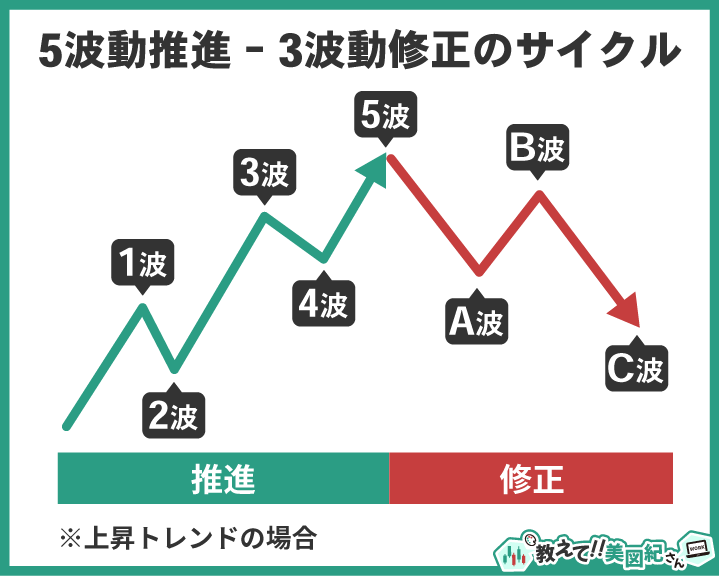

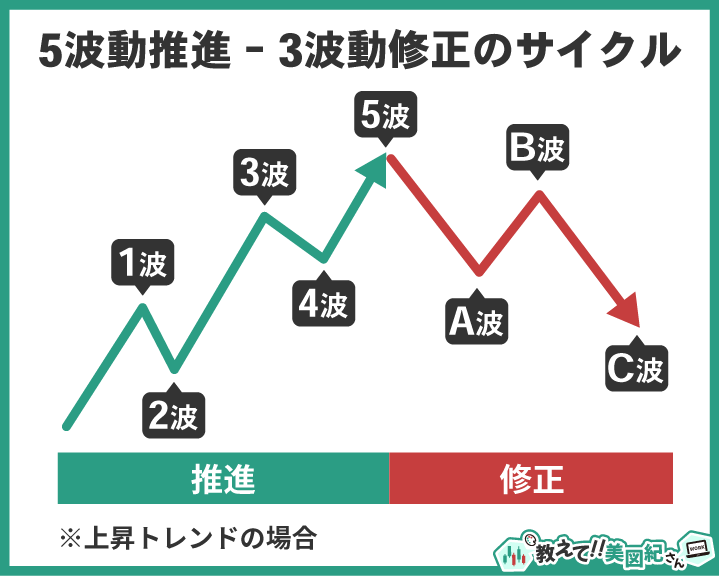

「5つの推進波」と「3つの修正波」という合計8つの波で1つのサイクルを形成することを基本とします。

値動きの波を数えることで、「今の相場がどのフェーズにあるのか」「次に上がるのか下がるのか」といった、今後の動きを予測するヒントが得られます。

エリオット波動は、相場を読み解く「地図」や「羅針盤」のような武器となります。

エリオット波動理論を使えるようになると、相場の全体像を把握しながら、複数のシナリオを想定できるようになるでしょう。

エリオット波動って聞いたことはあるけど、正直ちょっと難しそうで…。

基本を押さえれば「相場の今がどの位置にあるか」を読み解くヒントになります!

エリオット波動理論は、インジケーターを使わず、価格の動きそのもの(波形)に注目するテクニカル分析です。

移動平均線やMACDのような数値指標とは異なり、チャート上の“波の形”を目で見て読み取るのが最大の特徴です。

価格を基準に線を引いていく「ライン分析」や「フィボナッチ・リトレースメント」といった手法に近いでしょう。

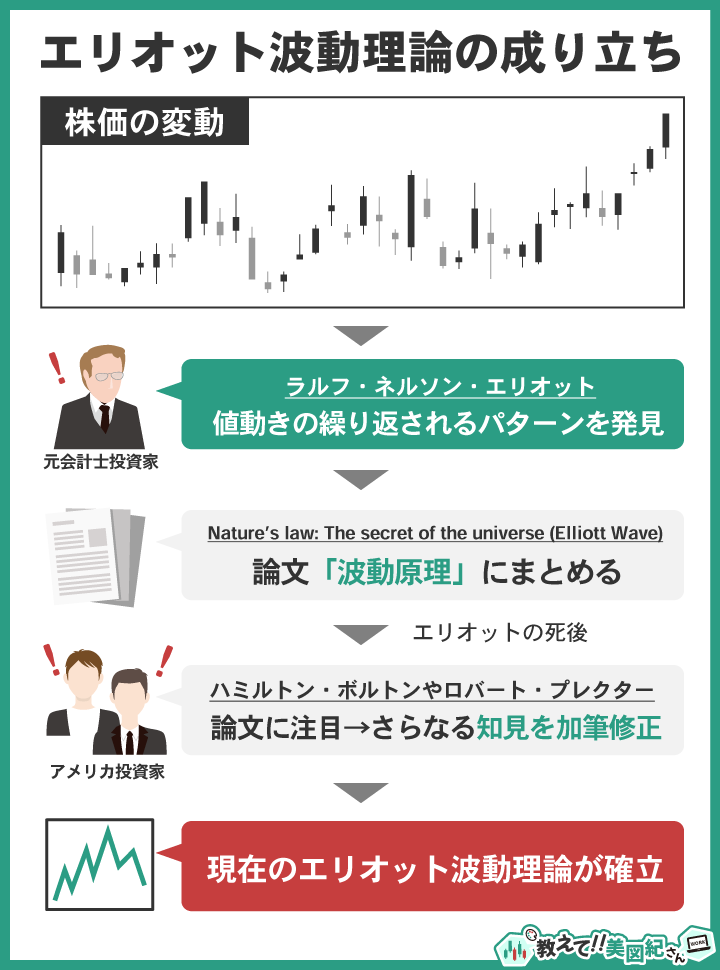

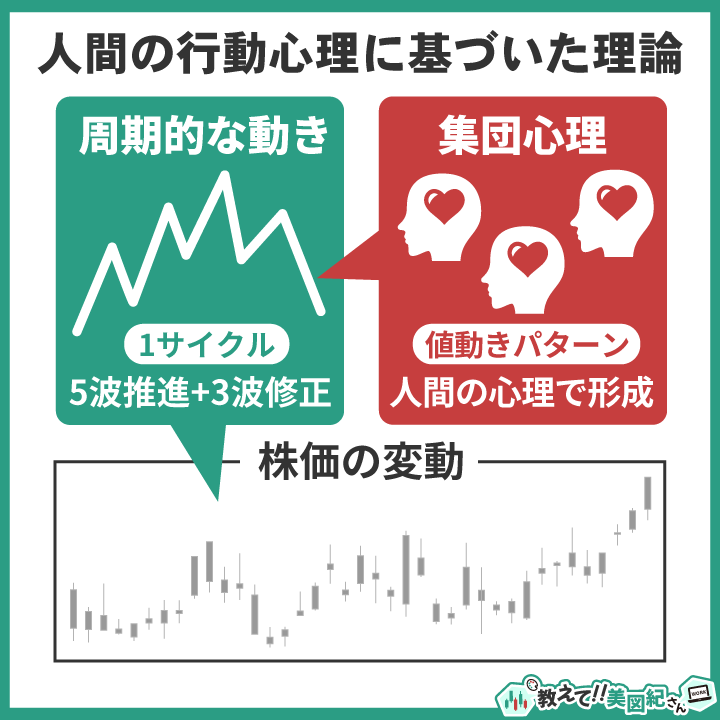

この理論は、「相場の値動きには繰り返される秩序がある」という発見から始まりました。

人間の集団心理によって、価格には一定のリズムやパターンが生まれるという考えです。そのパターンは「5つの推進波+3つの修正波=1サイクル」として繰り返されるとされます。

まさに、行動心理に基づいた分析手法といえるでしょう。

エリオット波動理論の成り立ちと進化

この理論を提唱したのは、元会計士のラルフ・ネルソン・エリオット氏。

彼は1930年代、75年分の株価データを徹底的に研究し、価格に周期的な波形パターンがあることを発見しました。

その成果は、1946年の論文『Nature’s Law: The Secret of the Universe(波動原理)』にまとめられ、のちの「エリオット波動理論」の原型となります。

エリオットの死後、この理論はハミルトン・ボルトンやロバート・プレクターといった投資家たちによって注目され、新たな知見が加えられていきました。

こうして、現在の体系化されたエリオット波動理論が確立されたのです。

ダウ理論との違い:より具体的なトレンド分析が可能に

エリオット波動理論は、相場のトレンドが「今どの段階にあるのか」を波形から具体的に分析できるのが特長です。

たとえば、同じくトレンド分析に使われるダウ理論は「トレンドの定義や転換点の見極め」に主眼を置いています。

対して、エリオット波動理論は、そのトレンドの中で価格が「どの位置にいるか」までを細かく把握しようとする点で異なります。

1930年代からある理論なんだ~。インジケーターを使わず、値動きそのものを見るなんて、奥深そう!

エリオット波動は、ダウ理論と並ぶトレンド分析の基本。両方を学ぶことで、相場の動きを多角的に読み取れるようになります。

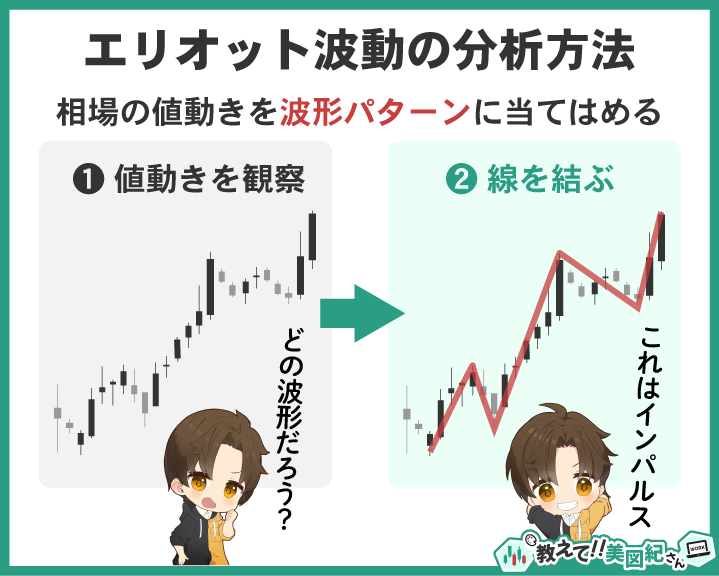

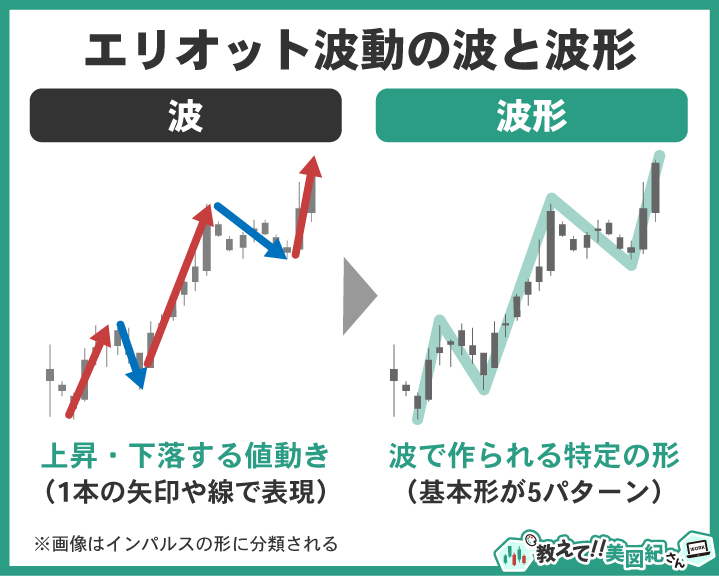

エリオット波動理論を理解するうえで最初に押さえておきたいのが、「波」と「波形」という考え方です。

- 波:チャート上の上昇・下落をまとめた一連の値動き(安値と高値を結ぶ)

- 波形:複数の「波」が組み合わさって形成された、一定の形を持つ値動きのまとまり

つまり、波が集まって波形をつくり、波形がサイクルを構成していく。この構造を読み解くのがエリオット波動の基本です。

上の図のように矢印一本ずつが「波」、その連続によって形作られるのが「波形(例:インパルス)」です。

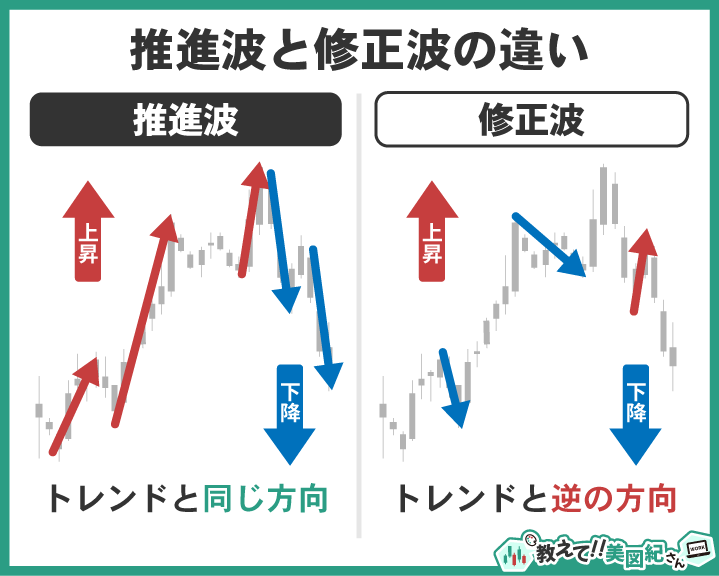

推進波と修正波の違いを理解しよう

また、エリオット波動では、「波」をその性質によって大きく2種類に分類します。

- 推進波:トレンドの方向に沿って進む、勢いのある波

例)上昇トレンド中の力強い上昇/下降トレンド中の力強い下落 - 修正波:推進波に対して一時的に逆行する、調整の波

例)上昇トレンド中の一時的な下落/下降トレンド中の一時的な上昇

初心者がよく混同しがちですが、「推進波=上昇」「修正波=下落」ではない点に注意しましょう。

重要なのは、「今のトレンドに対して順行か逆行か」という視点です。

| トレンド | 推進波 | 修正波 |

|---|---|---|

| 上昇 ↑ | 上昇 ↑ | 下降 ↓ |

| 下降 ↓ | 下降 ↓ | 上昇 ↑ |

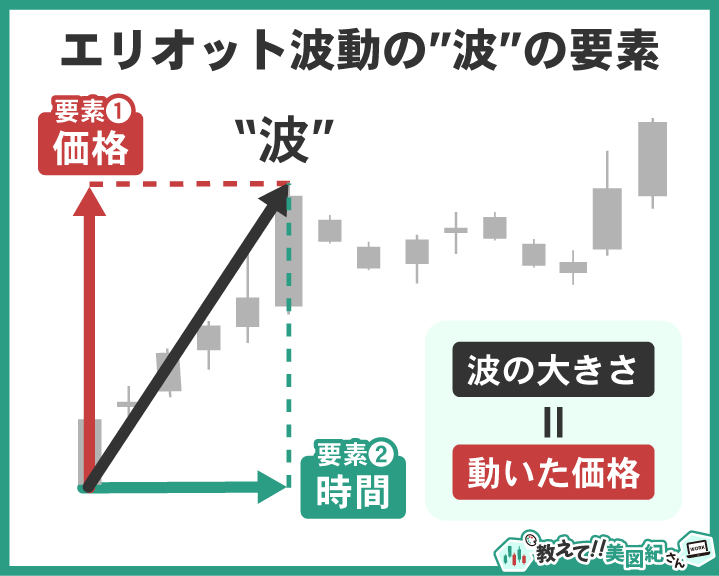

波の「大きさ」は「価格」で測る

エリオット波動の波は「価格の変動幅」と「時間の長さ」という2つの要素で構成されています。

数学でいう「ベクトル」のようなもので、波は「大きさ(価格)」 と 「向き(トレンド方向)」 の要素を持ちます。

ただし、波の「大きさ」を評価する際に考慮すべきなのは「価格の変動幅」だけです。

「時間」も大事な情報ではありますが、“波の大きさ”そのものとは別ものです。

ここを混同すると、波動カウントを誤る原因になります。

上図では、黒矢印が「波」、縦軸が「価格」、横軸が「時間」となっていますが、 大きさの判断基準は、縦軸(価格)です。

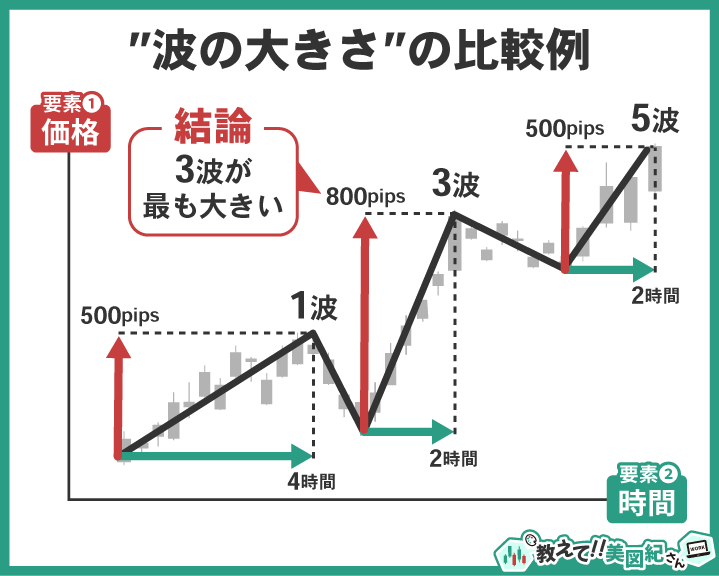

たとえば、上図のように1波・3波・5波が以下のような価格変動と時間でできたとしましょう。

- 1波目:価格変動=500pips、時間=4時間

- 3波目:価格変動=800pips、時間=2時間

- 5波目:価格変動=500pips、時間=2時間

エリオット波動理論では、「波の大きさ」は「価格(変動)の大きさ」と定義しています。

結論、「3波が1波よりも大きい波である」が正しい考え方になります。

時間が短くても価格が大きく動いていれば「波としては大きい」と判断するのがルールです。

一方で、黒線の長さで比較してしまうと、1波と3波はほぼ同じ大きさと誤解することになります。

波の大きさは比較するときは、時間の要素を含まない「値動きの大きさ」のみで比較するのがポイントです。

トレンドに沿っているのが推進波、逆らうのが修正波。「上昇=推進」「下落=修正」って単純に覚えちゃダメなんだ!

そうなんです。「どちらの方向がメインのトレンドか」を常に意識することが大事なんです。

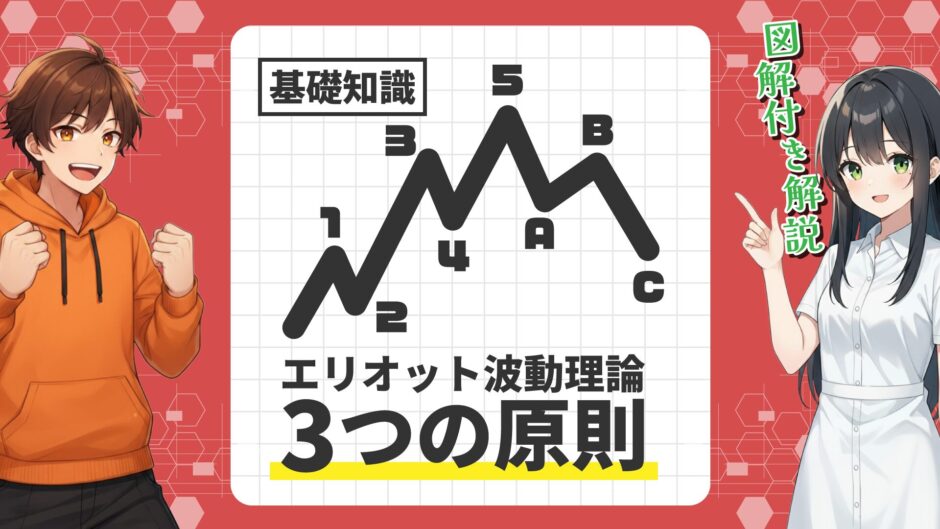

エリオット波動理論には、理論の核となる3つの原則があります。

前提となる原則なので、しっかりと押さえておきましょう。

原則❶:相場は「5つの推進波+3つの修正波」で1サイクル

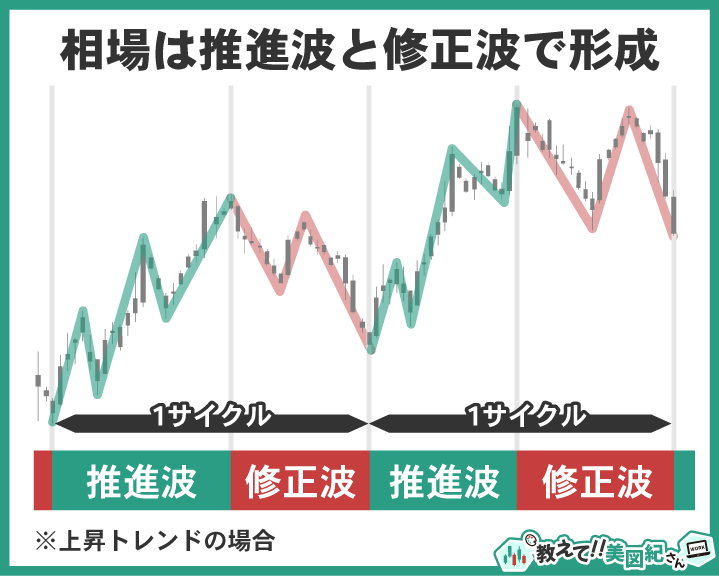

最も基本的な原則が、相場は8つの波で1つのサイクルを形成するという考え方です。

波をカウントするときは、推進波に「1〜5」、修正波に「A〜C」のラベルをつけて識別します。

- 推進波:トレンド方向に価格を押し進める波。1~5波の5つで構成

- 修正波:トレンドの逆方向に価格を調整する波。A~C波の3つで構成

基本的にこの「5波-3波構成」が、上昇・下降どちらのトレンドにも共通します。

上図のように「相場のすべては推進波と修正波で形作られている」という考え方が、エリオット波動理論の最初の考え方です。

| トレンド | 波の構成 |

|---|---|

| 上昇 ↑ | 上昇5波(推進波)→ 下降3波(修正波) |

| 下降 ↓ | 下降5波(推進波)→ 上昇3波(修正波) |

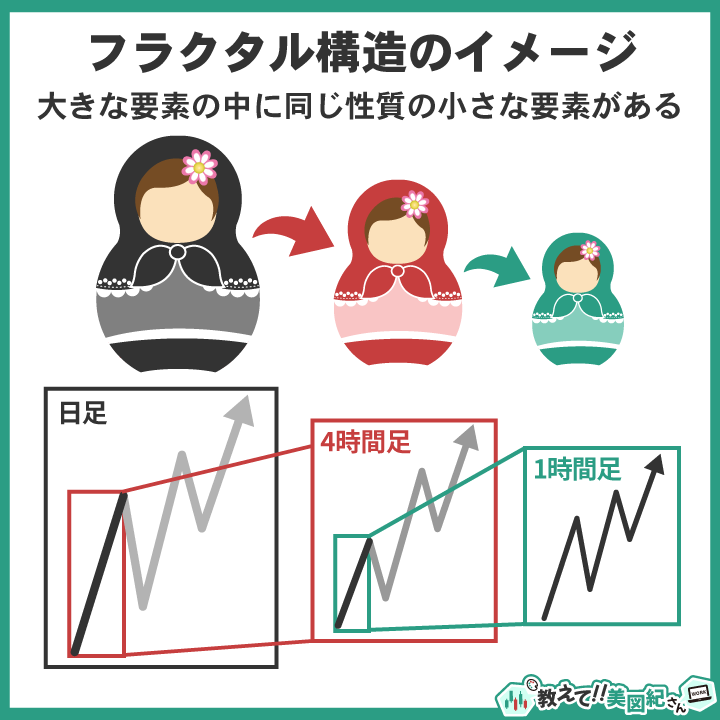

原則❷:相場はフラクタル構造を持っている

エリオット波動理論の2つ目の基本原則は、「相場はフラクタル構造を持っている」という考え方です。

フラクタル構造とは、「全体と部分が同じ形をしている入れ子構造」のこと。数学や幾何学で用いられる概念で、ロシアのマトリョーシカ人形をイメージするとわかりやすいでしょう。

大きな人形の中に小さな人形が、さらにその中にもっと小さな人形が…と続いていくように、エリオット波動でも大きな波の中に、小さな波が繰り返し存在すると考えます。

- どの時間足でも「5波動の推進波+3波動の修正波」の構造が現れる

- 1つの波は、さらに小さなエリオット波動によって構成されている

たとえば、月足の「第1波」は、日足レベルで見ると5つの推進波に分かれている。さらに、日足の「第1波」は、4時間足ではさらに細かい波で構成されている。

というように、大きな時間足の値動きは、小さな時間足の値動きでできているということです。

エリオットはこの波の階層を「グランドスーパーサイクル」から「サブミニュエット」まで15段階に分類しました。

まずは「上位足の波の中に下位足の波がある」という感覚が持てればOKです。

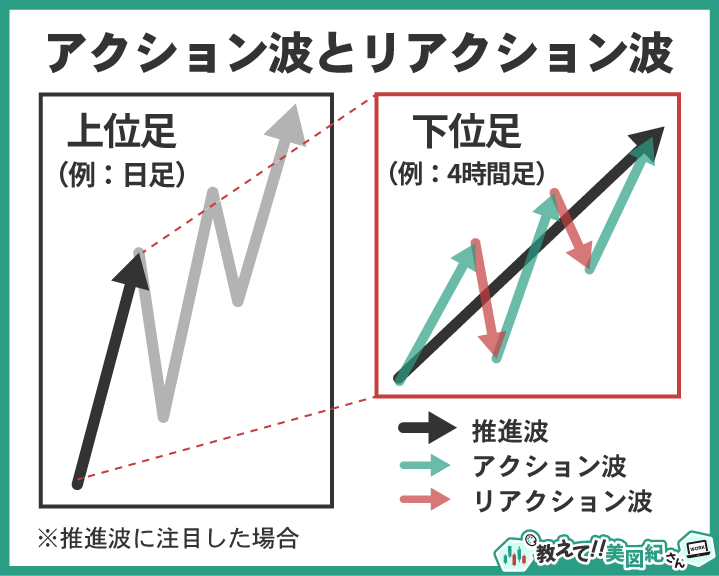

推進波や修正波もまた小さな波で構成されているということになります。

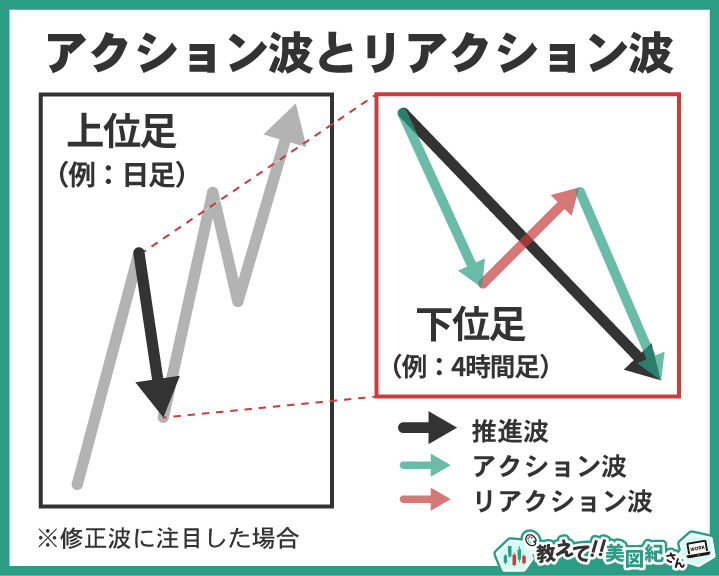

この一回り小さな波を「副次波」と呼び、2種類の動きで分類しています。

- アクション波:一回り大きな波と同じ方向の波

- リアクション波:一回り大きな波と逆方向の波

たとえば上図のように推進波の中を拡大してみると、アクション波とリアクション波が交互に現れながら、全体として上昇していきます。

上位足「日足」で推進波を見ている場合、下位足「4時間足」で上昇している副次波がアクション波、下落している副次波がリアクション波ということになります。

修正波の場合も同様に、下降方向の流れの中にアクション波・リアクション波が構成されていきます。

上位足「日足」で修正波を見ている場合、下位足「4時間足」で下落している副次波がアクション波、上昇している副次波がリアクション波ということになります。

とはいえ、実際の分析では、「アクション波」「リアクション波」を厳密に意識しなくてOKです。

ただし、「副次波」という概念。相場は「波の中に波がある」多層構造で動いているという視点は、分析においてとても重要です。

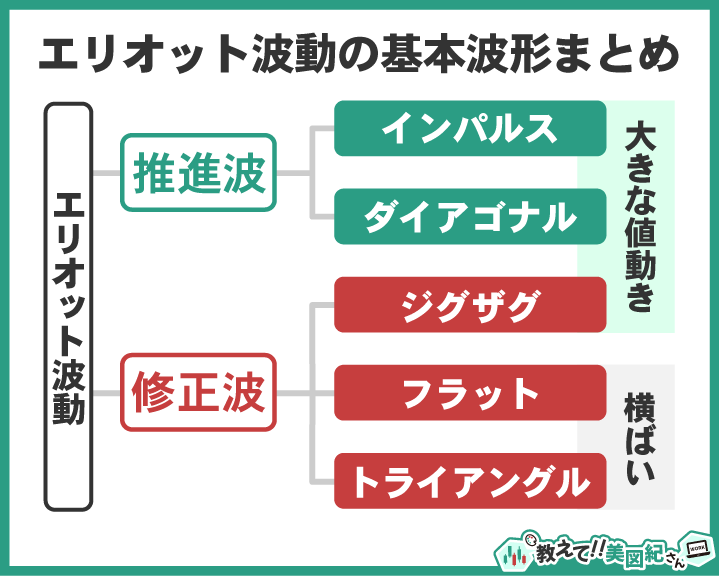

原則❸:波形パターンは5つの基本形に分類できる

最後の原則は、波形のパターンは無限にあるわけではなく、5つの基本形に整理できるということです。

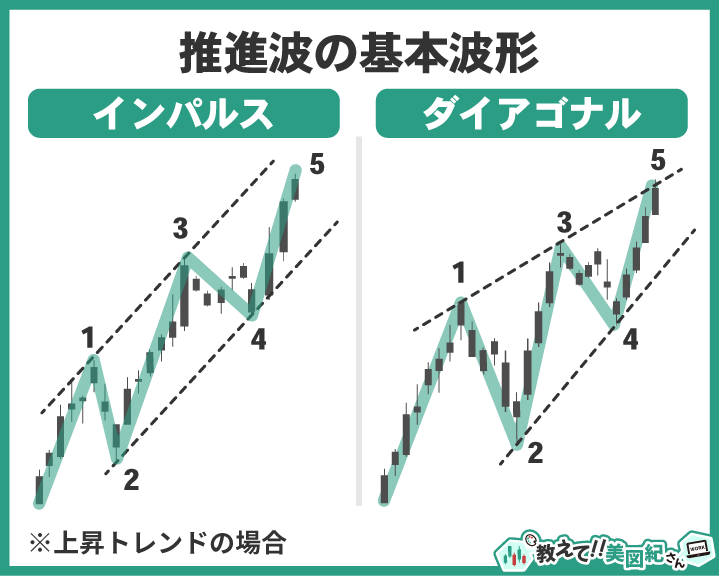

最も典型的で力強い推進波。基本的に5波で構成されますが、例外として、特定の波が延長(エクステンション)して、7波 or 9波で構成される場合もあります。

くさび型の形状をした特殊な推進波。インパルス同様に5波で構成されます。トレンドの始まり(第1波)と終わり(第5波)に出現しやすく、勢いがやや弱めなのが特徴です。

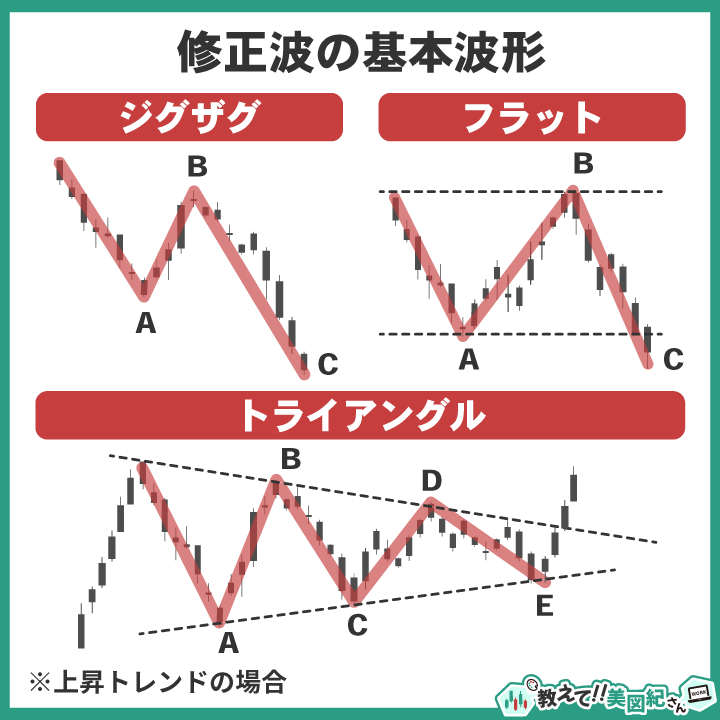

3. ジグザグ(Zigzag)

A-B-Cの3波構成で、シンプルな形だが大きな値動きで価格を調整しやすい。

4. フラット(Flat)

横ばいに近いA-B-Cの3波構成。B波がA波の始点付近まで戻ることが特徴。

価格の収縮または拡散によって三角形の保ち合いを形成するパターン。上記2つの修正波とは異なり、A-B-C-D-Eの5波構成される。

この5つの波形には、それぞれ値動きの傾向があり、トレードの戦略にも大きく関わってきます。

- インパルス/ダイアゴナル/ジグザグ

強いトレンドや大きな値幅を伴うパターン

トレードにおいては、大きな利益を狙いやすい局面となる可能性があります。 - フラット/トライアングル

値動きが横ばいになりやすいパターン

相場の一時的な停滞期を示すことが多く、これらの波形が完成した後には、再び元のトレンド方向に動き出す傾向があります。

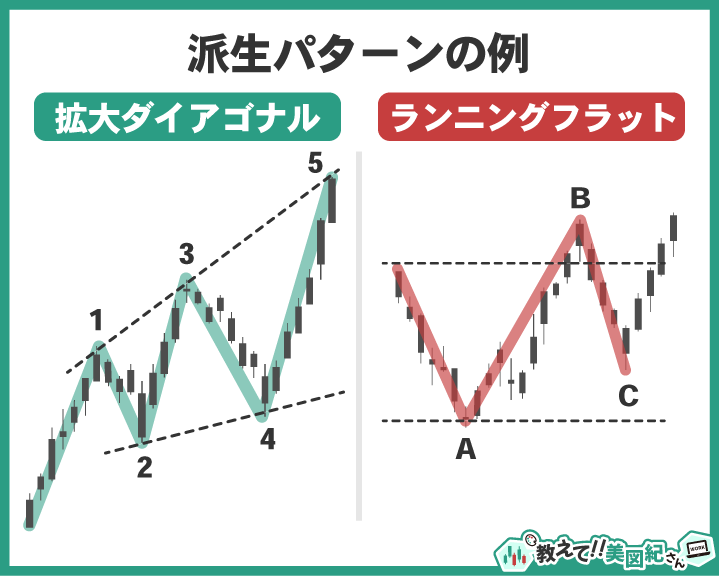

「ダイアゴナル」「フラット」「トライアングル」には、それぞれにいくつかの派生パターンが存在します。

たとえば「拡大型フラット」「ランニングトライアングル」などがその例です。

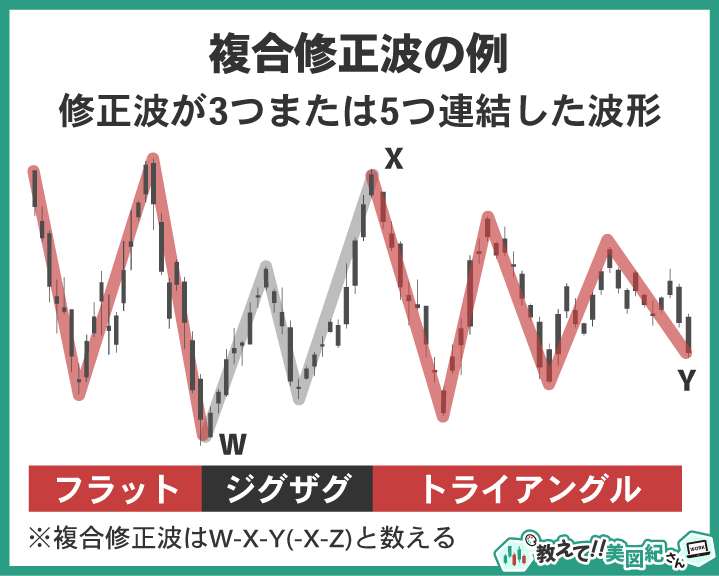

また、通常の修正波が1回で終わらず、複数続けて現れるパターンもあります。これを「複合修正波」と呼びます。

ジグザグが3つ or 5つ連結した場合は、大きな価格調整。

フラットやトライアングルが連結した場合は、長い時間横ばいの値動きが続く時間調整。といった傾向があります。

こうした応用的なパターンは分析の精度を高めるために重要ですが、まずは基本の5形をしっかり見分けられるようになることが先決です。

なるほど、この3つが基本ルールなんだ。基本的にはチャートの中から、波形パターンを探す感か!

その通りです!波形の特徴を覚えておくと「これはジグザグかも」といった仮説が立てやすくなりますよ。

▼当ブログでは各波形も詳しく解説▼

ここからは、エリオット波動理論を実際のチャート分析にどう活かすかを解説します。

大切なのは、理論を「知識」で終わらせず、トレードで使える“武器”にすること。

そのためには、他の分析手法と組み合わせることが効果的です。

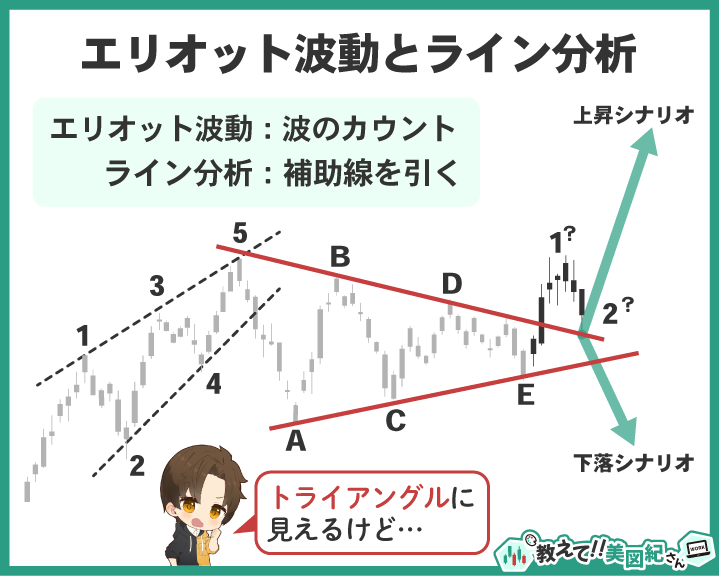

エリオット波動 × トレンド分析(ダウ理論・ライン活用)

エリオット波動は、ダウ理論と組み合わせることで分析の精度がアップします。

- ダウ理論:トレンドを「高値・安値の切り上げ/切り下げ」で判断

- エリオット波動:そのトレンドの「内部構造」を波として細かく分析

両方の知識・分析が揃うことで「トレンドの方向 + 進行状況(始まり/終わり)」が把握できるようになりまうs。

また、波をカウントする際にはトレンドラインやチャネルラインの活用も有効です。

- A波とC波の安値を結んだサポートラインを引く

→ これからの値動きがA-Cラインを抜けると下落シナリオ - B波とD波の高値を結んだレジスタンスラインを引く

→ これからの値動きでB-Dラインより上で動けば上昇シナリオ

こうした補助線を使えば、次の値動きの目安や上昇・下降シナリオの分岐点が視覚的にイメージしやすくなります。

ちなみに上図の場合は、「推進5波で上昇→トライアングル完成」となっています。よって、次の値動きは推進5波で上昇するシナリオが有力で「買いだ」と考えることができます。

この上昇シナリオを否定する値動きとして、A-Cラインより下に値動きする下降シナリオも想定しておきます。

そうすることで、いち早く自分の戦略が間違っていたことに気づいて損切りすることができます。

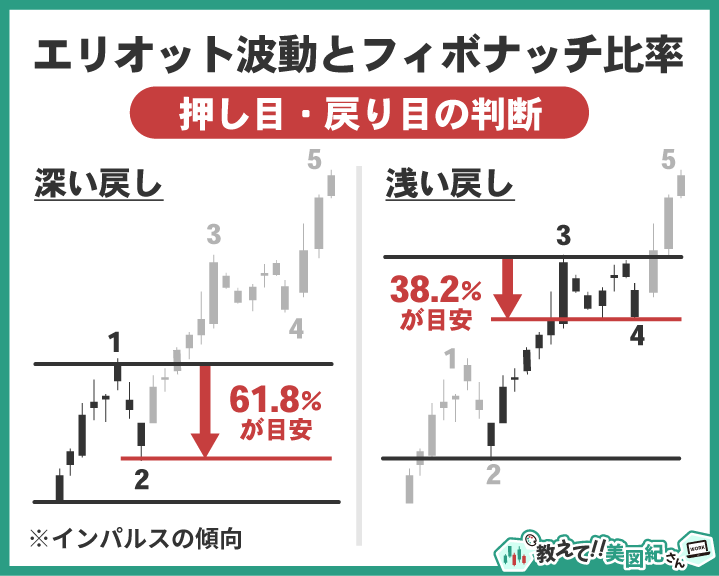

エリオット波動 × フィボナッチ比率

エリオット波動理論と特に相性が良いのが、フィボナッチ比率です。

この2つを組み合わせることで、「どこまで戻るか(押し・戻し)」や「どこまで伸びるか(目標値)」を具体的に予測できます。

主にリトレースメントは、推進波の後に続く修正波が、どの程度戻すかを測る際に使います。

- インパルス1波を100%として第2波は61.8%の戻しがよく意識される

- インパルス3波を100%として第4波は38.2%の戻しになりやすい

多くのトレーダーがこの比率を注視しており、押し目買いや戻り売りの目安になります。

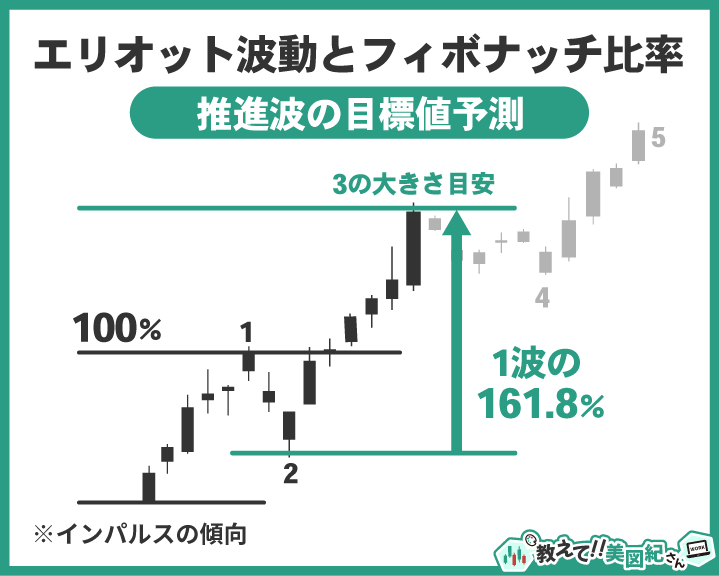

エクスパンションは、次に来る推進波の目標価格を予測するのに使います。

- インパルス3波の予測:第1波の値幅をベースに計算(161.8%が目安)

あくまで「目安」であり、フィボナッチ比率通りに値動きするとは限らない点には注意が必要です。

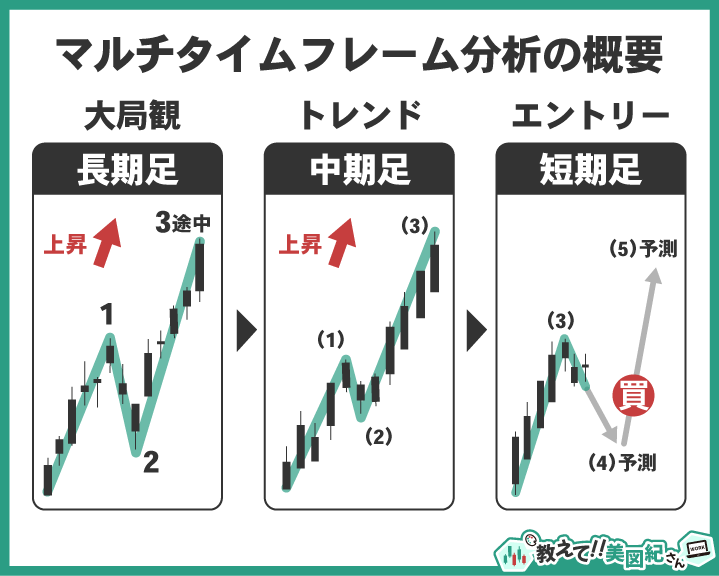

エリオット波動 × マルチタイムフレーム分析

エリオット波動のフラクタル構造を最大限に活かすのが、マルチタイムフレーム分析です。

マルチタイムフレーム分析とは、複数の時間足チャートを同時に分析する方法で、長期足→中期足→短期足の順で分析します。

まずは月足や週足などの長期足で相場全体のサイクル(大局観)を確認し、「今はどの波の途中か」を把握します。

次に日足・4時間足などの短期足に落とし込み、現在のトレンドの方向を把握します。

4時間足や1時間足などの短期足でより細かい波をカウントして押し目や戻り目のエントリーポイントを探ります。

例:実践イメージ

- 週足で「強い上昇トレンドで第3波が進行中」と判断

- 日足は「上昇トレンド3波の途中or 終わり」とトレンド方向を確認

- 4時間足は「3波が終わりそう→4波の押し目」でエントリーポイントを狙う

このような分析を繰り返すことで、感情に左右されない一貫したトレード判断ができるようになります。

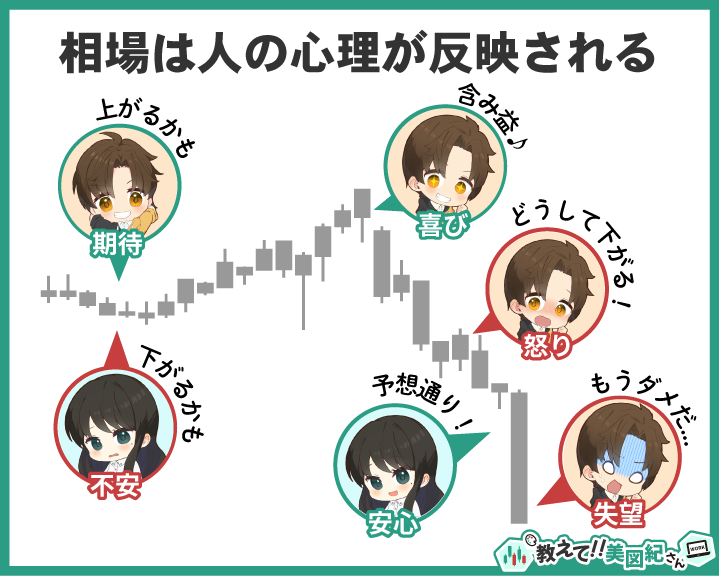

エリオット波動で読む相場の心理と局面

エリオット波動はチャートパターン分析だけでなく、市場の群集心理の流れを読み取るためのツールでもあります。

各波には、次のような心理状態が反映されているとされています。

| 波のカウント | 市場心理 |

|---|---|

| 1波 | 疑念と不安の中で始まる小さな動き |

| 3波 | 最も力強く、楽観と熱狂がピークに達する |

| 5波 | 高揚感の中に衰えが見え始める |

| A波 | トレンド継続を信じる心理が残る調整の始まり |

| C波 | 終焉を悟り、失望・投げ売りが加速する局面 |

今どの波にいるかを把握することで、市場の“空気感”を読み、次の展開を予測するヒントになります。

詳しくはこちら:【図解】エリオット波動の各波の特徴と相場心理

エリオット波動は単体で使うんじゃなくて、フィボナッチやダウ理論と組み合わせて精度を高めるんだね。相場心理まで読めるのは意外!

エリオット波動は、他の分析手法をつなぐハブ”のような存在。いろんな視点を組み合わせることで、より信頼できるシナリオが描けるようになりますよ。

エリオット波動理論は、相場の動きを論理的に捉えられる強力な分析ツールです。

ただし、万能ではなく注意すべきポイントもあります。

ここでは、実践に活かすうえでのメリットと注意点(デメリット)を整理してみましょう。

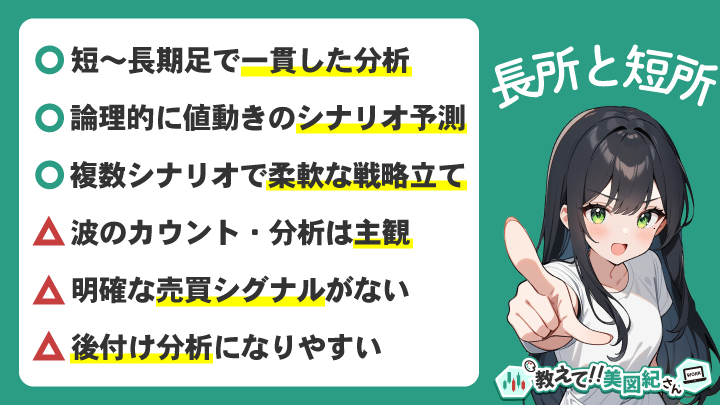

エリオット波動理論の3つのメリット

エリオット波動のフラクタル構造のおかげで、月足〜1分足まですべての時間軸で同じ視点から相場を分析できます。

大きな流れ(大局観)の把握 ~ 短期的なトレード戦略まで一貫性を持たせることが可能です。

インジケーターのような複雑な数式ではなく、チャート上の波形パターンを読み解くのがエリオット波動の特徴。

「今は第3波の途中だから、次に調整の第4波が来るかも」

といったように、過去のパターンに基づいて今後を予測できます。

相場は常に不確実です。

エリオット波動を使えば、「上昇シナリオ(推進5波)」「下落シナリオ(修正C波)」のように、複数の可能性を事前に準備しておけるのが強み。

どちらに動いても冷静に対応できるトレードが可能になります。

エリオット波動理論を使う注意点

最大の課題は、波動のカウントが人によって変わりやすい点です。

どこを起点とし、どの波をどう捉えるかは判断にバラつきが出やすく、バイアス(願望)によって見え方が変わることもあります。

だからこそ、テクニカル指標や他の分析手法も取り入れて、総合的に相場を分析する必要があります。

筆者の場合は、単純移動平均線・ボリンジャーバンドを客観的な指標として取り入れています。

エリオット波動は、今の相場がどこにいるかを把握するための理論です。

「ここで買え」「ここで売れ」といった具体的なエントリー・決済ポイントを直接示すものではありません。

他のテクニカル指標やインジケーターとの併用が必要です。

チャートが出来上がった後でなら、「これは第3波だった」と説明するのは簡単です。

しかし、リアルタイムで波を読み、トレードに活かすには相応の経験が必要。

慣れないうちは、どうしても「後追いの分析=後付け理論」になりやすい点は覚えておきましょう。

関連記事:FXで使えない?エリオット波動理論のメリット・デメリット

複数シナリオを考えられるのは強みだね。でも、カウントが人によって違ったり、後付けになりやすいのは初心者には難しそう。

そうね。最初は後追いでもOK。少しずつ分析方法に慣れていきましょう。

エリオット波動は未来を当てる道具ではなく、仮説を立てるためのフレームワークです。

エリオット波動理論は奥が深く、学びがいのある分析手法です。

その一方で、特に初心者は誤解しやすいポイントも多くあります。

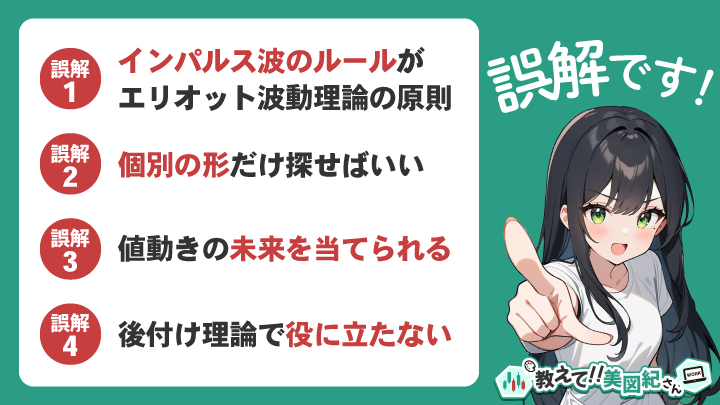

ここでは、ありがちな4つの誤解と、それに対する正しい理解を紹介します。

誤解❶ インパルス波動のルール=エリオット波動理論

「第3波は最も短くならない」「第1波と第4波は重ならない」などを、エリオット波動理論のすべてと捉えてしまうのは誤解です。

「第3波は最も短くならない」「第1波と第4波は重ならない」のルールは、あくまで「インパルス」という1つの波形に限定された条件です。

エリオット波動理論自体は、「5+3のサイクル」「フラクタル構造」「5つの基本波形」といったもっと広い概念を含んでいます。

エリオット波動は「インパルス」だけではありません。「ダイアゴナル」や「ジグザグ」といった波形があります。

誤解❷ チャートから個別の形だけ探せばいい

チャートの中から「インパルス」や「トライアングル」のパターンだけを個別に抜き出して見つけようとするのも、よくある誤解です。

また、細かい値動きにとらわれ、「この小さな上昇は第何波かも?」と部分だけをこだわって見てしまいがちです。

エリオット波動は「相場全体が波でできている」という前提で成り立っています。

まずは長期足で大きな波の流れをとらえ、そこから中期足 → 短期足に落とし込む。これが正しい分析の流れです。

個別に抜き出して探すのではなく、マルチタイムフレーム分析によって長期→中期→短期とエリオット波動の波をカウントしていきましょう。

誤解❸ エリオット波動をマスターすれば未来を予測できる

「エリオット波動を使えば、将来の値動きがぴたりと当てられる」

そんなイメージを持つ人もいますが、それは過度な期待です。

エリオット波動は、未来を当てる道具ではありません。

- 現在の値動きをエリオット波動の波形に当てはめて、大局観やトレンド方向を把握する

- 各波形の特徴と波のカウントをもとに、今後の値動きのシナリオ(仮説)を立てる

といった、あくまで分析と予測であり、必ずしも自分の考えが的中するわけではありません。

上昇・下落・横ばいなど複数のシナリオを想定し、事前に備えることで不確実な相場に柔軟に対応できるのが本質です。

誤解❹ 後付け理論で実戦では役に立たたない

「チャートが完成した後なら解釈できるけど、リアルタイムでは使えない」

これもよくある誤解です。

確かに初心者のうちは波のカウントに迷い、後付けになりやすいのも事実です。

しかし、正しい知識と経験を積むことで、リアルタイムでも相場の構造を読み、シナリオを立てられるようになります。

実際に、多くのトレーダーが今でもエリオット波動を活用しています。

▼初心者が本格的に学ぶのにオススメ▼

最初は「未来が完璧に読めるツール」って思いがちかも。後付けに感じるのも、正直わかる。

多くの人が一度は通る誤解です。エリオット波動は、未来を当てる水晶玉じゃなくて、複数のルートを示す“地図”のようなものです。

AIによるアルゴリズム取引が主流となった現代において、「1930年代に生まれた、人間の心理に基づく古い理論が、果たして今でも通用するのだろうか?」という疑問を抱く方もいるかもしれません。

しかし結論から言えば、エリオット波動理論はAI時代においても依然として有効な分析手法です。

その理由は、「相場の本質は時代が変わっても、人間の行動心理に根ざしているから」です。

エリオット波動理論の成り立ちと前提

エリオット波動理論の核心は、相場には一定のパターンがあり、それが人間の行動心理に基づいて周期的に繰り返されているという点にあります。

価格の上昇・下落、もみ合いといった相場の動きは、トレーダーたちの「期待」「不安」「欲望」「恐怖」といった感情の集積によって形作られます。

このような心理反応は、時代や国が変わっても大きく変わりません。

たとえば、「財産を失うのは怖い」「利益は嬉しい」といった感情は、現代のトレーダーも、江戸時代の商人も、原始人も同じです。

人間の本能に根ざした感情こそが、相場に共通する波を生み出しているのです。

現代相場にエリオット波動理論が通用する理由

では、なぜAIや高速取引が発達した現代でも、人間心理に基づくエリオット波動理論が通用するのでしょうか?

通用する理由は、以下の3つの観点から説明できます。

トレードの意思決定を行うのは最終的に人間。

アルゴリズムであっても、人間が設計しており、過去の行動心理に基づいた戦略(順張り・逆張りなど)を実行しているため、人間的な行動が反映されています。

代表的な例としては、「バンドワゴン効果」や「プロスペクト理論」。

これらは集団心理のパターンであり、過去の相場と似た状況では、同じような値動きが繰り返されやすい背景となります。

行動心理に基づいた値動きの知見を過去から積みあげてきた理論なので、過去から現在、将来的にも通用する分析方法でしょう。

含み損の不快感、暴落への恐怖、利益確定の快感など、人間の本能的な反応は何世代経っても変わりません。

損をすることへの嫌悪感と、利益を得ることへの快感は、今後も変わることはないでしょう。

だからこそ、1930年代に考案されたエリオット波動が、今なお通用しているのです。

関連するおすすめ書籍:図解でわかる ランダムウォーク&行動ファイナンス理論のすべて

エリオット波動理論が通用しにくい相場もある

もちろん、エリオット波動理論が万能というわけではありません。

エリオット波動が特に機能しやすいのは、市場参加者が多く流動性の高い相場です。

- 機能しやすい市場:日経平均、米ドル/円などの主要通貨ペア、株価指数など

- 機能しにくい市場:出来高が少なく、参加者が限られる個別株やマイナー通貨など

加えて、突発的なニュースやフラッシュクラッシュなど、群集心理の枠を超えた動きに対しては機能しづらい側面もあります。

とはいえ、流動性が高い相場であれば、最終的には市場参加者の心理を反映する値動きに収束していきます。

相場に「人間」が関わる限り、行動心理に基づくエリオット波動理論は今後も有効であり続けるでしょう。

単なる過去の理論ではなく、現代の複雑な相場を読み解く普遍的な考え方として、学ぶ価値は今なお十分にあります。

正直、今ってAIが相場を動かしてるなら、人間の心理ってもう関係ない気がしてたよ。

AIを作ってるのも、人間の過去の行動パターンを学習してるのもAIなんです。だからチャートには、今も昔も変わらない「人間心理のクセ」が反映されてるんですよ。

ここでは、エリオット波動理論を学ぶ中で、多くの人がつまずきやすい疑問をQ&A形式でわかりやすく解説します。

インパルス=エリオット波動理論だと思っていましたが違うのですか?

はい、違います。

「インパルス」はエリオット波動理論の中にある「推進波」の一種で、特定のルールを持つ代表的な波形です。ただし、これは理論全体の一部にすぎません。

エリオット波動理論の本質は、「5つの推進波と3つの修正波」で1つのサイクルが構成されるという波のサイクル構造や、「波の中に波がある」というフラクタル構造など、もっと広い概念を含んでいます。

推進波(インパルス・ダイアゴナル)は上昇トレンドでしか現れないのですか?

いいえ、下降トレンドでも推進波は現れます。

「推進波」とは、「そのときのトレンド方向に沿って価格が進んでいく波」のことです。つまり、上昇トレンドでは上昇5波が、下降トレンドでは下降方向の5波が推進波になります。

方向に関係なく「トレンドに沿った波」を指している、ということを覚えておきましょう。

修正波(ジグザグ・フラット・トライアングル)は下降トレンドでしか現れないのですか?

いいえ、上昇トレンド中にも修正波は出てきます。

「修正波」とは、「トレンドとは逆向きに進む調整の波」のことです。

つまり、下降トレンドで一時的な反発上昇は修正波となり、上昇トレンドでは下がる局面が修正波と認識します。

あくまで「一つ前の推進波に対する調整」という意味なので、トレンドの方向に関係なく現れます。

エリオット波動理論とダウ理論の違いは何ですか?

見ている視点が異なりますが、どちらも補完的に使えます。

ダウ理論は、高値・安値の切り上げ/切り下げを見て、「トレンドの方向」や「転換の判断」を行うシンプルな理論。

エリオット波動は、そのトレンドの中に「どんな波形パターンが出現していて、今どの段階なのか」を分析する理論。

つまり、ダウ理論は「トレンドの方向性・転換点」を捉え、エリオット波動は「トレンドの細かな構造」を捉えるといった理論になります。

チャートでエリオット波動を見つけるにはどうすれば良いですか?

マルチタイムフレーム分析とZigZagインジケーターを使いましょう。

まずは月足・週足などの長期チャートで大きな波の流れを把握し、それから日足・4時間足といった短期チャートに落とし込んで細かく波をカウントしていきます。

値動きを結ぶ線の補助として、ZigZagインジケーターを使うと波の節目が視覚的にわかりやすくなります。

ZigZagインジケーターとは、一定幅以上の値動きを捉えて、自動で高値と安値を結ぶラインを描く機能です。

慣れるまでは「このチャートは第〇波っぽい?」という仮説を立てながら、全体像に当てはめる練習をしてみましょう。

エリオット波動理論はどうやって勉強すれば身につきますか?

インプットと実践をセットで、段階的に学ぶのが近道です。

入門レベル Web記事や初心者向け書籍で、基本概念・波形・ルールを理解する

中級レベル 専門書で具体的なパターンや応用方法を学ぶ

実践レベル リアルタイムのチャートを使って、実際に波をカウントする練習

特に大切なのは「リアルタイム」で検証することです。チャートが完成した後の「後付け」ではなく、その場その場で仮説を立てて検証する経験が、習得のカギとなります。

おすすめ書籍1:『あなたのトレード判断能力を大幅に鍛えるエリオット波動研究』

おすすめ書籍2:『図解 エリオット波動トレード 18銘柄を徹底検証』

エリオット波動理論は株や他の市場でも使えますか?

基本的に使えますが、流動性(出来高)の高さが重要です。

エリオット波動は多くの市場参加者の心理によって形作られる理論です。

そのため、参加者が多く売買が活発な市場ほど、綺麗な波形が出やすくなります。

使いやすい市場:流動性が高い日経平均・NYダウ・大型株・主要通貨ペア、ビットコインなど

使いにくい市場:出来高が少ない低位株やマイナー通貨、急変動しやすい銘柄など

エリオット波動理論は、「相場は人間の集団心理によって、一定の波のパターンを繰り返す」という考え方に基づく分析手法です。

基本構造は「推進5波+修正3波」のサイクルであり、時代や市場を超えて繰り返される人間心理が反映されています。

複雑な相場をシンプルに整理する「フレームワーク」

エリオット波動を理解し、チャートに当てはめられるようになると、

- いま、相場はどの段階にあるのか?

- 次に起こりそうな値動きの展開は?

といった問いに対して、明確な仮説(シナリオ)を持てるようになります。

もちろん、エリオット波動は“未来を完璧に予測できる魔法の道具”ではありません。

ですが、ダウ理論・フィボナッチ・移動平均線など他の手法と組み合わせることで、より客観的で柔軟なトレード判断が可能になります。

大切なのは、複数の可能性に備えながら、冷静に相場を俯瞰する視点を持つことです。

相場の構造を見抜く目が育てば、あなたのトレードは確実に変わっていきます。

ぜひ、エリオット波動を味方につけて、より高精度な分析を身につけていきましょう!

エリオット波動理論を学ぶならこの書籍!

初心者でもわかるように丁寧に解説、読みやすく図解された1冊。

一読してすべてを理解するのは難しいですが、何度も読み返して現在の相場にアウトプットしていくことで、エリオット波動理論の考え方が身についていくでしょう。

ケーススタディや代表的なトレード戦略も載っています!

18銘柄、250の検証実例が収録されています。

エリオット波動理論の基本的な知識はもちろん、各エリオット波形の事例が紹介されており、どのように分析やトレードをしていくか参考にすることができます。

章ごとに復習問題も用意されており、まさに教科書って感じです!

また、当ブログでは各波形パターンを個別に解説した記事もご用意しています。

まずは、ルールが比較的シンプルな「インパルス」から学んでいくのがおすすめです。

▼当ブログでは各波形も詳しく解説しています▼

【図解】エリオット波動の推進波「インパルス」とは?条件・特徴とトレード活用法

【図解】エリオット波動の推進波「ダイアゴナル」とは?特徴やトレード活用法を解説

【図解】エリオット波動の修正波「ジグザグ」とは?特徴からトレード戦略まで徹底解説

【図解】エリオット波動の修正波「フラット」とは?特徴やトレード活用法を解説

【図解】エリオット波動の修正波「トライアングル」とは?特徴からトレード戦略まで解説

【図解】エリオット波動の「複合修正波」とは?特徴・種類・戦略を解説